▌杨建民

尽管中国诗歌史的天空明星璀璨,可想想,要选出一位一经读起便心中充满浪漫华美诗意,一派单纯率真可喜,一任性情纵横放逸的天才人物,当然是盛唐的李白。

不过,天才却不易解说。“李杜”二位,人们虽称他们是唐诗的“双子星座”,可杜甫诗研究之众,号称“千家注”,李白却颇为有限。诗人直抵人心的诗句,并不难懂,又分明不容置疑是佳作,可让你说说它的好处,却常常让喜欢考据的注家难以措手。“绘”诗仙不易。

李长之所著《李白》封面

一

显然,天才如李白,倘若按部就班,用时代、家世出身、求学背景等等来叙说,很难与我们的心理预期合切。该如何说呢?有这么一节文字做了一些尝试:“我有许多时候想到李白。当我一苦闷了,当我一觉得四周围的空气太窒塞了,当我觉得处处不得伸展,焦灼与渺茫,悲愤与惶惑,向我杂然并投地袭击起来了,我就尤其想到了李白了。”这是一部传记导言的开头,不谈读李白的直接感受,而是通过自己心绪去反接、企念李白。不寻常的李白,不妨作者用这般不寻常的起笔。

还可以展开一下:“说真的,他的人生和我们一般人的人生并没有太大悬殊……然而,然而却有一个不同,这就是他比我们喜、喜得厉害,悲、悲得厉害,于是我们就不能不在他那里得到一种扩展和解放了……”从这个角度入手,从精神心理需求方面探索,李白的价值才较好突出显现。

这位作者,居然顺着李白“我本楚狂人”的话,认为精神领域,李白正是“疯子”“狂人”:“疯子和狂人的要求乃是人人所有的要求,不过不肯说出来,不敢说出来,天天压抑着,委屈着罢了。却逢巧有人能替我们冲口说出来了,难道这不是人类的功臣吗?”再进一步,他把这最要紧、最根本、最普遍的要求,置之于最美妙的艺术形式之中,这真是绝大功臣了!“我们的大诗人李白,却正恰恰是其中之一,而且是最煊赫的之一!”把人们心底诉求,用绝美诗句吟诵出来,从接受者的角度,笔者举双手赞成这般看法。

写出上面精彩文字的作者,是年轻的李长之。1936年,李长之由清华大学哲学系毕业。此时不过二十六七岁的他,开始了记传中国五大诗人的写作:屈原、陶潜、李白、杜甫、李商隐。不过,从实际情况看,最早完成的李白,最为气韵舒畅,文字最为流荡;感染力,对于读者作者,也尤其突出。

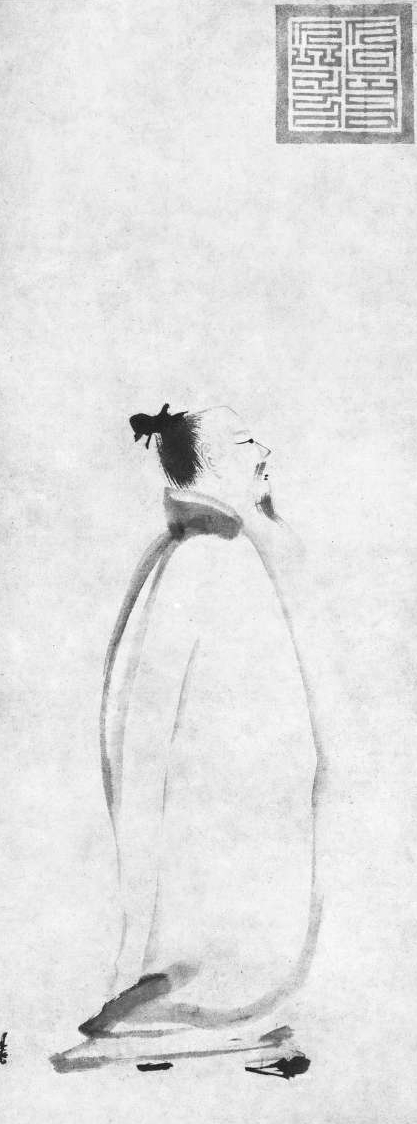

南宋梁楷《李白行吟图》东京国立博物馆藏

二

对于李白这样的天才人物,非常不易写好,更不宜按部就班程序化地来写。李长之由哲学系毕业,受到德国哲学、美学深切影响,吸取有弗洛伊德精神分析等心理学成分,希望以作品为线索,探求诗人的精神成分、心理发展脉络。他选择的,是强调李白身上那种放浪不羁,诗作中的飘逸山水的气息源头,即中国产生的道教。他认为李白的本质在“生命和生活”:“我说李白的价值是在给人以解放”。从表面看,李白诗所表现的,总超逾人间,可李长之却以为,“李白诗的人间味之浓乃是在杜甫之上的……在李白这里,绝不是客观地反映生活,而是他自己便是生活本身,更根本地说,就是生命本身了。”

研究李白的学人,谈到他的身世,虽然也考据到他出生在中亚细亚的碎叶一带,更多总是强调他五岁之后成长的巴蜀地域。可李长之特别留意到前者。他认为正因为出生地,使得李白身上多了几分“异国精神”。他的证据有趣:李白的儿女名字,常常出现在诗中,什么“颇黎”“天然”“明女奴”,与华侨给孩子取名字有很多相似;传说中在朝廷作答“番书”,“证明他精通外国文字。”这是表层;内里呢?他的“华侨”的资格已经在他生命史上立下一个不同于普通中国诗人的基础。他的追求格外强,他的痛苦格外深,都与此相关。他由此“很深地怀着一种寂寞的哀感”。

李白的文字,表现出一种“儒生不及游侠人”的看法。唐代时的“中华民族”,确实有着勃勃生气,颇具“野性”生命力。用李长之的话:“真像一个新兴的少年民族似的。”在这样的氛围中,李白正是一个“应运而生”的“时代产儿”。他身上,充溢流荡着这种青春的活泼情感和新鲜血液。有诗句可证:“燕南壮士吴门豪,筑中置铅鱼隐刀。感君恩重许君命,太山一掷轻鸿毛。”(《结袜子》)“骝马新跨白玉鞍,战罢沙场月色寒。城头铁鼓声犹震,匣里金刀血未干。”(《军行》)重信轻身,建功立业,正是民族精神蓬勃在诗人身上的表现。

时代风云裹挟之外,大自然濡染的清俊、爽利诗笔,也是人们喜爱李白的重要理由:“江城如画里,山晚望晴空。两水夹明镜,双桥落彩虹,人烟寒橘柚,秋色老梧桐……”(《秋登宣城谢朓北楼》)“客散青天月,山空碧水流。池花春映日,窗竹夜鸣秋。”(《谢公亭》)“两人对酌山花开,一杯一杯复一杯,我醉欲眠卿且去,明朝有意抱琴来。”(《山中与幽人对酌》)道家顺遂自然的观念,显然契合了李白的放逸性情。

这部写于1937年前后的著述,1940年以《道教徒的诗人李白及其痛苦》的书名问世。由于作者李长之主要是通过李白的诗作本身,来探析大诗人的精神内部理路,较之通行的外部研读,显得别具一格。加之文笔疏宕,线索明晰,这部作品不仅在当时,也在后来很长时间都因其突出特征而影响深远。

三

李白的诗与人,是迷人的。进入他的诗际星空,往往使人沉溺。李长之的这部“李白传”出版十年后,社会变革,新的时代风气,使得作者认为自己心目中的李白,应该还有其他部分,还可以以较新面貌,奉献出来。此时的作者,亦多经人世历练,心中的李白,也有了现实的成熟。1951年春节期间,李长之又用了十天时间,写出一部新作《李白》来。“清华才子”,绝非浪得虚名。

这位“李白”相对而言,更为质朴具象,处处是史料绘制。譬如行文里说“李白最特别的是两只眼睛”,便引证一位曾追逐几千里寻见李白的崇拜者的话:“眸子炯然,哆如饿虎”。似乎可以这样翻译:目光炯炯,如饿虎般闪烁。另一位朋友也说李白“双眸光照人”。比起上一部传记较多抒发主观感受,这里的实录更贴近人们可触摸的形貌。

李白喜欢畅谈,李长之引用其朋友诗作:“清论既抵掌,玄谈又绝倒;分明楚汉事,历历王霸道。”诗仙不仅爱发议论,谈哲学,还通历史,说政治……李白诗中,也描绘自己样貌:“懒摇白羽扇,裸袒青林中。脱巾挂石壁,露顶洒松风。”这样一来,李白的人,读者可以更亲切地接近了。

李白的出生地,记载有些渺然,可成长之地四川,却无疑问。诗歌中,蜀地的山水,在他记忆中尤为明丽:“峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流。夜发清溪向三峡,思君不见下渝州。”(《峨眉山月歌》)“蜀国曾闻子规鸟,宣城还见杜鹃花。一叫一回肠一断,三春三月忆三巴。”(《宣城见杜鹃花》)家乡记忆,几乎是诗人的“母题”。一入笔下,鲜活清亮,无处可比。

李白也如通常的读书人,希望在顶层政治中发挥才华。结果我们知道,并不成功。在京城,他尽管受到一些诗人高官的欣赏(贺知章誉其为“谪仙人”),可天性使然,由朋友的描摹看去,着实难以适合政事:“李白一斗诗百篇,长安市上酒家眠,天子呼来不上船,自称臣是酒中仙。(杜甫《饮中八仙歌》)”

李白从政尽管不顺,可出京后的漫游,与现实、自然山水接触,却成全了他的天纵诗才。李长之的书中,特别强调了李白诗歌与“民歌”的关系。他举例:“对酒不觉暝,落花盈我衣。醉起步溪月,鸟还人亦稀。”(《自遣》)“水从北湖去,舟从南浦回。遥看鹊山转,却似送人来。”(《陪从祖济南太守泛鹊山湖》)这样“清水出芙蓉,天然去雕饰”的诗作,一方面是李白坦白直爽的性格反映,一方面是他向民歌学习的结果。李长之统计,李白诗文留存下来,近一千篇,其中150多篇是乐府诗,占全数六分之一,“乐府大部分正是民歌。”

此外,李白的诗虽然流畅明晓,可其中典故并不少。这些典故,证明了他的“苦读”。晚年李白为人利用而下狱,他还在一首诗的序言中说:“余时系浔阳狱中,正读《留侯传》。”老年、狱中,仍在读史。他的一些作品,或引用,或提及古人诗句不少,也是他向前人学习的证明。“解道澄江净如练,令人长忆谢玄晖。”(《金陵城西楼月下吟》)“澄江净如练”正是谢朓(谢玄晖)的原句;“我吟谢朓诗上语,朔风飒飒吹飞雨。”(《酬殷明佐见赠五云裘歌》)“朔风吹飞雨”也是谢朓诗作原句;这首诗中除去引录谢朓,还有谢灵运:“顿惊谢康乐,诗兴生我衣。襟前林壑敛暝色,袖上云霞收夕霏。”“林壑敛暝色”,“云霞收夕霏”,便是谢灵运(谢康乐)的诗作原句。这些诗句,李白随手拈来,添加一二字,融入自己作品中。若非极为熟悉,难以做到。这当然是向先贤致敬的一种方式。

在前一部李白传记中,李长之试图走一条探讨李白精神线索的内在之路,所以关心他的异国精神教养、情感痛苦由来、求仙修道等与诗歌之间的关联。后一部传记中,李白成长的蜀地山水,却自然而格外突出地成为诗歌的情感底色。他的社会生存努力情状,得到了强化,尤其李白作品与民歌、与传统的继承关系,被予以重要的奠基意义。前书探讨精神线索的意义,通过后者于生存面的陈述,落在了实处;后者的乡土底色、生存积淀,诗歌来源追溯,又可通过前者得以升华。一内一外,一支彩笔两绘,相互补益的效果极为显著。近年有出版社将李长之两部“李白传”集合起来呈现,一方面可见出作者对李白的格外爱惜,也可以清晰看到时代演变带来了认知的宽幅展开。