山高月小

笔法史是有些神秘色彩却也不能被“篡改”的历史,百年以前、千年以前,书家都在用毛笔书写汉字,他们运用的工具和书写姿势跟随着人类文明史在不断演进。从跪坐、手持简牍,到伏案、悬肘挥毫,写着同样的汉字,毛笔的长短、粗细,锋毫的质地、软硬不断演进,书写者退笔成冢又留下了笔法的墓志,让后世研究有迹可循。

书体古今不同,笔法千古不易。千变万化的笔法才使得字形的表现提升到艺术的审美高度。当我们把经典字帖放大几倍,能明显看出不同书家的字,点画形状完全不同、特征非常分明。跟随笔锋走势揣测线条的回绕,怎样执笔?怎样转笔?怎样裹锋?用笔理论为何不断出新,似乎在推翻又重建,无定法,却又推崇用笔为上?让我们以现代视角去模拟一下不同时代的大家,用什么样的笔在怎样书写,也许会对理解笔法有些心得。

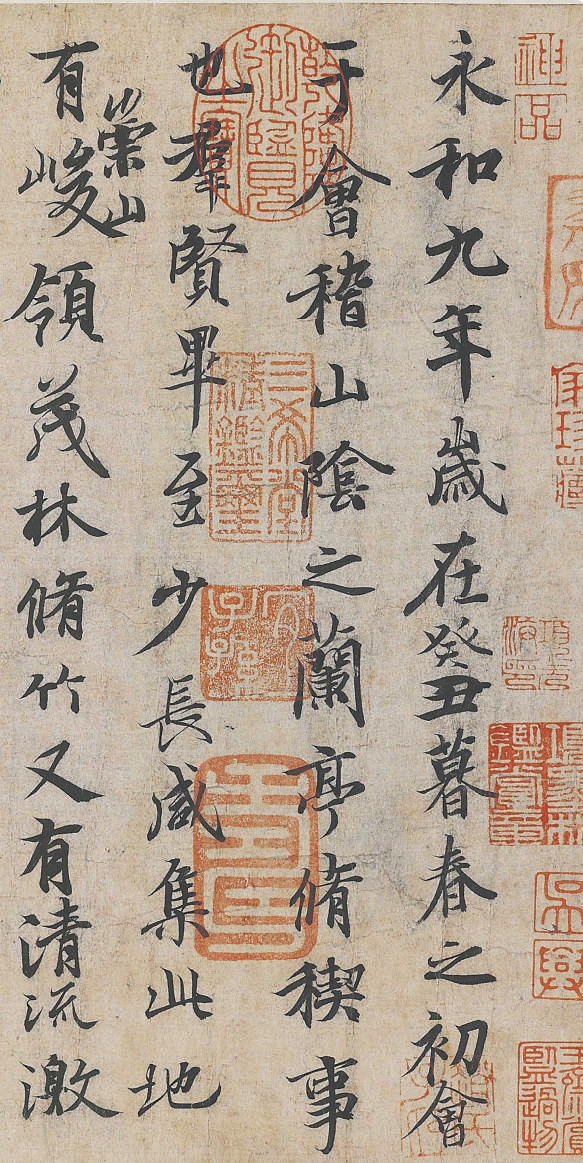

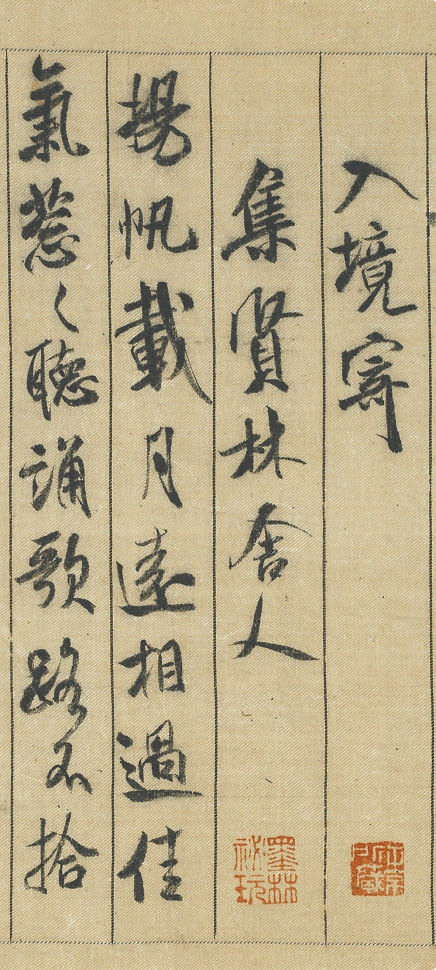

王羲之兰亭序冯承素摹本(局部)

魏晋南北朝兔毫笔是主流

书写姿势:以席地跪坐,左手持缣纸,右手执笔,悬腕夹肘书写为主。

毛笔工艺:“韦诞笔”是三国时期的名笔,不同于汉以前的笔,它们都是有心笔。以分层卷柱法制作,首先选用兔毫与青羊毛,通过铁梳梳理去除杂毛,再将不同毫毛分层排列,以兔毫为笔柱(核心层)、羊毫为副毫(外层),最后用麻纸卷芯固定笔根,插入笔管,形成“有心”兼毫笔。东晋时期“诸葛笔”开启了宣笔闻名天下的序幕。

汉代之前,硬毫笔是书写的主流,笔的直径通常也比较细,在0.4cm-0.7cm之间。魏晋延续汉代制笔方法,常见的是兼毫有心笔,通常笔锋硬而锐,主要用紫毫、青羊毫。紫毫是野兔颈背处的黑毛,就是兔毫,比较硬,也很稀有,青羊毫多取自山羊的腋下或颈部,这些部位的毛柔软细腻,能够使毛笔在书写时更加顺滑,副毫是羊毫便于储墨,特别适合写小楷。王羲之在《笔经》中强调秋兔毫的选用标准,认为“八月寒暑调和”时的兔毛最佳,且赵国平原的兔毫因细草丰美而品质卓越。那时候的书家往往都对制笔工艺精通,也会有大胆的尝试。《兰亭序》传为鼠须笔所书,史书多有记载,唐张彦远《法书要录》提到:“王右军写《兰亭序》以鼠须笔,世传右军得笔法于白云先生遗之鼠须笔。”这种鼠须可能源自一种栗鼠,也可能就是黄鼠狼的尾毛或者胡须,主要特征是质地比较挺劲,此种猜测并无确切史书佐证,但是硬毫无疑,硬毫书写点画锐利,按压之后可以迅速反弹,行笔流畅,转折分明,适合表现行草书“一搨直下”的笔势。这一时期制笔和造纸技术,影响了人们书写的可能性,“早期无大字”就是因为局限于纸张的尺幅,笔锋的长度,笔杆的直径以及左手握纸,右手执笔书写的形态。

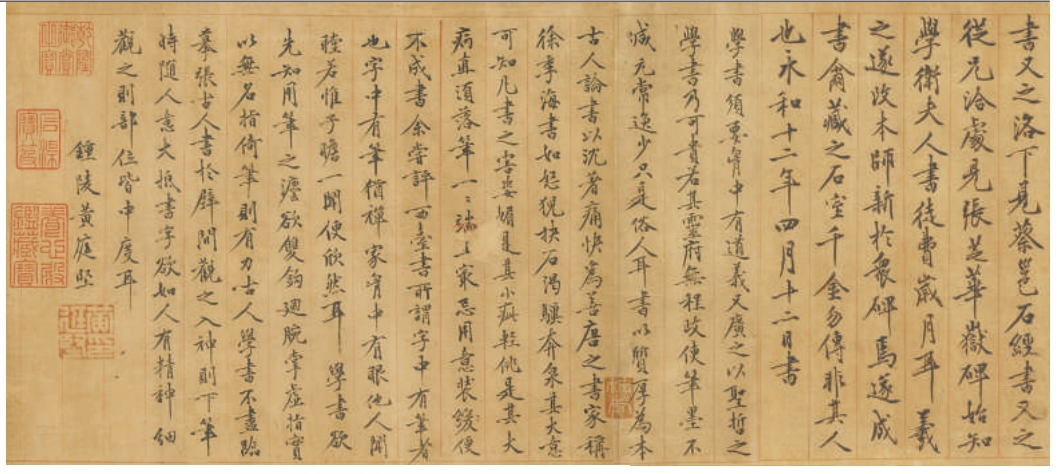

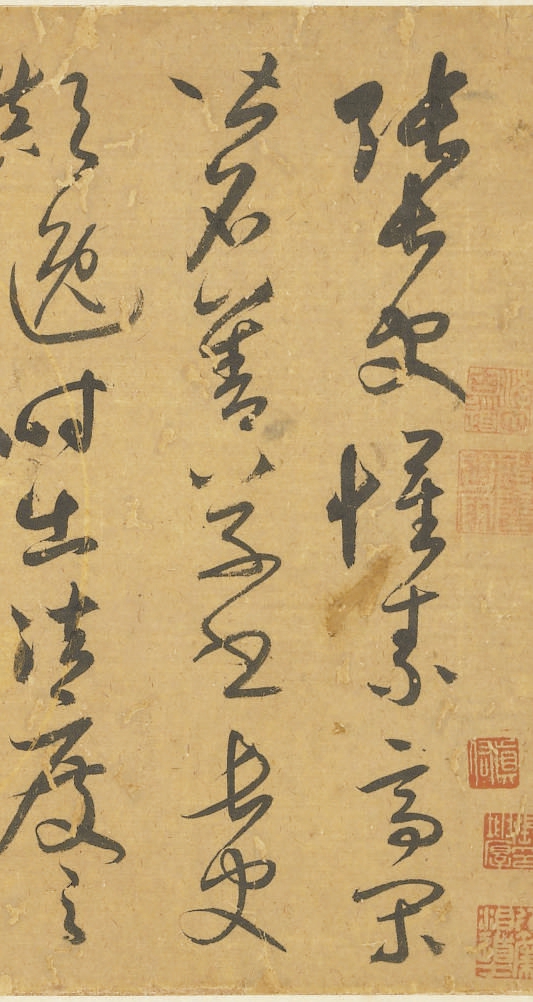

唐怀素《自叙帖》(局部)

隋唐五代鸡距笔与散卓笔并驾齐驱

书写姿势:从古代画作中我们可见,唐代胡床、胡椅虽然已经出现,人们已经垂足而坐,但书写者的书桌仅齐膝,书写姿势仍然是六朝遗风,左手持硬黄纸、麻纸,右手悬腕书写为主流。当然,家具的演变让悬肘立书成为可能,长锋笔应运而生,推动大字榜书的兴起。

制笔工艺:卷芯披柱笔是主流,鸡距笔盛行,这种笔短锋硬毫,选取兔毫,笔腰粗壮,笔毫约五分之三都插入笔管,笔管较粗,笔锋蓄墨少但弹性强,适合楷书。由于兔毫的稀有性,麝、狸、马、狐等甚至鸡毛、人的胎发都用来制笔,宣州陈氏和诸葛氏都是最受青睐的名笔品牌。

鸡距笔笔头短秃劲健,与鸡爪后突出的鸡距较为相像,由此得名。这种笔大都为有心笔,以麻纸等物裹制成锥形芯柱,再在其外覆兔毛,锋尖硬挺锐利,笔根则粗壮,腰力充沛,书写时只需笔尖蘸墨,一挥而就,收笔时笔锋立即恢复原状,比较易于控制。科举制度使得书写规范统一化,硬毫笔塑造和演绎了楷法的严谨,入笔、顿笔、转折、收笔,笔笔都有装饰性,精雕细琢一般把点画“规定”出完美形状。你可以想象虞世南、薛稷、褚遂良、欧阳询、颜真卿等唐楷巨擘,他们的点画如此精美细腻,可能都因为手中有一支很好用的鸡距笔啊!白居易在《鸡距笔赋》中赞叹坚挺的兔毫配合鸡距的外形堪称完美,可以“画为屈铁、点成垂露”,“使见之者书狂发,秉之者笔力作。挫万物而人文成,草入行而鸟迹落。”但它也有缺点,比如蓄墨量小,不适合较大幅度的提按顿挫等,柳公权曾说鸡距笔“出锋太短,伤于劲硬”,相传他曾经向宣州陈氏求笔,得逸少最爱的笔型却一点都不满意,他喜欢硬毫散卓笔,《蒙诏帖》笔锋的延展性恰好说明了这一点。善写狂草的张旭、怀素当然也是散卓笔的爱好者,以笔力强调速度,鸡距笔应该不能满足需要,在《自叙帖》中,可见笔法已经突破散卓笔的物理极限,通过加速运笔与墨色枯润对比,形成“惊蛇走虺”的视觉效果。李白的《草书歌行》里说“起来向壁不停手,一行数字大如斗。”可见怀素写潇洒的草书大字,首选应该是散卓笔。

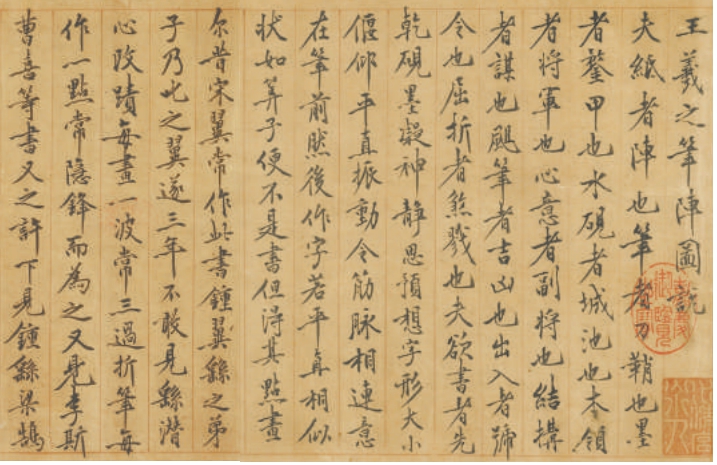

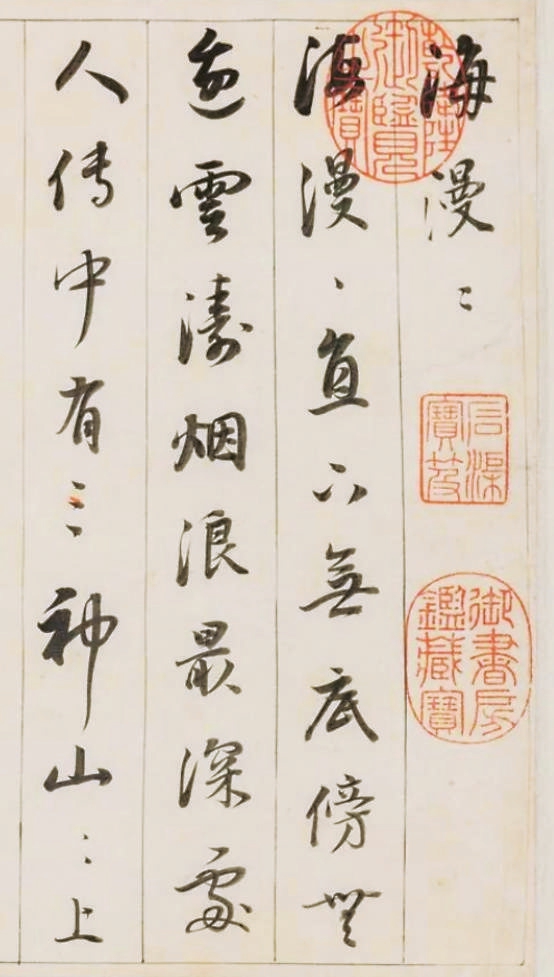

宋黄庭坚《王羲之笔阵图说》长卷纸本21cm×85.8cm台北故宫博物院藏

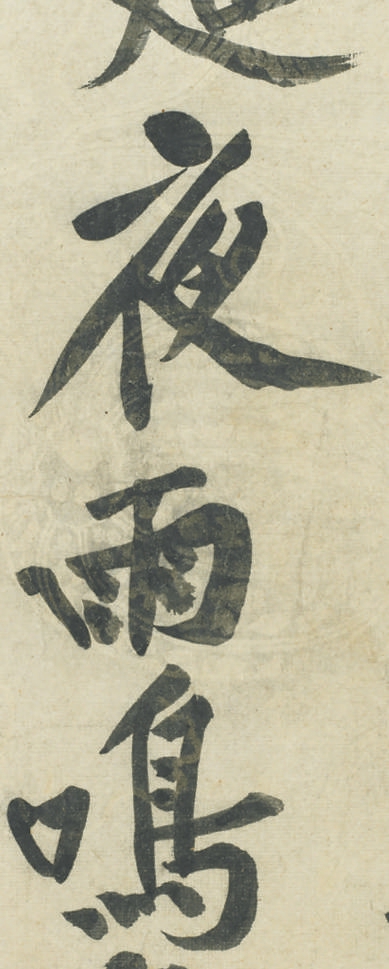

宋黄庭坚《松风阁诗帖》(局部)

宋米芾《蜀素帖》(局部)

宋长毫无心散卓笔崛起

书写姿势:垂足而坐是主流,伏案作书是常态。而苏轼的“执笔无定法”则说明了书写形态的多样化,只要笔法对就可以。可追古模拟六朝风范跪坐,也可以坐在椅子上或者站着,可俯书也可书壁,提笔悬肘更催化了宋代尚意的书风。

制笔工艺:宋代文人阶层扩大,毛笔品类多样化,宫廷笔雕漆镶玉追求装饰,而百姓需求则催生廉价兼毫笔,满足日常书写与科举应试。取消笔芯,纯用羊毫、狼毫或兼毫,锋长柔软,蓄墨量大,适合写意以及行草书。制笔中心从宣州向湖州过渡。

散卓笔是蔡邕书写散隶(也就是章草)的首选笔,汉代时期就有。散卓就是一种或者两种毛散扎而成的无心笔。北宋中后期,“无心散卓笔”逐渐取代唐代盛行的有心笔,据说宣州诸葛氏坚持使用三副笔而不做无心散卓笔,最终使得700年家道由盛而衰。散卓笔的流行势不可挡,取消笔柱结构,采用单一毛料,比如长锋羊毫,使笔锋更柔软、蓄墨量更大。何谓“长锋”?当出锋是笔杆直径的4.5倍时,可称为中锋笔,超出这个比例的笔则是长锋。宋代书家选择长锋毛笔恰到好处地表现他们的纸上驰骋的动态。黄庭坚的行书《松风阁诗帖》中拉长的笔画与绞转笔法,正是依赖无心笔的散锋特性,实现“沉着痛快”的意境。米芾更以“八面出锋”著称,其《蜀素帖》中侧锋取势、提按迅捷的变化,反映了宋代笔法对工具性能的极致探索。苏轼则偏爱短锋软毫笔,这可能和他单钩执笔、不悬腕的习惯有关,因此写出“石压蛤蟆”的趣味形态。

元鲜于枢《论张旭怀素高闲草书》(局部)

明董其昌《白居易乐府卷》(局部)

元明清湖笔兴盛与羊毫普及

书写姿势:垂足坐,伏案书,和如今我们的书写姿势很像。书写大幅作品时,站立悬腕悬肘的方式也逐渐普及。

制笔工艺:南方书家复兴晋唐书风,喜好以羊毫为主的笔,特征是锋颖细长,柔中带刚。同时,北方书家善于表现方峻硬朗,狼毫笔仍有大批拥趸。兼毫因为软硬适中,而获得广泛采用,制笔工艺百花齐放。

宣州因为出产紫毫品质高而使得宣笔闻名于世,湖州则是因为竹林资源无可比拟而逐渐成为新兴制笔中心。当然,名家代言更为它增添了光环。赵孟頫多用湖笔羊毫,笔毫丰软多姿,储墨饱满、柔中带刚,楷行书圆润流畅;而鲜于枢喜用狼毫,笔锋犀利、草书劲健。

明清时期,长锋羊毫盛行,适合写篆隶以及表现书法的金石气。董其昌的软毫淡墨,在纸上表现出光影明灭的空灵感,而王铎的巨幅行草,可见羊毫储墨功能的强大,出现“涨墨”笔法。至清代,包世臣《艺舟双楫》提出行笔“逆入平出”“笔毫平铺”“万毫齐力”等理论,将毛笔的物理特性与书法力度美学结合;康有为《广艺舟双楫》则从碑学视角,推崇羊毫表现金石气韵的浑厚。这些理论不仅指导实践,更构建了中国书法“以笔驭墨、以墨传神”的审美体系。近现代林散之偏爱的毛笔据说软于绒毛,是纯羊毫制作的,运笔功力得虹叟真传,非平常书家可及。启功先生也说自己偏爱价格低廉的长锋羊毫笔,因为耐用还经济实惠。硬锋还是软锋,长毫或者短毫,有芯抑或无芯,作为书写工具,书写者自然会选择最能表现意趣和笔法的那一支笔。