春日的梅州梅县松口古镇处处洋溢着醉人的柚花香,天空的蓝与梅江的绿以及古镇古朴的房屋,构成了一幅美丽的画卷。松口镇南下村的幹荫堂——旅居印度尼西亚著名爱国侨商张榕轩先生的故居迎来了一批又一批参观的游客。

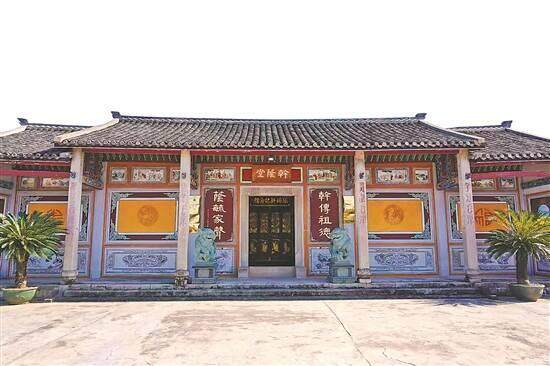

张榕轩是晚清著名爱国侨商,是中国第一条侨商办铁路——潮汕铁路的创办人,也是一位对中国近代化进程产生过一定影响的著名爱国者。幹荫堂建成于1910年,是一座三堂五横一围龙的典型客家围龙屋;2015年,张榕轩的曾孙张洪均夫妇对百年祖屋幹荫堂进行全面修缮,并布展成了“张榕轩纪念馆”,于2018年3月正式对外免费开放。张榕轩及其家族心怀家国、荣耀侨乡的事迹为更多人熟知。

客家青年,勇闯南洋

张榕轩名煜南,家名爵幹,字榕轩,1851年出生于嘉应州松口堡。张榕轩家族一直有经商和诗书传家的传统,但至张榕轩青年时期,张氏家族经济状况下转,于是他辍学在松口圩镇家族商号学做生意。

彼时正值清代后期,海禁废除,汕头开埠,位于粤东北地区的梅州人士掀起到南洋谋生的热潮。1872年,张榕轩离开松口到南洋谋生创业,抵达如今的雅加达投奔生命中的贵人张弼士门下任职,并得到张弼士的赏识。有了一定积蓄后,张榕轩选择自立门户,辗转到苏门答腊棉兰地区发展事业,主要经营烟叶、橡胶等的种植。其后,他又与张弼士合伙开办笠旺垦殖公司,垦荒种植橡胶、茶叶、咖啡、椰子等。经过张榕轩的勤劳经营,垦殖场得到发展,形成一定规模,他的商业天赋也得到张弼士的认可。

张榕轩认为,商务之盛衰,全靠金融之畅滞,其关键在于银行。当时棉兰华商虽日趋繁盛,而汇兑涨落之权操诸外人之手,不无缺憾,于是他与张弼士一起开设日里银行以事调剂。张芝田的《海国咏事诗》曾描绘了他们参与地产投资的情况:“择地经营近水浔,楼台四面屋当心。收租十倍人知否,一寸廛居一寸金。”不久后,他们又开设万永昌商号,售卖各类商品。经过10年的精心耕耘,张榕轩已涉及垦殖、金融、地产、航运等领域,其间张榕轩的弟弟张耀轩也来到南洋协助创业,可谓兄弟齐心、其利断金!

热心公益,帮助同胞

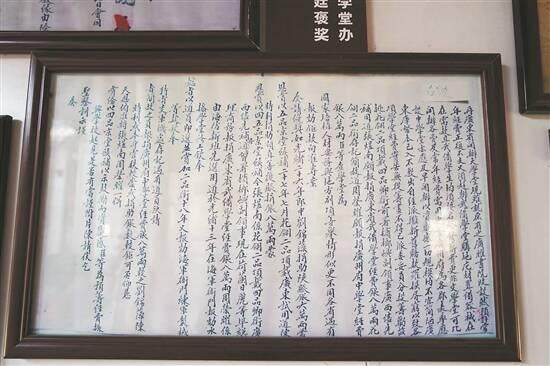

张榕轩、张耀轩信奉“积善之家,必有余庆;积不善之家,必有余殃”的古训,认为事业有成一定要感恩和回报社会。因此,他们对公益慈善事业非常热心。在棉兰,由于华人学校很少,华人子弟要学习中华文化甚为困难。他们担忧这样下去,不出一两代人,中华文化在海外很可能有本根断绝之忧,于是便独资兴办敦本学校、修建中华学校校舍,实施免费教育,培养莘莘华人学子。从“敦本”这个校名,可以看出张榕轩昆仲树人立德、敦本厚俗的办学宗旨。

他们还在棉兰兴建了关帝庙、天后宫、观音宫,每年的关帝诞、天后诞和观音诞,人们都会来举行隆重的庆祝仪式,祈求风调雨顺、国泰民安。张榕轩昆仲是日里中华商务总会的创办人,这个组织专为华侨服务,如代办护照,方便归国省亲,以慰侨胞的乡情,还协调华侨的商务,解决纠纷,排忧解难。他们捐资建造棉兰日惹河大铁桥,捐建“济安医院”,对病人实行医药免费治疗。此外,他们还在棉兰不老湾海口捐设麻风医院,收容医治麻风病人。购买土地设置义冢,安葬在异国他乡逝世的同胞。同时,不时资助一些经济困难的华工回国。

由于张榕轩为侨居地之慈善公益、文化教育及社会福利事业作出巨大贡献,他被荷印政府先后授予雷珍兰、甲必丹、玛腰等华侨领袖职务,尽力维护华侨利益,深为侨众称道;1904年他获爪哇总督颁发“珂士德奖章”;荷印政府还专门以棉兰市一条繁华马路命名为“张榕轩街”,以纪念其开发棉兰埠的功勋。

创建铁路,爱国爱乡

1894年,时任新加坡总领事的黄遵宪应诏回国,张弼士被委派代理总领事一职,而其调任所致的槟榔屿副领事出缺,张弼士推荐了张榕轩继任。此后,他向祖国捐助了许多救济款项,先后被清政府授予“花翎二品顶戴”“四品卿衔”“四品京堂候补”等头衔。

漂泊南洋多年,张榕轩看到了西方资本治理下的南洋各地的发展,对比国内贫穷落后的现状深感不安和焦虑。他在辑录的《海国公余杂著》中多次提到铁路对地区发展的重要性。同时,在张弼士的劝说和鼓励下,张榕轩应邀回国,决心参与家乡的铁路建设。

1903年10月24日,张榕轩赴北京觐见了慈禧太后和光绪皇帝,名义是叩谢朝廷的赐官,实质目的是兴建潮汕铁路寻求政府最高层的支持。12月14日,张榕轩获得慈禧、光绪第二次召见。

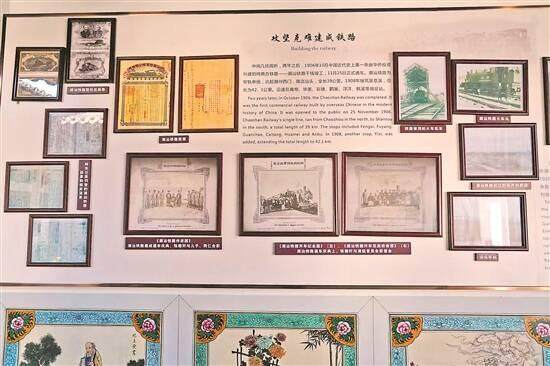

1904年4月,张榕轩、谢梦池等人正式创办潮汕铁路公司,张榕轩出任倡建首总理。1904年8月完成勘测定线,同年9月动工兴建。中间几经周折,两年之后,1906年10月中国近代史上第一条由华侨投资兴建的纯商办铁路——潮汕铁路干线终于全部竣工,11月25日正式通车。潮汕铁路为窄轨单线,北起潮州西门,南迄汕头,全长39公里。1908年继筑至意溪,总长为42.1公里,实际投资额为302.58万元。沿途在庵埠、华美、彩塘、鹳巢、浮洋、枫溪等地设站。

潮汕铁路的兴建,在中国近代史上开创了民办铁路之先河。它的建成,对于改善潮汕交通运输条件、促进潮汕地区经济发展和繁荣起到了积极作用。可惜在1939年日军侵占潮汕地区后,铁路被日军炸毁。抗日战争胜利后,潮汕铁路公司利用原来的路基,修筑公路,继续为推动潮汕地区的交通便利作出贡献。

此外,值得一提的是张榕轩还是一位具有深厚文化情怀的儒商,对于家乡松口乃至梅州的文化教育事业,也予多方资助,如捐款4000银元作为松口公学的建校费用,独资捐助出版宋明至清末嘉应历代名人诗选——《梅水诗传》及续集十三卷,鼎力资助温仲和主纂的《光绪嘉应州志》出版,出版了自著的《海国公馀辑录》六卷、《海国公馀杂著》三卷等。

[文脉链接]

祖荫下客侨文化的传承与创新

文/周云水(嘉应学院客家研究院研究员,博士)

家庭是中国社会的基本单位。代际更替的自然规律,促使家庭成员内心深处极为重视祖先的荫庇。客家作为具有汉民族文化“活化石”的民系,对于祖荫的重要性自然更有深刻的认知——祖荫不仅是对祖先的敬仰和怀念,而且是一种文化传承和精神寄托。

客家人无论走到哪里,都始终保留着对祖荫的敬仰。许多客家华侨在海外取得成就后,不忘回馈家乡,通过修建祠堂、举办祭祖活动等方式,传承祖荫文化。祖籍梅州市梅县区松口镇南下村的客家华侨张榕轩家族后裔,在印尼棉兰修建“榕荫堂”传承客家文化,同时将原乡的大张屋修缮后更名为“幹荫堂”,依托客家传统建筑作为祖荫的文化载体,推动客家华侨精神的历史传承与创新发展。

榕荫堂:海外客家华侨对祖荫的文化传承

客家宗祠强调儒家伦理、看重辈分排序,这在男性的出生与成家等过渡仪礼中尤为明显。男孩出生时取名以及结婚时祖祠内上号,大都要按照族内世序,谨守族内的辈分字诀。根据松口镇南下村《张氏家谱》的记载,张榕轩的父亲张熙亮,生有7个儿子,分别是爵辉、爵幹、爵桢、爵球、爵珮、爵城、爵宪。张榕轩,位列第十七世爵字辈,族谱上名为张爵幹,其后上号煜南,生有6个儿子,为十八世龙字辈。从名字和字号上,就可看出“榕荫堂”与“幹荫堂”的来历。

张榕轩是晚清印尼著名爱国侨商,被称为“棉兰王”,他为棉兰市的发展作出了巨大贡献。他与弟弟张耀轩合作修筑了中国第一条华侨投资铁路——潮汕铁路。此外,张榕轩还曾修筑成德桥,这座桥被当地人称之为“张榕轩桥”,是印尼唯一获得联合国科教文组织授予“2003年亚太地区文化遗产保存三等奖”的文物。印尼棉兰榕荫堂位于印尼棉兰市茂榕园内,是一座两层的客家传统建筑,白墙绿瓦、雕梁画栋,古色古香。榕荫堂的建立与张榕轩的曾孙张洪钧夫妇密切相关。他们花重金购买了张榕轩夫妇墓地旁的两栋建筑,将其重建为榕荫堂和清河堂,并创办“张榕轩纪念馆”,陈列着大量珍贵的历史照片和实物,以中英印尼三种文字的陈列介绍了张榕轩传奇的一生。

祖荫所蕴含的家族凝聚力,在海外客家华侨中得到了充分的体现。他们以家族为单位组织各种活动,加强家族成员之间的联系,共同传承家族文化。在一些重要的节日或家族庆典中,海外的客家华侨会聚集在一起,举行祭祖仪式,重温家族的历史和传统,增强家族的认同感和归属感。祖荫文化中的励志精神,激励着海外客家华侨不断努力奋斗、追求卓越。他们以祖辈的成就为榜样,努力在异国他乡闯出一片天地,同时也希望自己的后代能够继承这种精神,光宗耀祖。

祖荫为海外客家华侨提供了一种精神寄托,让他们在异国他乡也能找到归属感。通过祖荫文化,他们能够更好地了解自己的根,明确自己的文化身份,增强对中华文化的认同感。祖荫文化在一定程度上促进了海外客家华侨之间的交流与合作。他们以共同的祖荫为纽带,建立起各种社团和组织,相互支持、共同发展。这种基于祖荫的联系,不仅有助于他们在海外的生存与发展,也为推动当地经济、文化等方面的发展作出了贡献。

幹荫堂:客家华侨精神创新发展的载体

与大多数梦想叶落归根的客家华侨一样,富可敌国的张榕轩除了兴办实业、兴建铁路和从事公益慈善之外,也出资在原乡的梅县松口南下村修建大屋。这栋三堂五横一围龙的客家建筑始建于清末,总面积达5970平方米,历经十余载才于1910年落成,因采用大量雕刻、灰塑、绘画装饰而炫彩夺目。中厅桁梁上90幅书画作品与墙壁上150幅彩色壁画,有的描述精彩的历史人物故事,如文王访贤、桃园结义、武松打虎等,有的表达精美的吉祥如意之物,如麒麟戏球、龙腾虎跃、喜鹊佳音等。

遗憾的是,1911年张榕轩逝世,其未能按照当时海外知名华侨的流行做法,邀请国内政治或文化名流给这栋精美的大屋题名,再加上之后世事变化,张榕轩家族在印尼落地生根,其后很长时间内也就顾不上这座耗费巨资修建的大屋了。因为张榕轩未能给原乡新建的大屋取名,当地人也就按照习惯称其为大张屋,以示对张榕轩家族的敬意。

2015年,张榕轩的曾孙张洪钧筹资1200多万元,按照修旧如旧的原则对大张屋进行修缮,并根据张榕轩在族谱上的名字,为大张屋取名“幹荫堂”,将其布展成张榕轩纪念馆,并在2018年3月17日正式对外开放。大张屋活化利用为幹荫堂的过程,充分展示了祖荫在客家华侨的文化传承、家族凝聚力、精神激励等方面发挥的重要作用。如今,幹荫堂不仅是对张榕轩先生生平事迹的纪念和展示之地,也是梅州海上丝绸之路的历史人文景观,吸引着众多游客前来参观,感受这位爱国侨领的传奇人生和深厚情怀。

祖荫文化中蕴含的优良家风,对海外客家华侨的道德修养和行为规范产生了积极而深远的影响。对于海外客家华侨来说,祖荫已经深深融入他们的血脉之中,成为一种无法割舍的文化基因。无论他们身处何地,都始终铭记着自己的根,时刻关注着家乡的发展与变化。祖荫是海外客家华侨与家乡联系的重要纽带。他们通过各种方式,如回乡探亲、投资家乡建设等,表达对祖荫的敬仰和对家乡的热爱。这种情感纽带,不仅促进了海外客家华侨与家乡的交流与合作,也为家乡的经济发展和社会进步注入了新的活力。

文|记者危健峰通讯员李培才何传玺

图|记者危健峰