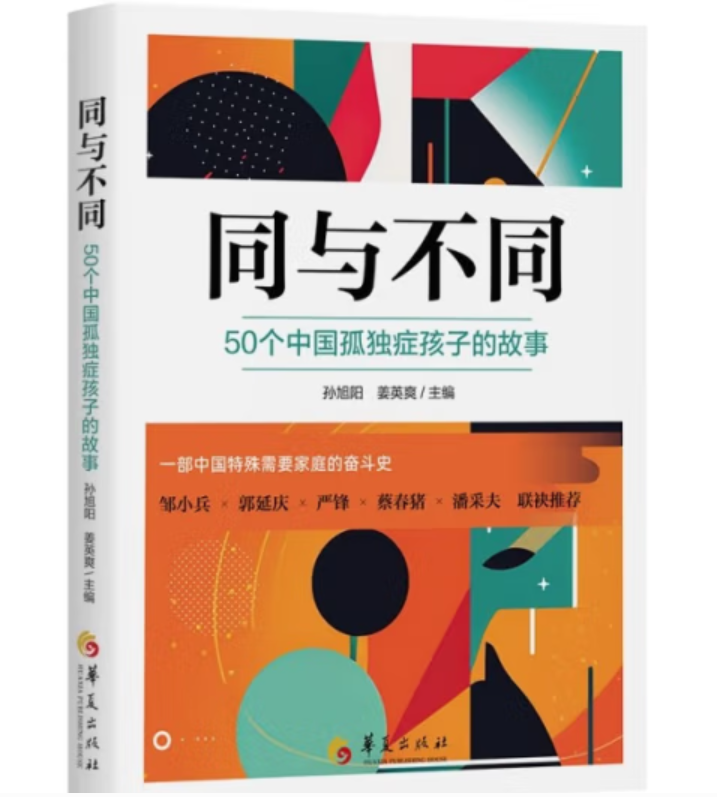

1982年,南京脑科医院陶国泰教授在中国内地首次报道4例儿童孤独症;42年后,中国孤独症群体的数量已经超1300万。2025年1月华夏出版社出版的《同与不同:50个中国孤独症孩子的故事》以近乎田野调查的细致,为我们打开了50扇通往异质认知世界的窗。这不仅是一部关于特殊群体的纪实作品,更是一面照见中国社会接纳度的镜子,以及关于如何与他们共建世界的诚恳提案。

作者孙旭阳、姜英爽是资深媒体人,也是孤独症孩子的父亲,他们在过去的10年中筛选出了50个有代表性的家庭,这些家庭横跨中国东西部,却呈现出相似的经历:基层医生将语言迟缓归咎于“贵人语迟”的民俗智慧,特教机构用统一的行为矫正模板对待千差万别的谱系表现,普通学校教师面对特殊需求学生时“建议转去特殊学校”,这些细节构成了一幅中国式孤独症认知的真实景象。

对于新手家庭来说,这是一本孤独症入门书,一本全面的养育指南。轻度的孩子怎么干预?重度的孩子怎么规划?机构怎么选择?怎样让孩子融入小学?怎么帮助孩子就业……这50个真实的故事覆盖了一个个孤独症孩子的全生涯,从早期干预、入学融合、特长发展到就业融合、大龄生存、恋爱婚姻、社会倡导等方面,记录他们在各阶段遭遇的真实困境以及尝试的努力。从这些家庭的身上,很多孤独症家庭或许能找到更适合自己的路。

这不仅是一部关于孤独症的书,更是一部关于成长和看见的书,看见多样与可能,看见爱与希望。在书中,有些孤独症家庭探索出特色的生存策略。比如,“深圳妈妈互助会”将城中村出租屋改造成结构化教学场所,西北父亲带着孩子跑货运以进行自然情境教学,成都某公立学校将孤独症学生的日程表发展为全班的课程时间,广州某幼儿园把特殊孩子的感觉统合训练设计成全体幼儿的感统游戏。这些饱含着爱的案例昭示教育的真谛,构成一个个生动的中国式融合教育的实践。

在神经多样性已成为一种社会共识的今天,社会更需要像《同与不同》这样既具人文关怀又保持思考深度的记录。它提醒我们:真正的包容不是让孤独症孩子变得“正常”,而是让世界变得足够丰富,容得下所有不同的大脑运行方式。

当小哲妈妈说“我儿子不是broken版本的正常人,而是完整版本的他自己”,当最后故事里那个从不言语的女孩在画作上签下“宇宙公民”时,我们叙事范式也应该完成从“缺陷模式”向“差异模式”的转换。

新华日报·交汇点记者周娴