文/扶小风

泺口渡的历史,最早要追溯至春秋战国时期。

泺口渡不仅是古济水岸边一个重要的渡口,也是齐国到中原的必经之路。

泺口,即泺水入古济水口。泺水从趵突泉发源,由泺口汇入古济水。元代画家赵孟頫在《趵突泉》一诗中曾写到泺水,“泺水发源天下无,平地涌出白玉壶”。

历史上,泺口也曾被文献资料写为雒口、洛口。古汉语中,“雒”和“洛”是通假字。明代时,因皇帝朱常洛之名避讳,把全国带“洛”的地名都改成了“雒”。泺口因此也变成了雒口。青岛有一条路叫雒口路,便是以此得名。刘鹗《老残游记》里,就写成雒口。后来为了地名规范,沿用了泺口这个最初的名称,一直到现在。

古济水被大清河占道后,给泺口带来了无限的生机。明代的《历乘》写到,泺口是“商人贸易之处”,“楼船往来,亭阁飞甍,诚一巨镇。”那时,泺口码头“盐船如织、盐坨如山”,成了一座十分繁华的城镇,来自大清河口的盐船络绎不绝,到达泺口之后,转运至全国各地。一度时期,泺口被人们称之为“小济南”。

1855年黄河袭道大清河后,泺口码头“盐船如织、盐坨如山”的场景成了过眼烟云。

1868年,英国人艾略斯驾驶着汽船,行至泺口渡时,泺口渡凋敝荒芜、船只稀少。利津铁门关盐场少量的“鲁盐”,顺着新黄河河道,被船运至泺口渡,再被分拆贸易到别处。

艾略斯这样写到,“我们到达的第二个感兴趣的地方是泺口,是济南府的港口。泺口是一个落后的、没有城墙的城镇,就位于河的右岸。济南府离河十二里,离主山脉的山脚不远,山脉平均高度约为800到1200英尺,为低矮、草木丰盛的平原提供一道亮丽的风景。城镇就建在平原之上,平原沿着河的两岸绵延数英里,使该地区平坦低地成了一大特色。平原基本上是淤积而成,但是,平原之上耸起了几个锲形的、参差不齐的小山包或者更确切的说是一些岩石,堆积成奇形怪状,山包底部附近有一些碎片,在水力的作用下,磨成了鹅卵石。

这些小山包虽然不高,但各自独立存在,在两个小山包之间或者一个山包和主山脉之间夹着几英里的平原。这些山脉一目了然,是由火山岩形成的。

据说,贸易在济南府有很重要的地位。但是,因为大部分的贸易是通过马车运送,因此,乘船的旅客几乎没有机会见识到那大规模的贸易。在泺口的船只数量并不多,许多船只看起来只是往大运河时路过此地。据观察,无论多少数量,唯一的商业制品都是盐。这些盐来自铁门关。”

此时的黄河频频泛滥,把入海口的四大盐场淹没殆尽,泺口渡上驻泊的“盐船”,已少的可怜。泺口古镇,也因此残败,一度萧条了。

泺口再一次兴盛是在清末开阜之后。从黄台码头到泺口码头,修筑了一条“清泺小铁路”。山东各地的盐,从小清河转运到黄台码头,再由小铁路运输到泺口码头。这时,泺口码头成了济北的交通枢纽。

到了民国时期,泺口渡一跃成为济南水运第一码头,繁盛之状,宛如一座市街。1940年的《亚东印画辑》中,有一组泺口南码头的照片。黄河河道里船只紧簇,桅杆林立;码头上货物堆积如山;忙碌的人们,络绎不绝。甚至在岸边,还有一排排露天小吃店,休息的人们坐在凳子上,喝茶聊天,买烟的烟贩穿梭在人群之中。那时,从利津出运的鲁盐,从天津、北京而来的杂货及石油,以及省内购买的面粉、棉花、大豆等农产品,都从泺口码头转泊。这便是被济南历史文献中称为的“上关道口”泺口官渡。

另外,还有一个民渡码头在“上关道口”不远的地方,被称之为“下关道口”,由小船运送过往百姓的物资及牲畜等。《亚东印画辑》这一期中,还有一张“下关道口”民渡的照片,一叶扁舟泊在岸边,船工赶着正在上船的骡子和马匹,与宽广的河面形成鲜明的对比。“眺望黄河两岸,尽是广漠与荒芜。黄褐色的泥沙被裹挟在水中,昼夜不停地流淌着,这也算是一种在别处无法见到的自然奇观。从中国上古神话时代的黄帝起,河上就没有架过桥这样的东西,都是使用团平船样的渡船连人带马一起摆渡的。”拍摄这组照片的日本人,不知道是有意嘲讽中国的贫瘠落后还是对中国历史了解的贫乏。殊不知,早在千年之前的黄河上,吐谷浑人就架筑了无数座桥梁,连接着这条中华民族的母亲河。

在泺口镇,街巷里现在还保留二七集街、三八集街、柴火市街这样的名字。每月逢二、七,二七集街上有集市,每月逢三、八,三八集街上有集市。柴火市街,肯定这条街是买卖柴禾了。因此,泺口一度被称为“小济南”,一点都不虚假。

著名的黄河泺口险工,也在这里。泺口险工始建于清光绪十六年(1890年),初为土坝,后逐渐加固为砌石坝。

1959年9月,毛主席曾亲临泺口,在44号坝头勘察黄河险情。新中国成立之后,一直对黄河大堤修筑加固,使大堤变成了一道坚固的“长城”。济北黄河安澜,再不泛溢。泺口险工,如今已固若金汤,成为保护济南这座城市的“钢铁”大堤。

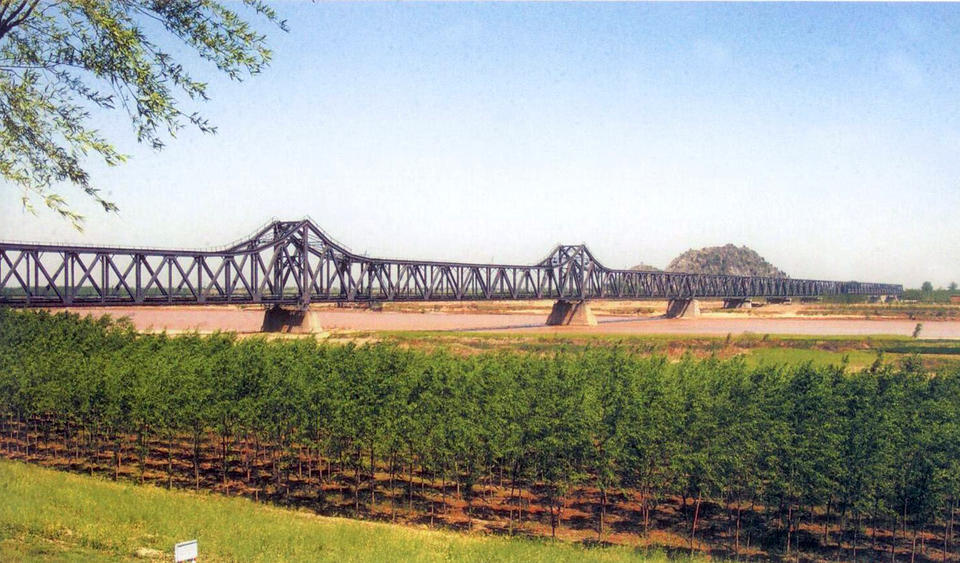

昔日的泺口渡口,从济水到大清河,从大清河到黄河,从帆船到浮桥,从浮桥到轮渡,一直是连接南北交通的津口。后来,一座座横跨黄河南北的大桥建成,渡口成为百姓记忆中的往事。“万里黄河第一隧——济南黄河济泺路隧道”的贯通,泺口自此天堑变通途,再也无需津渡。

一座古渡,在数千年的历史从未改变,从它身边逶迤而过的河流,却易名数次。从昔日的商贸重地,到如今的泺口服装集散基地。泺口,从未离开人们的视线。

泺口险工处,两座大理石雕的镇河神兽,伏卧在岸边,凝视着滔滔东流的河水。一切,是如此静谧,一切,又如此祥和,似乎亘古未变。

(作者系中国作家协会会员,青岛市文联签约作家)