[文/观察者网专栏作者扬之]

俄乌战争的硝烟,为德国军工巨头莱茵金属公司(Rheinmetall)带来了空前的商机。这场始于2022年的军事冲突,不仅重塑了欧洲的安全格局,也改变了军火产业的发展轨迹。

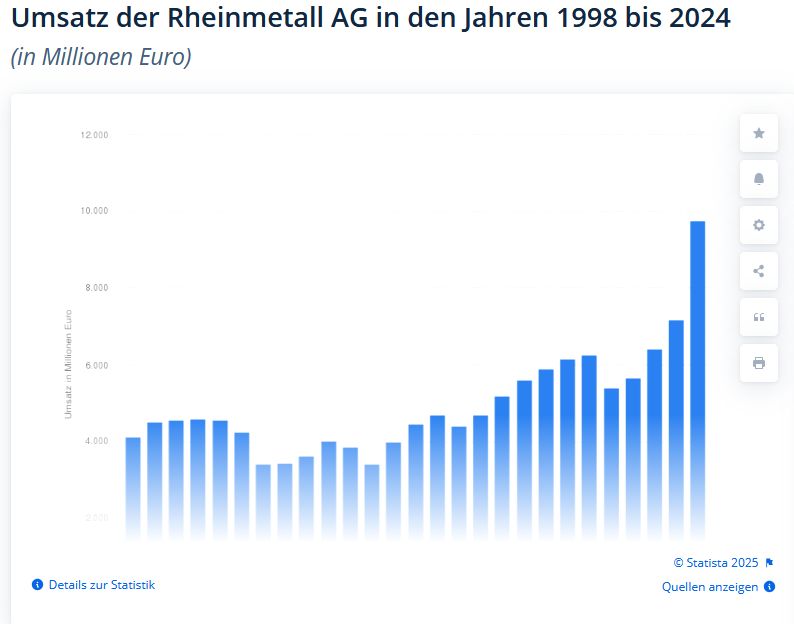

2024年,莱茵金属交出了一份令人瞩目的成绩单:根据公司自己提供的数据,营业额较上年增长了36%,高达97.51亿欧元;营业利润15亿欧元,同比增长61%。预计今年的增长率可达25%至30%。

公司的订单总额已攀升至550亿欧元,较战前翻了一番多。从坦克到火炮,从弹药到军用卡车,莱茵金属的产品线满足了现代战场的众多需求。

莱茵金属两年来的业绩飙升,可以说是地缘政治变局的直接体现。

莱茵金属1998年至2024年的营业额图表

订单像雪花一样飘来,政府也与军工企业签署了确保可持续性发展的框架协议,联邦议会和参议院已批准了大手笔资金储备等……这一切似乎都预示着德国军火企业的春天到来了。

为了应对眼下的“供不应求”局面,莱茵金属在加大投资、增建新厂的同时,也把眼光瞄准不景气的德国汽车行业,呼吁那里失业或面临失业的工人前来加盟。

资本市场对这一趋势做出了积极响应。自俄乌战争以来,莱茵金属的股价实现了惊人的十倍增长。这一涨幅不仅反映了投资者对公司前景的看好,更折射出整个欧洲正在进入一个新的军备竞赛时代。

当然,莱茵金属的成功并非孤立现象。它是欧洲,尤其是北约国家整体防务政策调整的缩影。

在战争阴影下,各国纷纷提高军费开支,为军工企业创造了巨大的市场空间。莱茵金属正是这一趋势的最大受益者之一。

值得注意的是,公司的业务重心正在发生明显的转移。目前,80%的收入来自军事领域,而其作为汽车零部件供应商的角色日渐式微。

这一转变不仅体现了公司的战略调整,也反映了整个工业界对地缘政治变化的回应。

德国人为何对军工企业颇有抵触?

俄乌战争给德国的军火工业带来了高光时刻。

可是,曾几何时,非军工企业的老板以及政府官员在公开场合连与莱茵金属CEO帕珀格(ArminPapperger)同框都躲之不及。

生产坦克变速箱和军舰推进系统的伦克公司(Renk)董事长维甘德(SusanneWiegand)也发现,政客们又开始乐于在坦克或飞机前拍照了。她说:“这在以往是不可能的。看来,军工业已摆脱了之前肮脏的形象。”

德国政界对军火商态度复杂。前排从左起:莱茵金属老板帕珀格,时任国防部长皮斯托里乌斯,时任总理朔尔茨。图像

那么,在过去相当长的时间里,军工企业和军火生意在德国为何如同色情或赌博业一样令人不齿呢?

说来这还与德国两次发动世界大战而又两次战败的历史密切相关。

二战中,德国的军工企业遭受重创。理由很简单,盟军认为它是支撑纳粹政权和军事扩张的主要栋梁,因此将其锁定为军事打击的主要目标。

战后,由于担心德国会死灰复燃,重新对邻国乃至世界构成威胁,战胜国对德国军工企业再次施以重手。同时,作为赔偿的一部分,很多军工器械都被拆装打包,运往战胜国(特别是苏联)。

这是二战在物质层面给德国军工带来的巨大损失。

但盟军很清楚,物质层面的损失并不能从根本上打垮德国人。毕竟,一战后的《凡尔赛和约》也对德国实施了严惩,但最后都被纳粹一一化解,并在二十年后卷土重来。

于是,从1945年7月开始直至1951年4月,四大战胜国在各自的占领区内实施了所谓“去纳粹化”(Entnazifizierung)措施,目的是从社会、文化、新闻、经济、司法、军事和政治领域清除纳粹影响。

换而言之,就是将原先的国家机器彻底砸烂重构,在公共行政部门将纳粹分子和军国主义分子清理出去,在意识形态方面对人进行“洗脑”。

这场历时差不多6年之久的“去纳粹化”运动,对德国社会以及人们的思想带来了巨大影响,德国官民对军工企业和军火商的负面看法也由此而生。

具体说,这个“负面印象”主要基于以下两个认知:

1)德国军火企业让纳粹政权“如虎添翼”,因此同样要对战争及其后果负责。也就是说,很多德国人在经过“洗脑”后也认为,德国的穷兵黩武以及后来的战败结局与军火企业有密不可分的关系;

2)德国军工企业从纳粹的战争机器和廉价的强迫劳动中获利。这些劳力中有相当部分是被关押的犹太人、战俘和掳来的外国平民,而且劳动和生活条件非常不人道。战后,这些企业虽然受到抑制和削弱,但许多公司负责人并未受到法律追究,也没有负罪感。

以德国著名军工企业“黑克勒&科赫”(Heckler&Koch)为例:

公司创办人黑克勒(EdmundHeckler)可以算是位“老军工”了。他从上世纪三十年代开始在以生产反坦克武器“铁拳”(Panzerfaust)而出名的雨果·施耐德股份公司(HugoSchneiderAG)工作;1940年后接管了该公司位于莱比锡附近一家分厂的管理工作;同年,他加入了纳粹党。

据历史学家们披露,来自奥斯维辛、布痕瓦尔德等集中营的1000多名囚犯,被带到他那里从事强迫劳动。他们经常受到折磨和虐待,有的甚至失去了生命。在战争的最后几天,包括黑克勒在内的公司负责人担心工人们会出来作证,揭露非人道待遇和非正常死亡情况,所以匆匆遣散了上千名强迫劳工,其中不乏妇女。

在战后的“去纳粹化”审查中,黑克勒由于没有担任过纳粹行政职务而被划为“五类分子”中的第四类——“追随者”(Mitläufer),即“只是名义上参与或支持纳粹统治的人,如缴纳党费、被动参加集会、履行普通义务等。

与前三种人(“主犯”、“重大责任者”和“较轻责任者”)相比,“追随者”受到的处罚不重,只是有一定的报告义务以及居住和职业限制,还有就是丧失被选举权,并要求向“战争赔偿基金”支付一定的罚款。

其实,黑克勒战后“幸免于难”,最关键的原因在于他与美方打交道时表现得“极其合作”。

战后,黑克勒成立了一家以生产缝纫机零件等民用产品为主的公司。1955年5月,西德加入北约,开始重新武装,黑克勒抓住这个机会,迅速从原先的毛瑟枪兵工厂招兵买马,为后来的“黑克勒&科赫”军工企业打下了基础。

鉴于上述历史和民众的厌战心理,德国政界对军工的态度不是疏远就是若即若离。据说,默克尔当年对军火生意也比较抵触。

2014年第一次乌克兰危机爆发后,时任德国副总理兼经济和能源部长加布里尔(SigmarGabriel)与联合政府中的基社盟主席泽霍费尔(HorstSeehofer),曾就“放宽还是审慎对待武器出口”问题发生过一场激烈的争论。

社民党籍的加布里尔明确表示,德国不应为了经济利益而过于草率地与外国做“与死亡有关的生意”(GeschäftmitdemTod)。

用户10xxx90

所以俄乌战争不能停[得瑟]

巧克力香蕉

德国变了!后面问题会很严重!

想要头像里的娃

想不明白,谓网友指教:援乌军火,政府用本国库银订货,等于纳税人的钱白给乌克兰了。怎么还乐得屁颠屁颠的?

醒着做梦 回复 04-05 12:54

送物资,总比自己上去打强,还有,俄罗斯的历史你可以看,就是扩张史,从一个莫斯科公国,变这么大,其它地方的土著,不是移民,就是死了,为了保护他的领土,他需要打下其它靠近的领土,

小豆子~

莱茵公司被美国监听偷窥,能有什么作为?