《彼得·考夫曼唯一公开演讲:如何真正习得芒格的多学科思维模型?》一文中,彼得·考夫曼讲述了应该如何建立并应用多学科思维模型。

那有没有非常详细、细致地讲述巴菲特和芒格如何应用这些思维模型进行投资的内容呢?有没有对应的投资案例?

在今天的文章中,自称巴菲特和芒格“效仿者”的帕伯莱就以多学科思维模型的角度,完整讲述了巴菲特和芒格投资可口可乐的逻辑。

如果读过《更富有、更睿智、更快乐》一书,那你一定对帕伯莱不陌生,这本书的第一章就是这个印度“效仿者”把100万美元变成10亿美元的故事。

帕伯莱从2004年开始就参与竞拍巴菲特的天价慈善午宴,2006年时,“共进午餐权”被段永平以62万美元抢走,段有型还带上一位年仅26岁的小伙,黄铮。2007年,帕伯莱斥资65万美元终于获得“共进午餐权”,在帕伯莱看来,依靠巴菲特和芒格的方法赚到了(当时)7000万美元身价,却支付了相当于2%~3%的学费是超值的。从此之后,他结识了巴菲特和芒格,并与芒格成为了好友。

好了,对于帕伯莱就介绍到这里,让我们进入正题。

本文为2016年5月24日,帕伯莱受邀担任加利福尼亚州尔湾分校PaulMerage商学院客座讲师的授课内容整理,原讲座时长超2小时(收录于帕伯莱个人油管账号),本文仅截取其详细讲述可口可乐投资案例的部分,对应时长65分钟,全文超1.6万字,所有数字小标均为投脑煎蛋添加。

一、价值投资者的特性

我从来没有做过类似的演讲,这次演讲与我以前的所有演讲有很大区别,所以谢谢你们来当我的小白鼠。

我一直觉得最好的学习方式是去教授他人,所以坦率来说,我准备这次演讲的动由是我想提升自己。并且在我准备这次演讲的过程中,也确实深刻感受到了教学相长。

这次演讲的受众可能是以下两类人:

第一类是那些想要走上投资职业生涯的人,想成为投资经理或者投资分析师;

另一类是自己做投资,即便你只是管理自己的储蓄,我想也能从中受益。

开始前,我要说的是:本次演讲大多数的内容是我“剽窃”来的,你们很快就会知道,我没有什么原创的想法。所以,我实质上是将彼得·考夫曼和查理·芒格的思想融合在一起,再加上一点巴菲特的内容。

彼得·考夫曼是《穷查理宝典》的作者,《穷查理宝典》当然是我最爱的书籍之一,考夫曼还是芒格非常要好的朋友。有一次,考夫曼与芒格发生了这样一场对话。

考夫曼:查理,你和巴菲特之所以如此成功是由3个因素造成的,你知道是哪3个吗?

芒格:不知道,请讲。

考夫曼:第一个原因是,你和巴菲特都愿意保持极端的耐心(Patient),对任何事都不急于求成。

第二个原因是,你们都非常果决(Decisive)。也就是当机会真正出现的时候,你们能够杀伐决断。

芒格曾对前两点做过比喻:这就好比一个拿着鱼叉的男人,他会愿意做好一切准备,然后拿着鱼叉一动不动地站在那里几个小时,耐心地等待一条肥美的三文鱼游过;而当一条肥美的三文鱼游来的时候,一击必中!

这就是极端的耐心加上果决的行动。

考夫曼:第三个因素:不从众。不在意自己与特立独行、与众不同。也就是说,对于符合自己逻辑的事情,他们并不在乎他人的眼光。

帕伯莱:那,我们要对考夫曼的话做一些解释。

当他说“耐心”的时候,他并不是在说这种耐心的等待是一种痛苦的煎熬,而应该怀着一种喜悦的心情。因此,这应该是你的一种与生俱来的品质,就如等待自己的画作油墨变干的喜悦之情。那么,如果你是一位很愿意等待画作干燥的人,投资职业会很适合你。

同样的道理也适用于“果决”,你不应该因果决的行动而让自己紧张得满头大汗。就像芒格所说,真正让我们变得富有的机会不会每天或每周来到。它们会不定时到来;而当它们到来且你能够识别它时,你应该倾尽全力、迅速作出行动。不应像有很多人那样:就算识别了机会,但却只下了2%的注。

第三点,关于“不从众”可能是人性中的难点,并且他们不会因逆着人群而感到压力。

投脑煎蛋:巴菲特同样不断地引用格雷厄姆的话:你正确与否与他人是否同意你的观点没有关系。一千个人同意你,不会让你的观点变得更正确;一千个人反对你不会让你的观点变得更错误。

而对于投脑煎蛋自己来说,我屡次打脸的是这段话的另一面:人群并非总是都是错误的。不应该为了与众不同而与众不同,这是我学到的更大的教训。

所以,你们每一个人都可以衡量一下自己,是否拥有这些特质,适合以巴菲特和芒格的方式进行投资。从某种程度来说,有些特质是与生俱来的,你很难将一个习惯高频交易的人转变为价值投资者。

二、他人口中的“无用思维”,被价值投资者奉为圭臬

接下去问题是:你要怎样作出投资决策?你如何辨别这是否是一个好的投资想法?

为了回答这个问题,我自己的做法是,从头到尾地学习巴菲特和芒格的一个投资案例——这个案例是可口可乐,我想要全面学习他们在这个案例中应用的思维模型。

在这个长达30年的投资案例中,他们从始至终都没有使用任何图表;也没有任何研究员和分析师帮助他们;我甚至觉得他们没有做太多的笔记。但他们对可口可乐的思考是非常深度的。

我认为,对于大多数投资决策而言,如果你无法通过心算得出必要的算术结果,这项投资应该被自动放弃。

所以,巴菲特和芒格在决定投资可口可乐时,从来没有应用现金流贴现模型;他们在脑中一定存在着某些数字,但他们从来没有/不需要将这些数字置于纸上。

真正重要的是,他们使用的几十个思维模型,而当几个思维模型重叠的时候,就出现了芒格所说的合奏效应(Lollapalooza),也就是1+1=11。

所以,这实际上是模型与模型之间的相互作用,最终导致了(巴菲特说的)顿悟时刻(“Aha!”moment,“Aha”是一个语气词,表示在经过长时间思考后终于得出答案的兴奋和舒畅)。

查理·芒格实际上还对一群人做过一次小范围的演讲,演讲中的一部分涉及到了他们如何思考可口可乐,但这群人并不喜欢这次演讲,还说它是无用的,下文还会讲到。

伯克希尔对可口可乐的投资发生在1988~1990年这3年间,当时他们耗资约13亿美元投资可口可乐股票。当时的13亿美元相当于伯克希尔约四分之一的净资产,所以这是一笔很大的投资,它占到了伯克希尔整个投资组合的四分之一,这是他们当时的决策。

并且,1990年,巴菲特的最后一笔买入价大概是在25倍市盈率。这显然不符合传统的价值投资标准。交易对价并不便宜,但他们在很多场合都说过这是一笔不需要思考的“无脑”投资;当然,他们到现在已经有大概30年没有对这个仓位有任何调整了。并且,我认为即便巴菲特和芒格都离开了,他们或者伯克希尔也不会再调整这笔投资。

那么,他们为什么会做出这样的投资决策?还有,他们做这个决策时,脑中的思维过程是怎么样?

芒格曾说:如果他们未曾投资喜诗糖果,他们也永远不会投资可口可乐。

三、从喜诗糖果开讲

1972年,他们以2500万美元买下了喜诗糖果。

但这笔交易差点没有达成,因为喜诗家族的要价是3000万美元,而巴菲特对2500万美元的价格就已经非常犹豫不决了,他觉得2500万美元已经很昂贵了。

他觉得2500万美元贵,是因为当时喜诗糖果产生的自由现金流是200万美元,它的账面净资产是800万美元,因此他们支付了超过3倍的净资产去买下喜诗。

所以,当喜诗家族开价3000万美元的时候,

巴菲特的回答是:2500万零1美分,我就会起身离开。

当然,结果是,他俩后来非常感激喜诗家族同意了2500万美元的价格、喜诗家族没有起身离开。

12年之后的1984年,喜诗糖果的年利润是1300万美元,净资产从800万美元上升到了2000万美元。而喜诗糖果的销售量在这12年中,仅以平均每年2%的速率上升。

自他们买下喜诗糖果,直至今日,喜诗糖果的销售量在这44~45年的时间内仅以每年2%的速度增长。但它净利润的增幅却实现了指数级增长,远远高于它的销售量。由于喜诗糖果现在相当于是一个私有化企业,不再公布具体数字,但我估计它现在的年净利润水平应该在7000万~1亿美元,甚至可能远高于这个数字。

从1972年到现在,加州的GDP增速大概在年化5%~6%。因此喜诗糖果的销量增速比加州的GDP增速还低。并且事实上,它2%的销量增速与它的店面总面积增速是保持一致的。

投脑煎蛋:如果以销售多少重量去衡量坪效、而非金额,喜诗的坪/经营效率甚至在几十年中没有任何提升。

巴菲特和芒格说,从喜诗糖果喷涌而出的现金江水,灌溉了无数伯克希尔其他的业务。所以,如果你今天再去问他们:喜诗值多少钱。他们可能都给不出答案,但这个答案可能会是数百亿美元;因为喜诗滋养了其他众多业务,这个数字会非常夸张。

芒格说:我们勉强足够聪明在1972年作出了买下喜诗的决定,勉强足够聪明。因为如果喜诗家族不同意我们愚蠢的2500万美元出价,我们就会放弃这个交易。

然而,如果你回溯整个历史,以马后炮的角度去看:他们即使是花了1亿美元去买下喜诗,这个价格也会是非常低廉的。

喜诗是一个极其优异的公司。

巴菲特在买下喜诗后,挽留了原来的管理层,他让查克·哈金斯(ChuckHuggins)继续担任CEO。而巴菲特唯一对喜诗管理层做出的贡献是:在每年的1月1日,我会寄给管理层新的喜诗糖果定价单。

也就是说,巴菲特控制了喜诗糖果的定价权,喜诗的花生脆、软糖都是由巴菲特定价的。每年年初,他会看着价目表,然后说:既然通胀是3%的话,我们就涨价12%好了……

年复一年之后,他们发现,他们可以以远高于通胀的费率涨价,但对喜诗的销量不会造成任何负面影响,销量的增速始终都是那么一点。

四、可口可乐vs.喜诗糖果

同时,他们还通过喜诗糖果发现了其他事情,这些事情大大增加了巴菲特和芒格对品牌和品牌力的理解。而品牌和品牌力在投资可口可乐的案例中有着非常基础的作用。

喜诗糖果是加州特有的现象级产品。如果我在哥伦比亚大学聊喜诗糖果,台下的人都会像看待一个火星人一样看着我,因为除了一小部分去过奥马哈(伯克希尔股东大会)的人听说过喜诗外,其他人都从来没听说过这个品牌。

喜诗糖果管理层自己、以及巴菲特和芒格也不断地敦促过喜诗糖果的管理层尝试区域外扩张,但每次他们尝试区域外扩张,结果总是给他们当面一棒。

他们试过在芝加哥展店,没有成功;他们试过在很多其他地区展店,结果都不尽如人意。只有在加州缓慢地进行展店,取得了成功。

因此,他们发现的是,喜诗的品牌在加州有特别的价值,并且加州的居民会愿意为它支付品牌溢价。但喜诗的这种品牌力无法存在于其他地区。

当可口可乐的投资想法被推上台面时,他们立刻意识到可口可乐与喜诗存在一系列不同点。

1.跨地域扩张

首当其冲的一点,可口可乐的品牌力在跨地域方面表现得非常好。他们很清楚地看到了这一点。

对于喜诗糖果来说,即便他们想在邻州扩张都非常困难;而可口可乐却能在世界范围内扩张。时至今日,世界上只有两个国家买不到可口可乐,一个是朝鲜,一个是古巴。

而他们意识到的是,即便在这两个没有可口可乐的国家,只要明天可口可乐进军了这两个市场,可口可乐就能以极高的普及速度在这两个市场扩张。可口可乐的品牌即便是对于从没喝过可乐、从没看过可乐广告的人来说都具有非同寻常的意义。因为可口可乐的品牌被根植在太多的流行文化、电影等内容中。

总而言之,他们发现,与喜诗不同的是,可口可乐能够很好地跨地域扩张。

事实上,巴菲特很仔细地研究过“喜诗跨地域扩张的难点”。因为他很希望喜诗糖果能够遍布全球,他非常希望喜诗能够成为一家国际企业。但即便穷尽这两位天才的所有脑细胞,却都无法完成这个目标。

而可口可乐,却是一家天生的全球性企业。

2.个体消费量瓶颈

第二点,他们发现喜诗和可口可乐的不同点在于:喜诗的个人消费量是有限的。

你们知道,巴菲特从小开始就每天喝5罐可口;但一个人对喜诗软糖的消费量是有限的。也就是说,你吃的喜诗软糖越多,你未来的消费能力/意愿就越低;而对于可乐来说,因为缺少饮后余味(thelackofaftertaste),可乐的个人消费量可以大幅高于糖果。事实上,一个人基本可以每天饮用5~6罐可口直至寿终正寝,而并不会出现太多厌倦乏味的感觉。

总之,他们发现的第二点是,由于可乐没有饮后余味,个人对于可乐的消费量可以远高于糖果;并且从某种程度上来说,实际上这种现象是跨品类的。

比如如果你天天吃麦当劳,消费者对它出现厌倦感的时点要远快于天天喝可口会出现的厌倦感。

所以,他们识别出,可乐这个特定产品与其他产品的细微差别在于:余味并不会对消费者的复购行为造成任何影响。

3.商业模式

第三点,喜诗和可口可乐的不同点在于:喜诗需要实体零售店,它需要展店并支付包括租金在内的各种成本;而可口可乐可以在任何地方售卖而不需要支付租金。因此,这就导致了可乐实际上是一种轻资产模式。

喜诗糖果在1984年的资本回报率是:1300万美元净利润对上2000万美元投资资本,65%的资本回报率是非常高的回报。而可口可乐甚至比这个数字还高。

五、与阅读70年年报相关的思维模型

有一部分思维模型,与巴菲特和芒格对于可口可乐历史的研究相关。

巴菲特和芒格喜欢研究企业的整个发展历史,所以他们读了可口可乐从上市开始的每一年的年报,也就是从1919年开始的每一年年报。

1.长坡

他们发现从1919年到1987年,可口可乐每一年的单位销量都比前一年高,没有一年例外。无论是大萧条年代、二次世界大战、朝鲜战争、七十年代经济停滞,任何事情都无法阻挡可口可乐销量的增长、没有一年例外。

他们从可口可乐的发展史中发现的另一件事是,可口可乐发源于乔治亚州,后来只在美国南部扩张,之后又扩张到全美,接着再是加拿大;而二战将可口可乐跟随美军带到了全球。

因此,他们看到了可乐打开一个又一个新的市场,以及在开拓新市场后可口可乐惊人的表现。这都是他们通过阅读年报,看到的情况。他们得出的结论是:这个“坡道”会非常长。

他们对于这个“长坡”是如何理解的呢?

人类需要摄入水来生存,人每天的需要64盎司的水。

而人类更喜欢摄入有味道的水,而不是没有味道的水;那在64盎司每天摄入量中,至少有一部分,人类更喜欢以调味水的形式摄入,而非凉白开。

实际上,巴菲特的女儿说,她从没见过一次巴菲特喝凉白开或矿泉水,一次都没有。她说,巴菲特每天喝40盎司可乐,她不知道另外24盎司水以哪种方式摄入,但凉白开从不是他的选择。

他们的测算是:最终,人类每天摄入64盎司水中的一半会以调味水的形式摄入,而可口可乐能占到调味水比重的一半,也就是总摄入量的25%,16盎司。而16盎司相当于每人每天2罐可乐的消费量(8盎司约等于240毫升)。

他们按照单位数量(每罐可乐的容积)、人均消费量、人口数量,算出了“坡道”的长度,因而得出了“坡道很长”的结论。

(并且,可口可乐公司还拥有其他“分销引擎”,我指的是美汁源Minutemaid、魔爪Monster等等其他品牌。)

世界人口仍在增长,也就意味着可乐消费量会增长。

当时在那些人均GDP很低的国家,GDP会快速增长,比如墨西哥这些年来的可乐消费增速是全球最高的,高于美国;而现在仍有国家人均GDP只有墨西哥的百分之一。

2.厚雪

所以,可乐进入一个个新市场后,它会随着人均消费量、人均GDP的增长而增长。这是他们通过阅读年报得到的第二个结论。

3.锚定偏差

再然后,巴菲特读到了一篇1938年《财富》杂志的文章。

这篇文章中说:可口可乐是一家非常优秀的公司,1919年上市之后,它从每股40美元,涨到了复权每股3300美元,但现在这个势头结束了。

巴菲特就说:这个趋势没有结束。因为,如果你在1938年花40美元买入可口可乐股票,到了1993年它会变成25000美元。也就是说,你可以错过前20年,然而还能占据很长的雪坡。

所以这实际体现了他们的另一个思维模型——他们没有锚定偏差。

对于这一点,是我自己特别需要自省的地方。也就是说,人类总是喜欢依照过去来推断将来,很多人喜欢看过去的走势图来决定投资决策。但实际上过去的记录并不会对将来有任何影响,你应该做的是关注未来的表现。

所以,他们不会因为这家公司成立于1884年,而我们是在100年之后押注了自己的四分之一净资产,认为我们已经错过了100年。他们不会因此做出有偏见的投资决策,这不是他们的思维模式。

4.抵御极端风险

然后,他们还发现了其他问题:可口可乐的业务几乎可以抵御任何灾难。它的业务不受货币増贬值影响、不受小行星撞击影响、不受热核战争影响、不受无政府状态影响,它基本上不受任何毁灭性事件影响。

举个例子来说,如果哪天小行星撞击地球了,导致全球70亿人口中的65亿不幸遇难。只要可口可乐的商标和配方还在,它很有可能可以重新生产可乐、很可能重新开张营业。

但在相同情况下,很可能其他绝大多数企业都无法做到这一点。

另外从货币増贬值的角度,巴菲特的观点是:人们会愿意以2分钟的工作时长,去换取1罐可乐。也就是说,劳动力与可乐的交换价值,与货币无关。

5.私密器官、习惯性动物

另一点是,我们的嘴巴是一个非常私密的地方,人类的身体结构中有几处器官非常敏感,嘴是其中之一。

因此,我们对放入嘴里的东西也会非常敏感。结果就是:只要你以前喝过可乐,下次购买时,即便你在另一个国家,你也不会有丝毫犹豫。

但如果你拿起的是另一个不知名品牌的饮料,你总会犹豫。这就像你吃箭牌口香糖一样,然后另一个人给你一个什么“格鲁特牌”口香糖,你很可能会拒绝。

投脑煎蛋:如果我没记错的话,巴菲特的原话就是在说箭牌口香糖而非可乐。

由于你的嘴巴是一个非常敏感、私密的地方,你不会因为廉价而去尝试不知名的品牌。他们的思考是:由于人类是习惯性动物,一旦习惯养成,你就很难转变去习惯另一种饮料,对于如此私密的口腔而言更是如此。

另一个关于人类习惯的问题在于,比如男性刮胡子的时候每次都是从同一半边脸开始刮,我们会有各种各样的习惯,并且一旦养成这种习惯就难以改变。

六、可口可乐的两种商业模式

讲到这里,我先要说一句,我可能已经涉及了20~30个思维模型,但几乎没有提及过数字。而现在我会开始提供一些数字,但所有这些数据都不需要依靠Excel表格去统计和理解。

可口可乐的商业模型是,可口可乐公司生产浓缩糖浆,他们将可乐糖浆卖给遍布全球的瓶装厂,瓶装厂负责生产瓶装和罐装的可乐。可口可乐公司还将浓缩糖浆卖给麦当劳、汉堡王这样的饮料机运营商。所以这里存在两个商业模式:瓶装商和餐饮店。

1.瓶装商模式

在瓶装商的模式下,可口可乐公司不对每瓶可乐进行定价,每瓶可乐的定价是由瓶装商决定的。可口可乐公司做的是,他们对可乐糖浆定价。他们的定价方式和巴菲特对喜诗糖果的做法一样,每年的1月1日对可乐糖浆涨价,没有一年间断过,100年来都是如此。

简单来说,如果开市客一罐12盎司(约350毫升)的可乐售价是25美分。可口可乐公司大概会因浓缩糖浆而分得25美分中的6~7美分,另外的大概18美分由零售商和瓶装厂瓜分,因此瓶装厂会得到很大一部分营收;但是,瓶装厂需要承担很大部分的资本开支。

因为他们需要搭建工厂、购买卡车、雇佣司机、建立分销渠道等等等等。而可口可乐公司只需要在全球部署少数几个生产浓缩糖浆的工厂就行了。

在巴菲特和芒格投资可口可乐的时候,可口可乐公司的员工人数为1.7万人,而所有瓶装厂的员工总人数大约在50万人。

所有的资本开支都归于瓶装厂,这就像全身肌肉没有一丝赘肉的喜诗糖果,因为不需要任何零售。

这也让我想起了15年前,我拜访微软的经历。

那时,微软将windows系统卖给电脑生产商,比如戴尔,然后戴尔在卖给消费者电脑时会安装好操作系统。

当时,我问一位微软的工程师:你们是不是将安装光盘卖给戴尔,然后消费者可以通过光盘安装操作系统。

而他说:不是的,光盘也是由电脑品牌提供的,他们只给戴尔一张母盘,其他所有的东西都是他们的成本。

微软甚至不愿意在光盘上多花任何成本,把这份成本都转嫁给PC生产商。

从这种角度来说,微软的业务比可口可乐还好,可口可乐至少还要自己生产浓缩糖浆。微软只向你提供一次代码,向你收入代码费,这也是为什么这个业务模式如此美妙,以及为什么盖茨先生是这个世界最富有的人。

所以,当时我和这个工程师的对话实际非常搞笑,当我提出这个问题后,他就像看着一个傻缺一样看着我:什么叫卖给他们光盘?不,我们只卖给他们代码,而且后来我们可以网络传输之后,我们甚至连一份母盘都不给他们,只通过网络把代码传给他们而已。

所以,可口可乐的案例虽然已经很夸张了,但还是比不上微软的模式。

当然,一开始他们卖的浓缩糖浆里面还有糖,后来他们说,我们为什么要大量运输这种重的货物,所以后来他们就直接告诉瓶装厂应该添加多少比例的甜味剂和水。所以他们实际上在原来的模型上更进了一步。

所以一罐可乐的售价是25美分,可口可乐公司得到其中的7美分左右,它对应的成本几乎为零,它们卖的是糖水,它们甚至还不愿意承担糖/甜味剂的成本。然后,他们将收入的10%用于营销广告。减去所有的开支后,大约(7美分的)30%就是税前利润。

这就是他们在瓶装厂模式下的经济模型。

2.饮料机模式

而在饮料机的餐饮模型下,甚至更加令人兴奋。当你走进这类快餐店,点一杯可乐的时候,餐饮店的要价可不是25美分。他们的要价是数美元不等,我不知道可口可乐每12盎司收取多少钱,可能是15美分。

所以在这两种模型下,每一个参与方都非常开心,都很赚钱。

但瓶装商承担绝大部分的资本开支。八十年代中期,瓶装商每年的资本开支大约在13亿美元,而可口可乐的资本开支大概是1600万美元,大约只占瓶装商资本开支的12%。因此,大部分的商业价值都归可口可乐公司所有。

七、既能野蛮生长,又能抵御竞争

巴菲特对研究可口可乐在全球的推广极感兴趣。

众所周知,维珍集团的理查德·布兰森曾推出过维珍可乐,(沃尔玛、山姆会员店创始人山姆沃顿)也推出过山姆精选可乐,还有很多自有品牌的可乐(开市客的前身FedMart也推出过FM可乐)。

巴菲特和芒格都研究过所有这些品牌的可乐,他们的一个基本观点是,这些品牌都没有对消费者产生吸引力。

为什么这些可乐没有吸引力?

第一点,就在于口腔是一个很私人的部位。因此,即便你很喜欢山姆·沃顿,你也会对买下山姆精选牌可乐犹豫不决。

第二点在于,它们的经济账算不过来,他们没有办法在可口可乐的基础上进一步削减成本。

一罐可口可乐之所以能卖到25美分的低价是因为覆盖全球的规模经济。可口可乐的规模经济让它在巨量采购所有的原材料,包括制作易拉罐的原材料铝。

所以,就算沃尔玛能够做到与可口可乐相同的成本,沃尔玛都赚不到钱。每罐可口可乐的售价是25美分,其中可口可乐公司的净利润大概在2美分左右,瓶装商分得另外2美分左右。也就是说,我们就算它沃尔玛能够将成本做到21美分/罐,它的售价定在21美分的话,它根本赚不到钱。那如果沃顿精选可乐的售价不比可口可乐更低(也卖25美分的话),哪个消费者会放下可口可乐而转向沃顿可乐?

结论就是所有这些自有品牌的可乐都无法打入这个市场,仅仅就因为经济学账算不过来。

八、计算可口可乐的品牌价值

所以上述这些都是他们通过阅读历年可口可乐年报得出的结论。而接下来我们要讲的一系列思维模型,都是关于品牌力的。

现在,可口可乐公司的市值约为1900亿美元,我想它的估值是在17倍左右市盈率,年税后净利在120亿~130亿美元水平。而可口可乐公司每年品牌营销开支总是控制在低于10%。

当你看到一罐可口可乐时,这个可口可乐易拉罐实际就是品牌营销。谁为这个包装买单?瓶装商。这是可口可乐(营业利润)10%营销费用的一部分吗?不是,费用完全由瓶装商买单。那些大红色印有可口可乐商标的卡车?完全由瓶装商买单。所有这些包装、易拉罐、卡车、饮料机等等,都在持续地为可口可乐公司进行品牌营销,但可口可乐公司为此不承担一毛钱费用。

巴菲特投资可口可乐的时候,可口可乐的年营销费用略低于10亿美元;但巴菲特说:如果你给我1000亿美元,让我干掉可口可乐的市场领先地位,我会把1000亿美元还给你。这不可能做到。

那么,按照当时年营销开支低于10亿美元,在之前的营销费用一定低于这个数,营销投入持续百年……(你可以对可口可乐的总营销投入有个大致的概念。)

品牌营销的特点在于,可口可乐当年在营销上的花费所产生的价值,并不只在当年产生价值。

比如2016年可口可乐公司在营销上的开支所产生的品牌价值,并不会在2016年结束了。品牌营销的残余效应(residualeffects)可以持续50年。所以,对于一个连续100年进行品牌营销投入的企业来说,它的品牌会越来越受欢迎。

另一个与此相关的思维模型是,红色和黄色是人类视觉的基础颜色;相较于其他所有颜色,我们的眼睛更容易被红色和黄色吸引。麦(jin)当(gong)劳(men)的Logo也是红黄两色的经典案例,富国银行同样如此。

在我看来,这些使用红黄基本色作为商标的企业,相对于不使用基本色的企业会具有更长期的品牌效应。

总而言之,当巴菲特说“给我1000亿都无法干掉可口可乐领先地位”时,他实际在说的是:

1.因为上述的种种原因,可口可乐的品牌经过超百年的营销能够更深地印刻在我们的脑中,并且它通过百年积累起来的集聚效应(CumulativeEffects)使得它的品牌价值超过了它在百年中的营销开支。远远超过。

2.既然1000亿都没办法干掉它的领先地位,而可口可乐公司当时的市值只有150亿美元的话,他们实际通过投资可口可乐获得了巨大的价值。

八、可口可乐的品牌营销/分销渠道

再接下来,我终于要打开ppt了。这是一些印度餐馆的图片。

例如这家叫PrakashDhaba的餐厅实际位于一些偏远地方、远离市区,我自己都不知道在哪。但你可以看到到处都是可口可乐的Logo。

之所以会出现这种情况,是因为瓶装商会与这些餐厅老板打交道。

瓶装商会问他们:你需要免费的粉刷服务吗?免费的装修?免费的桌子?

餐厅老板当然会说:求之不得。

所以你看到连这些桌椅都是红色的,只有中间那张是木质桌椅,我猜只有那张桌子是老板自己的,呵呵呵……

并且,瓶装商还会问你需不需要制造招牌,所以你才看到图片上只有一个角落印着餐厅的名字,其他地方都是可口可乐的商标。

最搞笑的事情在于:餐厅老板喜欢这样的结果。因为这会让顾客更加信任他,他有了一个被大众信任的品牌做背书。那就会让顾客认为,这家餐厅再差也不会差到哪里去。

这就是芒格所说的:受简单联想影响的倾向(AssociationTendency)。

这里真实发生的情况是,可口可乐公司会给瓶装商一些配套资金,让瓶装商把整个村落刷成红色。

你在中国的乡村、印度的乡村都能看到这种情况,可口可乐在偏远乡村的渗透程度极深。也就意味着它的分销能力极强。

由此看出,尽管可口可乐只在营销上花费了10%的营业利润,它的影响是非常深远的。

有一次我与一位可口可乐的内部员工交谈,他的工作是与FIFA世界杯打交道。(他告诉我)可口可乐公司的营销策略是,可口可乐希望出现在所有让人快乐的地方:世界杯、奥运会、迪士尼、麦当劳……只要是让人开心的地方,可口可乐都希望出现,这就是它触发简单联想倾向的方式。然后它这么干了100年,深深印刻在我们的大脑中。

投脑煎蛋:1996年伯克希尔股东大会上,巴菲特也谈及了可口可乐与快乐的简单联想,并指出迪士尼本身在这一点上与可口可乐非常相似。

九、可口可乐的管理层

接着,我们要讨论的是可口可乐的管理层。

可口可乐公司拥有极佳的商业模型,它所产生的现金流如喷泉一般。因此如果我们回看可口可乐公司的整个历史,整体来说,管理层是非常糟糕的;原因在于,即便管理层的决策很愚蠢,从财务数据来看还是会表现得非常好。

结果就是,历史上这些愚蠢的管理层买下了很多乱七八糟的东西,比如泰国的海虾养殖场。但几乎所有他们收购的东西都远比不上可乐业务。

到了1981年,两个人登上了可口可乐的历史舞台。古巴人罗伯特·郭思达(RobertoGoizueta,其实在《可口可乐传》出版之前大部分中文都翻译为罗伯特·戈伊苏埃塔,那为了方便记忆,我们还是以更像中文名的方式称呼他为郭思达)就任CEO,唐·基奥(DonKeough)就任总裁。可口可乐历史上也出现一些比较杰出的领导者,但郭思达仍然与众不同。他非常擅长市场和品牌营销,对可口可乐的营销模型理解非常深刻;而同时他又很擅长企业金融,对配置公司资本理解也非常深刻。一个人同时理解数字和品牌是很难得的。

唐·基奥则是一个非常优秀的运营人才。

投脑煎蛋:别忘了唐·基奥也是巴菲特的邻居。

在这两个人上台之后,他们开始抛售所有与饮料不相关的业务。他们唯一的一次收购,是在1981年买下派拉蒙影业(ParamountPictures),接着几年之后,他们甚至觉得派拉蒙影业也不是什么好生意,他们在1987还是1988年把派拉蒙也卖了。

投脑煎蛋:emmm……首先,这里帕伯莱肯定是说错了,派拉蒙是《教父》的制作商,完全是另外一个故事了。伯克希尔在2021年投资了派拉蒙,但帕伯莱做这次讲座还是在2016年。

1982年中,可口可乐买下的是哥伦比亚影业而不是派拉蒙,然后在1987年底卖掉了;但是呢1987年在卖掉哥伦比亚之前,可口可乐公司实际还出资3000万美元投资了一个新的影业公司名叫“城堡石”。

而且实际上整个八十年代可口可乐在娱乐传媒上的投资是很多很重的、还专门成立了影视娱乐公司,并不像帕伯莱说得那么简单;但原因很可能就是帕伯莱说的,郭思达认为娱乐传媒既符合可口可乐“快乐”简单联想的理念,又是直接的品牌营销。

另外,可口可乐对于哥伦比亚影业的投资,以及其他影业公司的投资,还与下面这段有关。

所以,巴菲特看到了在这7年中这两位杰出管理人的表现,现在掌管可口可乐的是真正的资本配置者:他们抛弃了差业务,进行了激进地股票回购,还大笔地派发分红。据我所知,可口可乐是唯一一家连续50年,我想到现在已经不止50年了,每年提高现金分红的公司。可能还有其他公司长期保持了固定的分红,但它是唯一一家每年都提高分红的公司。

投脑煎蛋:可口可乐公司在1990年度的分红即使是以绝对数来看都是下降的,所以这里要打个问号。当然,当你翻开可口可乐公司的历史分红数据,你确实也会看到这个每股分红金额相当相当稳定,而且是季度分红。

需要补充一点的是,可口可乐公司这段时间一系列的资本操作实际出自CFO道格拉斯·艾弗斯特之手,当然,他是由郭思达任命的,而且郭思达非常信任他,并且此后还钦点艾弗斯特作为自己的接班人。

但是,艾弗斯特这段时间的策略就是通过增加负债来降低公司整体税率,以及降低股息支出比率,从而让可口可乐公司能够积累起可以用于投资和扩张的闲置资金。

那按照《可口可乐传》的说法,1984年,可口可乐创立百年时积累的闲置资金为15亿美元,郭思达用这笔钱在世界范围内进行了营销渗透,参照帕伯莱印度餐饮店照片对应的内容。但同时,通过投脑煎蛋给出的数字和资料,你也可以看到可口可乐在娱乐传媒方面的投资手笔也不小,更重要的是他们卖出了哥伦比亚后也没有停止。

所以呢,帕伯莱这段大方向是对的,但也绝对比他说的要复杂得多——它这段时间的分红和回购策略并非只站在回报股东的角度考量,它对影业的投资也不是觉得回报率不及可口可乐本身业务就结束了。

这两点的因果关系,可能并非如帕伯莱所说。

当然,戈伊苏埃塔自己持有可口可乐2.5%的股权,他自己的经济利益也是促使他这么做的原因。

不管怎样,巴菲特和芒格看到的是,这家公司终于由优秀的管理层掌舵。

十、大众对含糖饮料的误区

接下去,我知道你们中的很多人对糖分(对健康的影响)持怀疑态度。很多人之所以不喝可口可乐是因为它含糖。

在今年(2016年)的股东大会上,他们还回答了这个问题。

巴菲特说,他已经86岁了,他从6岁开始每天喝6罐可乐,他以此反驳与可乐含糖量相关的问题。然后他说,他希望他有一个孪生兄弟,这个孪生兄弟一生都吃西兰花、喝凉白开;他想要看看到了86岁的时候,他和他的孪生兄弟哪一个更健康。

当然,他是以一种开玩笑的方式说的,但芒格在他的基础上更进一步说:在讨论一样商品的缺点时,忽略这样商品的优点,是很愚蠢的做法。

作为人类,我们必须意识到的是:确实,过量摄入糖分会对我们的健康造成负面影响;但在有些时候喝一罐可口可以让我们愉悦身心。而这种愉悦感很难量化。这其实是巴菲特引出他“孪生兄弟”例子的原因。我认为,科学在解释愉悦和放松(对应焦虑)的心情对健康的影响时,存在盲点。

无节制地摄入糖分当然会导致健康问题,但你也可以像尤赛因博尔特那样一天喝两罐可乐,然后活得很好。

因此,巴菲特和芒格不觉得糖分对可口可乐有很大的负面影响。

而且,可口可乐公司旗下现在有超过100个品牌。其中很多品牌有不含糖饮料,这其中也包括了可乐。所以,当你去PPT上的这些餐厅时,它们不止提供可乐,它们通过同一分销渠道提供可乐、DASANI、美汁源等等等等。

并且,其实可口可乐做过一些错误的决策,其中一个就是他们本来希望可口可乐这个品牌下只有含糖可乐这一种商品,他们把无糖可乐分给了一个叫“TAB”的品牌;当然最后,他们同意将无糖可乐放在可口可乐品牌下,并且获得了成功。(也就是说,可口可乐的品牌力也并不等同于含糖可乐。)

十一、人类误判心理学

(以下内容更像是投脑煎蛋按照帕伯莱演讲所做的芒格演讲稿摘要,而非完全按照帕伯莱的演讲内容;但有很多内容是帕伯莱补充的。)

最后,我们终于要讲格洛茨的故事了。

你们应该看过这个故事,在《穷查理宝典》十一讲的第四讲《关于现实思维的现实思考?》,芒格其实是在一群希望被匿名的人面前做的小范围演讲,然后这帮人觉得这个演讲没有价值……所以,你们会看到《穷查理宝典》的这篇演讲稿下面没有记录演讲地点和受众。

格洛茨的故事实际是在讲:如何在从1884年到2034年的150年时间里,依靠200万美元的投入,创建一家市值2万亿美元的企业。

到2034年,世界人口会达到80亿,每个人每天要喝64盎司水,其中一半是调味饮料,如果可乐消费量占到调味饮料的一半,就能卖出29200亿份8盎司罐装可乐。那么,随着生产成本的降低和通胀效应,每份赚4每分是很简单的事。把这两个数字相乘就得到了1170亿美元,对应不到20倍市盈率,就变成了2万亿美元市值。

那么,为了达到这些目标我们还要做些什么?

首先,你肯定不能叫格洛茨调味糖水,你应该给这个饮料取个好听迷人的名字——可口可乐。并且要对这个名字进行大量的营销。

其次,在1884年茶、咖啡以及柠檬水已经非常普及了;我们很快决定在饮料中加入糖和咖啡因,因为人们很喜欢它们。不仅如此,我们还要把它的颜色调成红酒的颜色让它看起来更高档,还在其中注入二氧化碳让它更像香槟,通过所有的方法取得合奏效应。

然后,我们要在冷饮和热饮(如咖啡和茶)之间做抉择。因为冷饮的消费量远高于热饮,并且当你身处热带的时候,你对冷饮的需求几乎可以是没有上限的。所以他说,无脑选冷饮就对了。

再然后,我们要用一些“人类误判心理学”的思维模型愚弄人们的大脑。

第一个就是简单联想倾向。

他们把可乐放在开心的场景中,因为当人们总是在愉悦的时候看到可乐,他们就将开心与可乐联系了起来,产生了简单联想反应。

这时,我终于可以播放我的下一张ppt了,这是我最喜欢的ppt。

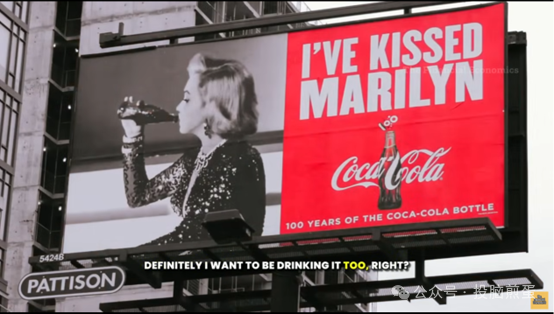

我与梦露接过吻

这里的简单联想倾向是:如果玛丽莲梦露喜欢喝可口可乐,那我也会喜欢喝可口可乐,不是吗?

所以,可口可乐的简单联想倾向还与名人关联,在印度可口可乐也会请宝莱坞的演员代言。

第二个人类误判心理就是,社会认同倾向。

也就是芒格在格洛茨演讲里所说的有样学样(Monkeysee,Monkeydo)。我们看到别人喝可乐,我们自己也会想要喝可乐。

投脑煎蛋:赶紧开罐可乐压压惊。

在芒格提及了我们应该同时开辟瓶装和饮料机业务模式之后,他说,我们应该将可口可乐的配方打造成商业机密的概念,并对这个“机密”精心包装并大肆宣扬。就像你们听说过的,这个配方写在一张纸上,存放于哪个银行的保险柜里blablabla;然后全世界只有两个人的脑中存有这张配方,这两个人还从不同时乘坐同一架航班blablabla。

但坦白来说,这个“机密”实际毫无意义。因为芒格自己在演讲中也说,随着食品科学的进步,竞争对手可以很容易地接近完美复刻可口可乐;但当他们能够复刻可口可乐的时候,可口可乐公司已经形成了品牌力和其他东西,保持极大的竞争优势。

并且芒格说,随着食品科学的进步,食品科学家去研究我们的产品、复刻我们的商品的同时,实际上也可能会对可口可乐有利,因为这可能会有助于我们降低甜味剂的成本。你们知道,现在美国的可口可乐使用的甜味剂不是蔗糖,而是果糖,而果糖的成本更便宜。并且,随着食品科学的进步,他们实际上提高了整个浓缩糖浆的生产/成本效率。

最后,芒格运用了雅各比的逆向思维模型,说明我们“不应该做什么”。

第一件事是,要对“可乐”的名字和品牌进行保护,“可口Coca”“可乐Cola”的名称由两个部分组成,避免丧失一半的品名,防止另一种“可乐”的出现,因此要对所有带有“可乐”名字的商品进行诉讼,迫使他们出局。看过《可口可乐传》的读者会知道可口可乐在很长一段时间内、在各个国家进行了大规模诉讼。

第二,我们应该孜孜以求地追求产品质量、标准化程度以及合理的定价,在无害的基础上给人们带来愉悦的感受。通过这种方式应避免因嫉妒带来的负面效应。

第三,招牌式的口味风靡整个新市场后,应当避免对口味作为突然性或重大的调整;就算改良后的口味确实比原来的口感更好。

这引到了我要补充的“百事挑战”活动。

在七十年代中期,百事遭遇严重危机,百事知道人们对可口可乐的偏爱是百事无法企及的,销售量是2:1。并且百事知道这是因为品牌力的原因,比如,如果汉堡王不卖可口可乐而转卖百事,人们会觉得是汉堡王变差了。而为此,百事只能通过降价销售来保持尽力保持的自己市场份额。

约翰·斯卡利(JohnSculley)做了什么?

Hmm,你们现在听到约翰·斯卡利的名字可能首先想到的是:他赶走了史蒂夫·乔布斯。但在他去到苹果之前,他是百事的市场营销总监CMO。

投脑煎蛋:正是乔布斯在挖走斯卡利的时候,说出了那句名言:你是想卖一辈子糖水,还是跟着我们改变世界?!

他是个天才,他要如何干掉可口可乐?他的结论是:我们的品牌不如对方。

那他就要想办法把可口可乐的品牌抹掉,发起了著名的盲品活动,就是百事可乐的营销活动“百事挑战”(PepsiChallenge)。

而因为百事更甜,它的口感也会更好,所以百事在盲品中获胜了。通过这次活动,百事开始挤占可口可乐的市场份额,可口可乐反而遭遇了困境。

这就让郭思达和唐·基奥着急了,他们的结论是:我们的产品不如对方。

那他们的做法就是研发一种新可乐。新可乐更甜,口感比百事更好,但却引发了可口可乐的“世纪危机”。郭思达于1985年4月19日召开了“灾难性”的新闻发布会,宣布更新可口配方,这距离可口可乐成立的1884年,刚刚满一个世纪。

投脑煎蛋:百事盲品挑战是在1975年发起的,让百事可乐不断地能够挤占可口可乐的市场份额。仅1984年一年,可口可乐就失去了1%的市场份额,同时百事可乐的市场份额提升了1.5%。

而郭思达在信件和一些场合中,多次委婉地表达或认同“百事可乐比可口可乐的味道好”、“可口可乐的口味正在向百事可乐靠近”。

此后的事情,我们都知道了。这个做法引起了可口可乐死忠粉的强烈不满,各种游行、死亡威胁、抗议信件塞满了可口可乐总部。他们觉得这是可口可乐的传世之宝,你怎么能改配方呢?!这可是不为人知的传奇秘方!

当然,事实上我们也知道,这个配方既不传世、也算不上是秘密;并且,实际上可口可乐实际一直在改配方,只不过他们在改配方的时候没有大肆宣传,可口可乐一直偷偷地、不断地调整配方。只有这次,他们不但大肆宣扬,而且还把它称作“新可乐”,换了名字,是一场彻底的灾难。

经过这场闹剧,他们先是以“经典可乐”的方式让原版可乐回归,但这都不够,他们最终只能把“经典可乐”都取消了,全部换回原来的口味、名字和包装……

十二、这就是投资的“圣杯”

芒格这篇论文最后总结说:

在真实世界中,可口可乐成立于1884年。到了12年之后1896年,可口可乐只有15万净资产、没有利润。因此真实世界的可口可乐起点更低、更晚。他们还丧失了“可乐”这一半的独家品牌名称。他们还在处理因嫉妒带来的负面效应时犯了错误,也就是与百事的竞争问题,还更改过配方。

另外,在1900年的时候,可口可乐不认为瓶装商会是一个很大的生意,因此与瓶装商签订了100年时长的永久固定价格的浓缩糖浆售卖合同。当白糖价格大幅上涨之后,可口可乐甚至面临亏钱的境地,后来费了很大力气,才让这些瓶装商不得不妥协。

他们还与瓶装商之间存在特许经营权的划分等等各种各样的矛盾。

但即便犯下了所有这些错误,从1884年到1996年芒格做这次演讲的时间,不算分红,可口可乐都达到了1.25亿美元的市值。如果可口可乐的市值继续以每年7.5%速度增长,到了2034年就可以达到2万亿美元市值。

以当前(2016年)可口可乐的1900市值来看,以每年14.5%的速度增长,可以达到2万亿美元市值。

投脑煎蛋:以现在3000亿市值计算,想要在2034年达到2万亿美元市值,年化增速要达到30%。如果以10%的年化增速计算,只能达到7700亿。

所以,我这次演讲的目的是,你们可以很清楚地看到巴菲特和芒格所做的研究。

1.当他们看到了一些表面现象以后,他们会愿意不断地去挖掘更深的资料、大量阅读、进行更深度的思考。绝大多数人不会这么去做。

2.另一个让他们拥有优势的点在于,他们深入浅出的总结能力。他们能够从阅读的资料中浓缩出对应的思维模型。

3.第三点是,当他们发现有很多个思维模型相互重叠、互相作用之后,就形成了合奏效应。

所以这就是投资的圣杯。

投资的关键在于:以很低的频次、下很少次数的注,并且当思维模型7星连珠的时候,下很重的注;而在其他的时候,什么都不做。