将“八王之乱”“五胡乱华”串联起来的,竟然是这个人

魏晋南北朝的中国,正处在社会大动荡时期。若说“民族大融合”,那是我们这些后辈人在时隔千余年之后的回眸。如果民族之间真能融合,也是充满了血和泪的一个痛苦过程。就在这动荡的三百多年里,值得镌刻在北京历史的大事铜板之上的,并没有太多的事儿。依我看来,西晋的华芳墓、前燕的建都幽州、北魏的太和造像、北齐长城,可以说是最有讲头儿的内容。在这一节里,咱们先聊聊前面三个。

华芳是谁?听起来像是个姑娘的名字。没错她就是个女性,而且还是一位显贵夫人。她的丈夫,是西晋时期的显贵王浚。这个叫王浚的显贵,是通过一场战争发迹起来的。而这场战争,就是发生在永兴元年(304年)的“八王之乱”。

“八王之乱”发生的时候,王浚还一文不名。但他足够聪明,发现从战争中是可以捞取好处的。于是,王浚率领鲜卑、乌丸(均为北方少数民族)族的军队杀了几个来回,结果大获全胜。在武力决定一切的年代,王浚便成了幽州地区的主宰。

小时候的王浚,无论是家庭生活,还是在外打拼,都受尽了欺辱。待他控制了整个幽州,便开始大肆搜刮民众财富,似乎是要补偿自己以前的缺失。这样一来,幽州地区的老百姓就倒了大霉。尽管处于和平时期,百姓们的生活甚至还不如战争之中。

王浚是个喜怒无常、过河即拆桥的主儿。大权在握之后,王浚对曾经与自己出生入死的弟兄们非打即杀。西晋怀帝永嘉六年(312年),王浚自封为幽州王。在称王以后,王浚的气焰更加嚣张,连昔日小伙伴——鲜卑、乌丸的贵族们都不能容忍他,最后甚至反目成仇。

王浚的下场可想而知,他是被羯族大将石勒杀死的。王浚死有余辜,五胡(匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等五个内迁的北方少数民族,被中原民众称之为“胡人”)十六国时代亦由此开篇,幽州城深深陷入了战争的泥潭之中。你别看王浚的名气不大,与他有关的两件事:“八王之乱”和“五胡十六国”,都是咱们知道的。

王浚是被杀死的,所以他的尸骨也下落不明了。好在,王浚的夫人华芳先他一步离世,从而享尽哀荣。如此看来,华芳早亡,也并不完全是坏事。

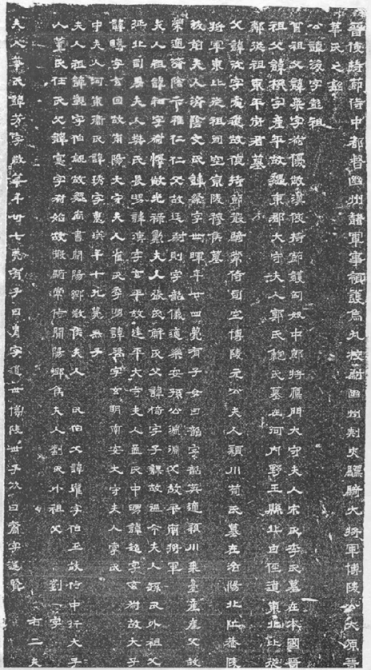

华芳之墓,是1965年在地铁施工过程中被发现的。她的墓地就在石景山区的八宝山革命公墓以西约500米处。据说,此墓修建得相当坚固。在这坚固的墓穴之内,埋葬有大量贵重的陪葬品。可惜,王浚的如意算盘落空了。当人们打开华芳墓时,发现墓已经被盗了。华芳夫人的棺木歪歪斜斜地倒在地上,尸骨不见踪迹,它肯定是被盗墓人拖出棺木,扔在地上,随着时光的流逝,化成灰烬了。尸骨不见了,里面的随葬品当然也被盗墓者洗劫殆尽,人们只发现了几件残留的文物。在这些文物中,最有价值的,就是华芳墓志铭了。这是一块用青石制成,总共刻有1630个字的墓志铭。这些文字不仅反映了西晋的政治制度,还为今天研究北京历史的学者提供了相当珍贵的资料。墓志铭中有“假葬于燕国蓟城西二十里”的文字记载,虽然里面提到的里数只是约略的数字,但对探寻蓟城的地理位置提供了价值很高的依据。若以西晋时期的尺度来推测,今天北京西站附近的会城门一带,就应该是当时蓟城西城门的位置。许多年前,在白云观西侧的一片被称作“蓟丘”的地方,人们发现了呈西北转角的夯土城墙,墙土下还压着三座东汉末年的砖室墓。这说明此城墙的修建应该晚于东汉,很有可能就是当时西晋时期的蓟城城墙。

华芳墓残留的随葬品很少,但相当珍贵。这些出土的文物包括银铃、象牙尺、料盘和漆盘,选料精良昂贵,制作精美细致。如果没有被盗,华芳墓里随葬的文物,兴许会填满首都博物馆的一层展厅呢。

华芳去世数年之后,华夏大地就已经乱到一定水平了。这时候,一个由少数民族鲜卑慕容家族所建立的王朝,逐渐壮大起来,最终还改变了北京的历史发展进程。

少数民族首次以“北京”为都,原来是在这时

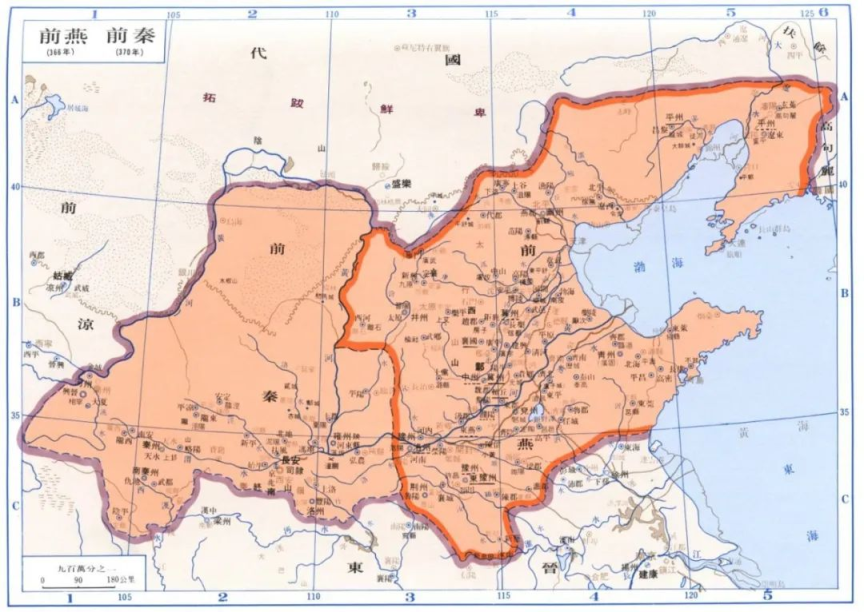

鲜卑慕容家族所建立的政权,名叫燕国。后来的历史学者,把它称作“前燕”。据史料记载,慕容家族的肤色偏白,所以又被称为“白部鲜卑”。白部鲜卑的首领慕容皝,于东晋咸康三年(337年)建立燕国,自称燕王。由于势力较弱,为了能取得汉族官僚及士人的支持,慕容皝便以拥戴东晋为号召。到了东晋咸康七年(341年),慕容皝迁都龙城(今辽宁朝阳),向东打败夫余及高句丽,随后又攻灭鲜卑宇文部和段部,从而成为辽西、辽东地区唯一强大的军事集团。

在前面提到的“八王之乱”以及导致西晋灭亡的“永嘉之乱”中,山东、河北世族往往避难幽州。此后,又因王浚的残暴统治而避入鲜卑慕容部。到了东晋永和八年(352年),慕容皝的儿子慕容儁(与“俊”同音)登基做皇帝,并正式定蓟城为前燕国都。永和九年(353年),慕容儁又册立了皇后和皇太子,且让她们从旧都龙城搬到蓟城皇宫中。与此同时,大量鲜卑兵民与贵族,也奉旨徙入蓟城。这一年,正好是东晋大书法家王羲之组织“曲水流觞”的文人雅集,进而写出《兰亭序》的时间。

慕容儁定都于蓟,在蓟城建太庙,修宫室。其宫殿沿用战国时燕昭王宫殿旧名,称“碣石宫”(跟曹操诗中所提“东临碣石,以观沧海”可不是一个地方)。

慕容儁迁都蓟城,本来是促进民族间融合的好事儿。然而,这也导致了鲜卑贵族的迅速腐化。待到东晋升平元年(357年),慕容儁不顾国力疲弱,急于出兵东晋,并向西进攻前秦。在此背景下,他决定从蓟城再次迁都,到达昔日曹操的根据地邺城。三年之后,一事无成的慕容儁病死。又过了十年,前秦终于把前燕消灭了。

从352年至357年,蓟城作为前燕国都的时间,总计有5年。别看时间不长,前燕的名气也不大,但这毕竟是北方少数民族第一次在北京地区建立的政治中心,这在北京历史上产生了较为深远地影响。

时隔不久,由于遭到北魏开国皇帝拓跋珪的追杀,后燕皇帝慕容宝也将都城从中山(而今河北定州)临时迁至蓟城,他打算最终逃往龙城(辽宁朝阳)。结果,拓跋珪的军队一路杀来,不仅攻破蓟城,且追到蓟城东部的“夏谦泽”(昔日永定河与潮白河交汇而成的湖泊,包括如今通州东部,河北三河、大厂、香河等在内的一大批地区)。最终,拓跋珪大军被奋起反抗的后燕军队打了个大败,仓皇南退。

回荡在云冈、龙门石窟的梵音,也被带入北魏时代的蓟城

鲜卑人不仅建立过前燕、后燕,他们还建立过更为强大的北魏。只不过,前燕、后燕的开创者,是鲜卑族慕容部;而北魏的建造者,则是鲜卑族拓跋部。

拓跋部占据蓟城,是北魏皇始三年(398年)拓跋珪定都平城(今山西大同)即位当皇帝之后的事。拓跋珪便是历史上赫赫有名的北魏道武帝。到了皇始四年(399年)十二月,燕郡太守高湖投降北魏,蓟城从此进入了北朝时代。所谓“北朝”,一般指的是北魏、东魏(西魏)、北齐(北周)统治时期。在北京首都博物馆的佛教造像展厅内,矗立着一座体量巨大的佛造像,被称作“北魏太和造像”。这尊造像的出处,是海淀区凤凰岭的车耳营村。当然,在位于五塔寺的北京石刻博物馆中,你还能见到这尊造像的复制品。绝大多数的时候,参观者也搞不清楚,首博与五塔寺内的两尊造像到底哪尊是真,哪尊是假。

说来也是种巧合,北魏太和造像的雕刻时间,是孝文帝在位的太和二十三年(499年)。此时正好是蓟城归属北魏一百周年,同时也是北魏孝文帝去世的当年。这样一尊巨大精美的造像,或许就是依照孝文帝的模样来雕凿的吧。

北魏拓跋氏接触佛教的时间并不算早,中间还经历了太平真君六年(445年)达到高潮的北魏太武帝灭佛活动。到了北魏文成帝、献文帝、孝文帝时期(452至499年),佛教才在北魏的统治区域内兴盛起来。举世闻名的云冈石窟(位于今山西大同市西北)、龙门石窟(位于今河南洛阳市南)、万佛洞(位于今辽宁义县)等,都创建于北魏时期。此外,著名的敦煌石窟与麦积山石窟的兴盛时期,也开始于北魏。如此说来,北魏时期的蓟城,寺庙僧侣也一定不会少。

蓟城属于三面环山,清泉纷涌,城郊有很多的风景胜地。佛教僧侣为了让自己更有灵气,便在山林清幽的地方选择建造庙宇。这便是“自古名山僧占先”嘛。其中,能够相传至今的,便是位于北京城西七十多里的门头沟区潭柘寺了。寺建于深山之中,因原有龙潭、柘林,故称“潭柘山”,寺随山而名为“潭柘寺”。潭柘寺历史悠久,北京民间有“先有潭柘寺,后有幽州城”之说。当然,潭柘寺的最初名称,叫作嘉福寺。(这里还得多说一句,潭柘寺也罢,嘉福寺也好,其建造于魏晋南北朝的说法,未必靠。)此外,幽州还有光林寺,也是孝文帝太和年间所创,可惜而今找不到地址了。

回过来说说太和造像吧。这尊造像是目前北京地区所发现的最为高大、精美的一尊北魏佛教造像。它原来的“家”,曾经有座石佛寺。在石佛寺的大殿内,造像安安静静地矗立了许多年。直到民国时期,石佛殿因年久失修几乎塌掉了。这时候,正赶上中法大学的主要创建者李石曾等人前来游历。众人按照山东济南附近的历城四门塔形式,再结合欧式风格,共同出资为佛造像修建了正方形的尖顶石亭。为了避免因移动而伤到石佛,决定将石佛留在原地。石亭建成于民国十六年(1927年)。时间又过了七十年,一群盗宝者居然把石佛砸碎盗走。待追缴回来,政府决定让石佛进驻更加安全的博物馆内。希望这尊多灾多难的石佛,能继续着它的那份静谧安详。

此本节选自笔者所著《带着课本游北京》(由人民文学出版社.天天出版社出版)