“北伏不掌握任何konwhow,但他们总是认为自己knoweverything。”

如果说造车企业的1000亿,让全中国记住了小米,那么汽车电池企业的1000亿,则让全世界记住了欧洲的“电池之光”Northvolt(下称“北伏”)。

有人曾算过1000亿人民币在汽车产业可以干嘛?

如果用来造汽车,可以以平均15万元的成本生产66.7万辆新能源车,相当于整个2024年特斯拉的销量;如果用来造电池厂,可以造10个比亚迪台州电池工厂;甚至单纯把1000亿铺在地球赤道上,都可以绕地球三圈半。

但这1000亿,花在欧洲电池企业北伏电池上,北伏不仅最大的工厂产能还不到1GWh(同期宁德时代总产能为676GWh),还倒欠了400多亿(截至2024年11月,负债58.4亿美元)。

3月12日,北伏宣布,因公司现金耗尽,正式在瑞典申请破产。4月2日,北伏的破产管理人称,北伏将大幅裁员,只保留约1700名员工继续营运,而原本北伏团队有大约7000人,相当于裁掉约5300人。

尘埃终于落定,不免让人唏嘘。

这个曾经对标中国的宁德时代、一度被誉为欧洲“电池之光”的瑞典电池生产商北伏电池,成立之初辉煌到无以复加,顶级投资人、顶级高管、顶级政策外加有全欧洲的豪华车企为其助力,同时又出现在电池产业最合适的发展节点上。

然而自2016年10月创立至今,8年弹指而过,如今濒临破产,他们是如何从光芒中诞生?又如何走向败局?或许其经验,值得所有意图在成熟产业链去弯道超车的企业为之思考。

1000亿只是资本狂欢?

倘若把时光倒回8年前,恐怕那时绝对没有人相信,这个在斯德哥尔摩创立的北伏,会出现在8年后的破产法庭上,成为欧洲电池产业博弈中最具讽刺意味的注脚。

因为在2016年,北伏出现在欧盟、欧洲车企以及投资机构视线里时,大概率没有一个人不会被其吸引。

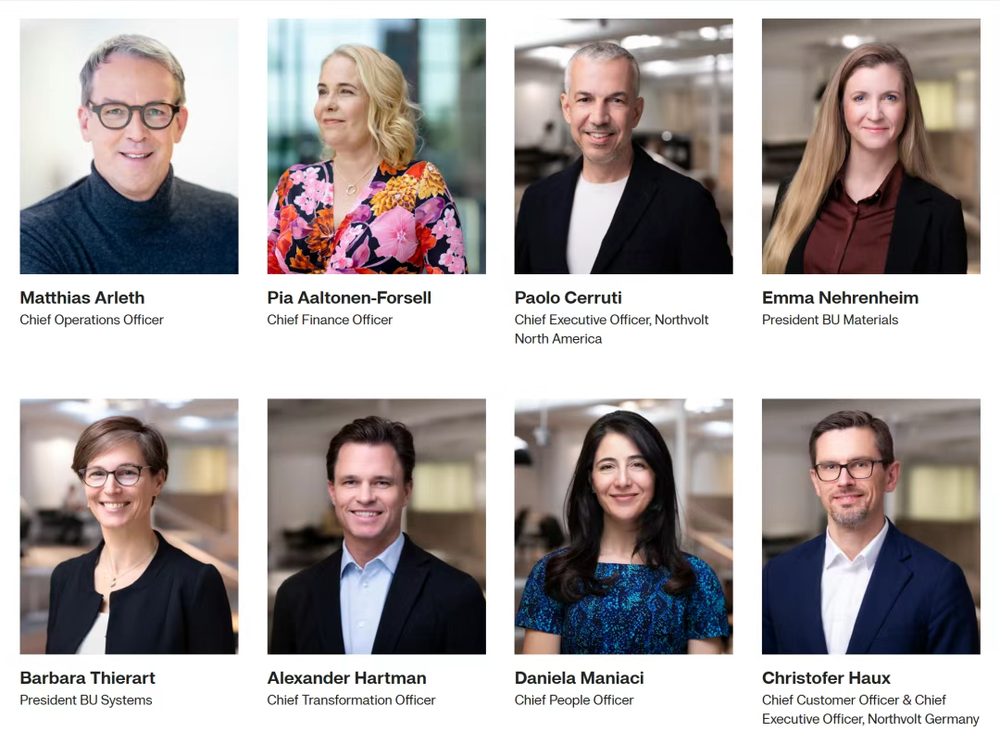

先看创始人。北伏共有四位联创,其中彼得·卡尔森(PeterCarlsson)、保罗·莫里茨(PaoloCerruti)两位都曾是特斯拉的全球供应链副总裁,另外两位则出自资本市场。

在特斯拉之前,卡尔森曾创立过一家物联网通讯公司和一家咨询公司,还任职于瑞典电信巨头爱立信、荷兰恩智浦半导体等多个企业;莫里茨则辗转多个大车企,如雷诺、日产。

在特斯拉工作期间,2011年时马斯克正被ModelS供应链的高昂成本搞得焦头烂额,但卡尔森充分发挥运用了马斯克的“第一性原理”,把特斯拉的供应链进行垂直整合,建立了一整套分层次分级别的采购体系,自己掌握高附加值的汽车零部件生产。

这种打破传统车企思维定式的方法,最后极大降低了ModelS的成本,才能诞生最后6万美元的ModelS,让特斯拉自此腾飞。

而卡尔森也能在2015年特斯拉完成5万辆年销售目标的同时,敏锐地发现了电池产业的风口——在电动汽车逐渐进入大众视野时,欧洲既没有生产电池的本土公司,也几乎没有本土的供应链。

再看时间节点。2016年时,全欧洲还处在造不出电动车电池的焦虑之中,而卡尔森创立的北伏以挑战宁德时代、LG新能源、特斯拉,做欧洲电动汽车品牌“首选电池”的目标,成了救命良药。

也正因此,当卡尔森喊出那句“把电池制造带进欧洲,然后用环境友好的材料和新技术,让这个行业发生革命性的改变。”时,整个欧洲几乎把目光都对准了他。

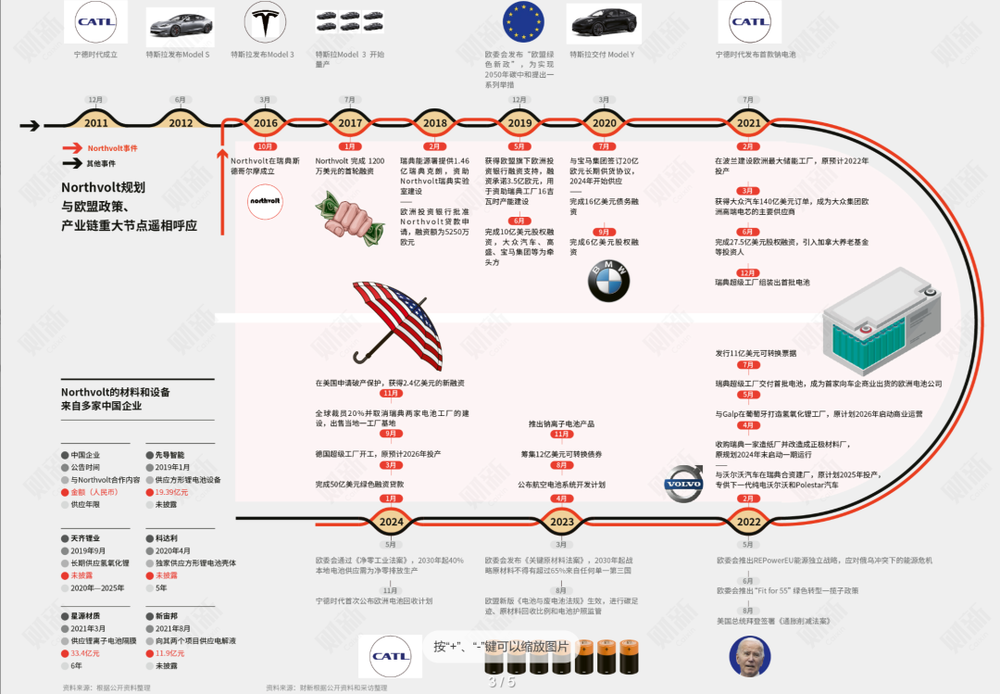

数据证明了这点。Crunchbase数据显示,Northovolt成立的8年以来,共完成了14轮融资(含股权和债务融资),总融资金额达138亿美元,约980亿人民币。

资方囊括政府背景的欧洲投资银行(27个欧盟国家联合组建)、北欧投资银行(由北欧五国共同组建)等政策性银行和多只瑞典国民养老基金,金融机构里负有盛名的高盛、贝莱德等顶级投行和黑石等多家欧美私募股权机构,车企里的大众集团、宝马集团、著名欧企西门子等。

订单更是满天飞。北伏吸引了包括大众、宝马、雷诺、沃尔沃、北极星和斯堪尼亚等欧洲车企的大量订单,累计总额超过500亿美元。

如果用今天的眼光看,北伏的创立,其人、其时、其势确实都是最佳。

从人来看,据财新报道,一位美资PE能源投资人解释了北伏值得投资的原因:“两名特斯拉前高管出来造车,这在当时是有光环的,而且他们把生态、环保方面的故事讲得特别好,让投资Northvolt看起来是一个很正确的决策。”

从时来看,2017年中国新能源汽车补贴退坡,电动汽车销量增速大幅放缓,连带着锂电池行业需求下滑,大部分中国锂电池行业厂商还处于发展期,宁德时代那时也未长成今日电池行业的全球龙头。

从势来看,2015年欧委会发布《欧洲能源联盟战略》,将发展“新三样”等新能源产业列为核心优先事项,接着在2018年欧洲议会和欧盟理事会修订《可再生能源指令》,要求到2030年可再生能源在能源结构中的占比应至少达到32%,其后一年又发布《欧洲绿色新政》,首次提出到2030年温室气体净排放量至少应相比1990年减少55%、到2050年使欧洲成为全球首个“碳中和”地区的两大目标。

总结而言,这近1000亿,代表着当时整个欧洲合力要造出自己的动力电池的雄心,绝非仅是北伏的创始人卡尔森拿着PPT信口胡诌就能唬骗而来。

1000亿起的高楼如何崩塌

在北伏破产后,市面上已经陆陆续续有许多媒体总结了北伏失败的原因,其中大多集中在建厂选址、人才供给、生产管理以及战略上的不专注、傲慢等问题上。

一定程度上,皆有道理。

首先是最让人诟病的电池工厂选址。北伏把第一家汽车电池制造工厂Ett选在了谢莱夫特奥。这是瑞典的一个位于北极圈以南约200公里的小城,可以理解为国内的“漠河”。只有7万人,配套生活设施滞后。

更重要的是,由于工厂处在北极圈附近,每年有一半的时间是极昼,另一半时间是极夜,每年冬季长达6-7个月,每天日照时长几乎不到4个小时,到了夏天,白天时长最长又超过21小时。这带来的问题是对工人的作息考验极大,并且由于地处偏远,离最近的瑞典大城市斯德哥尔摩,需要开车9个多小时。

当然好处也有,谢莱夫特奥有水电站,属于“绿电”,符合欧盟“能使用可再生电力”的要求,且当地平均每度电的价格只有一毛钱,价格低廉,只不过电池材料运输、设备运输的成本也同样很高。

其次是选人上。北伏无论是四位联创,还是大多数高管,基本都没有电池行业的本身经验。

比如北伏首席运营官马蒂亚斯·阿莱斯(MatthiasArleth)此前担任过马勒集团和伟巴斯特的高管,职业生涯主要混迹于汽车零部件公司;材料板块的负责人艾玛·尼赫伦海姆(EmmaNehrenheim)擅长的则是工业废物和废水的处理。

而招聘的工厂基层员工,由于无法从本地直招,只能从瑞典的斯德哥尔摩、俄罗斯的圣彼得堡、周边的德国、法国进行招聘。

最多的时候,组成的工人来自100多个国家和地区,且严重缺乏一线电池生产经验,但实际工作大多由一百多名来自中国和韩国的外包工人完成。

工厂选址和人才招聘进而导致北伏在实际营运时出现了很多问题,比如环境恶劣,很多员工难以适应北极圈内的作息;员工来自100多个国家,沟通效率极低等等。

国内的技术供应商无锡先导员工曾爆料,工厂工人会随意地在用来静置电池用的化成设备里放置杂物,导致物流线报错,甚至会在收集切割电池产生的金属灰尘时,直接用普通吸尘器处理,而这种处理方式很容易导致粉尘爆炸。

瑞典电视台SVT也曾对北伏工厂进行追踪报道,在报道中,北伏工人的安全生产意识几乎等同于没有。

工厂工人在工作时,不仅随时会吸入电解质蒸汽,手、手臂还会不时直接接触到生产电池的电解液,此外N-甲基吡咯烷酮和镍钴锰酸锂的混合物经常会发生喷洒和飞溅,而这些化学品具有致癌性和生殖破坏性。

据报道统计,从2021年至今,北伏工厂至少发生了47起特别危险化学品泄漏事故。

但更大的问题出在战略上的不专注和傲慢。

不知是否是特斯拉曾经的产能地狱阶段让卡尔森印象深刻,以至于卡尔森在谢莱夫特奥刚落址生产时不久,就定下了产能大扩张的宏伟目标。

第一座谢莱夫特奥Ett工厂在2021年投产,目标为16GWh,2030年产能达到150GWh,相比之下,国内宁德时代在全球范围布局的十三大生产基地之一——洛阳基地,花费320亿元建设,总产能也不过才120GWh。

不仅如此,在第一座工厂还没解决产能问题的时候,卡尔森就急着在波兰建设计产能12GWh的储能工厂,在德国建最大产能为60GWh的工厂,甚至还把工厂开到了加拿大。

北伏收购了多家与汽车动力电池关系不大的企业,比如电池回收公司RevoltEtt、专门生产航空领域高性能电池的Cuberg等。

在花钱速度如流水的情况下,北伏的财务资金也迅速见底。财报显示,北伏在2022年亏损了2.84亿美元,2023年亏损额进一步扩大至11.67亿美元。

但直到2024年1月的时候,北伏也依然不紧不慢,那时他们刚获得50亿美元的“绿色贷款”,就立刻用来扩建第一座工厂,想将产能扩大60GWh。

虽然从结果来看,烧钱实现产能大扩张的方式,并没有将北伏带往一条通往光明之路,但若处在其创始人卡尔森的角度,他自然也有他这么做的道理——如果要追赶宁德时代等竞争对手,这样的产能扩张速度是必需的。(宁德时代2023年产能已超过500GWh)

追赶并超过宁德时代,也是他能获得如此多投资的理由。但战略上的不专注和傲慢带来的是,卡尔森忽略了造电池这件事,最重要的是把电池造出来。

然而直到2023年前9个月,规划产能16GWh的瑞典超级工厂最后只生产出了0.08GWh的电池,不到目标的0.05%,这是个什么量级呢?

16GWh可以为近30万辆电动汽车提供电池,算下来总共生产的0.08GWh的电池,只能满足1500辆电动汽车的用量,而特斯拉的上海工厂一天的产量是2700辆车;2023年宁德时代的动力电池装机量为170.6GWh,仅仅算得上是宁德时代零头的零头。

因此在2024年6月份,卡尔森的北伏终于遭受迎头痛击。宝马宣布,取消与北伏在2020年签订的价值20亿欧元的长期供货协议,将订单转给了三星。这一撤单,把北伏的“底裤”正式掀开。随后北伏在9月份紧急裁员20%,同时暂停了另外两家工厂的建设计划。

然而股东和投资人不再对他抱有信心。

持股21%的第一大股东大众集团和持股19%的第二大股东高盛开始财务减计股票。高盛在2024年底前将价值8.9亿美元的Northvolt股份减计为零,大众还对价值3.55亿美元的可转债向北伏发起了索赔;B轮融资的领投方之一苏格兰抵押投资信托将对Northvolt的持股价值减记85%,瑞典和德国政府也不愿再施以援手……

后来英国《金融时报》透露出丢掉宝马订单后卡尔森的表述,让全世界看到了北伏临死前的荒唐一面:“如果Northvolt能在2024年底前将产量在现有基础上提高5倍,那么今年产量将达到约1GWh”。

被忽视的电化学产业铁律

2024年9月宁德时代董事长曾毓群在接受挪威主权基金CEO尼古拉·唐根采访时,对为何欧洲电池企业生产不出好电池的问题,回答了响彻产业链的三句话,“欧洲电池企业在(电池)设计方面就存在问题,其次工艺是错误的,最后他们的设备也有问题。”

这三句话直指北伏失败的原因,无论是建厂选址、人才供给、生产管理还是战略上的不专注,都不是导致北伏失败的根本原因,而是想要以一己之力迅速跨过电化学这个重资产、长周期积累性行业,本就是天方夜谭。

一方面是电化学行业本身的技术难点,另一方面则是产业链基础问题。

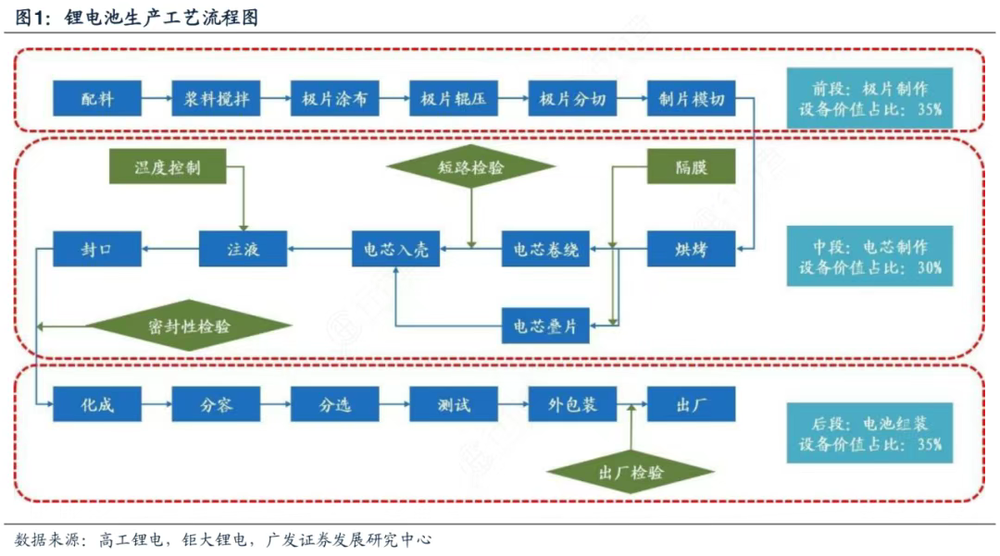

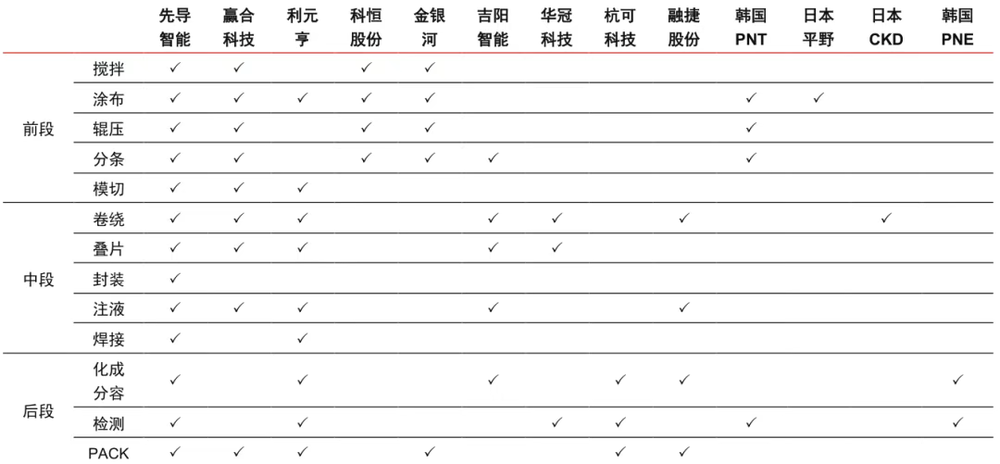

先说电化学行业的技术本身。锂电池的生产工艺十分复杂,主要分为前段,如浆料搅拌、极片涂布、极片辊压等、中段,如电芯卷绕、电芯叠片等,和后段如化成、分容等。其中前两阶段尤为关键,直接影响着电池极片的质量及其内部结构的一致性和稳定性。

一般来说,电池厂首先会在实验室对极片、隔膜和电解液这些核心材料进行详尽的测试,确定好配方和工艺,之后才会进入中试环节,验证产品性能和生产节拍,最后进入大规模量产环节。

这之间的整个过程需要电池厂、设备生产线供应商以及整车厂之间的紧密配合。然而北伏一开始否定了中国设备供应商先在国内测试的流程,要求测试工作全部在瑞典工厂完成,想通过一边试验,一边量产的方式来压缩时间。

由于欧洲本就缺乏电化学人才,以往电化学在欧洲被视为低端领域,使得招聘的基层员工在电池生产上的经验和素质都极低,即便中企派了不少员工去往工厂磨合协助,还是因为各种管理问题、沟通问题出现了“量产地狱”。

而在工厂管理上,北伏同样问题百出。

据36氪报道,2019年,北伏曾定制了第一条属于欧洲本土的圆柱电池生产线。然而中国供应商提供的设备被运到工厂后,因为没有物料,运行不起来。“通过一次电之后就一直在仓库放着,到2022年都没拆封。”有工人说。

而且电池生产设备需要很多配套的机械加工件,欧洲本地早期并没有这些零件,只能在中国空运过去。“这些物料都是铁疙瘩,非常重,Northvolt签收了之后,在现场会就会丢失一部分,好的时候就只剩下70%,严重的时候能丢一半,根本不知道丢在哪,丢完了再发,发完了再丢。”

比起物料设备上的员工管理,车间工程师的管理更是头大。

一方面,人才冗余浪费,“中国派去驻场的人,很多时候一周只需要工作半天,其他时间没有任何事。”,还有工厂每台机器,北伏都会招聘一个博士来管理,而在中国,这个岗位需要的学历是中专,甚至是高中。

另一方面,大部分工厂工程师沟通门槛极高。最初,车间里聚集了中日韩等来自各国电池行业的工程师,但没过多久,这些人都离开了,只剩下中国人,欧洲本地人(30%是黑人),还有印度人。

每次生产出现问题,开会时都是质疑中方提供的电池生产设备有问题,要把中方最好的工程师叫过来,让他们提供源代码和图纸,而不是解决问题。

而且沟通时,由于中国供应商的设备工程师经验丰富,但用英语交流比较困难。用翻译软件,很多专业词汇,也无法清晰准确地转述,以至于北伏的工程师看完翻译,往往理解错误,一直难以掌握电池生产的技巧。

部分高管更是一直对中国的锂电制造设备抱有警惕。北伏工厂内有超过60%的锂电制造设备都来自中国,但他们对如何建造一座锂电池厂一无所知,从工厂的搭建到设备的调试、量产都高度依赖中国工程师,却依然拒绝在中国调试设备,坚持要在瑞典工厂进行。

事故频发后,他们一度怀疑设备是否存在所谓“后门”,被用来监视或远程操控,而不是反思自己员工的误操作,觉得中国企业是通过预设的软件漏洞,故意破坏Northvolt生产线,目的是迫使该公司破产后再低价收购资产。

最可怕的是北伏的傲慢,他们觉得自己在电池工艺的技术上,不比国内厂商差。

一般电池工厂提供电芯工艺参数,设备厂则给出能满足这些参数的机器。但参观过Northvolt车间的工程师说,北伏设计的电芯参数,完全不符合当下的电芯制造标准。

比如分切工艺,分切机实际只能做到0.5mm,但北伏定的参数是0.1mm,超过机器的物理极限。

与Northvolt共事的人士称,北伏对外观和尺寸格外关注,一定要把电池壳做的比谁都漂亮。而中国电池厂,关注的都是电池的化学性能。

傲慢带来的结果是惩罚。北伏不想采用成熟方案,而是想对制造工艺按照零经验的想法去改进。而电池产业的成熟方案都是基于无数失败经验总结出的“konwhow”。

有人犀利直言:“北伏不掌握任何konwhow,但他们总是认为自己knoweverything。”以至于简单的涂布工序,中国任何一家电池公司涂布出来的极片都能做到光滑如镜面,而北伏自己涂出来的,是斑马条纹一般的破布。

“10米长的料带上能有7-8个大洞,这要放在宁德,报告都要写几十页。”

一位曾与北伏有过交流的中国电池公司高管称:“我们用4个月的时间就可以把一家工厂的电池良率提升至96%,而Northvolt用了四年时间,良率只有70%。”

在宁德时代董事长曾毓群看来,北伏的失败暴露出欧洲电池工业缺乏对电化学的深刻理解。

他说:“一块电池需要健康稳定工作20-25年,这个过程中电池内部一直在持续发生电化学反应,如果对此没有足够的认知,就会在产品设计、生产工艺等过程中出现问题,常常出现的情况是,产品一开始测试效果都非常好,但一旦上规模,良品率就会出现问题,而时间拉长之后,还会出现安全问题。”

“中国人在电池技术上比西方领先10年,这是事实。”

北伏创始人卡尔森这样评价自己的电池:我们拥有一款极其先进和高质量的产品,这反过来导致了非常复杂的生产过程。创造一款真正优秀的产品需要时间。这是个昂贵的学习曲线。

但他没有提到的是,没有电池产业链的欧洲,本就是无根之木。所以这条学习曲线的下方,成本不是金钱,而是整条产业链的死亡。

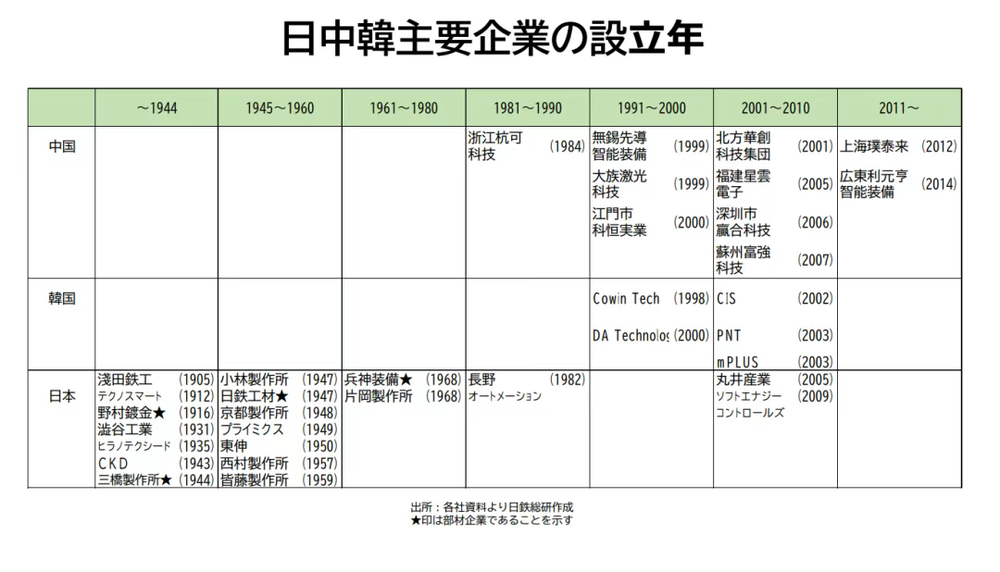

电池作为高度集成的产业,国际能源署数据显示,中国控制着全球85%的电池产量。但这样的电池产量,并非一夕之间落成。

这是一张电池产业主要企业的创立时间图,可以看到,中国早期的电池企业可以追溯到40年前。其余更早的是日韩企业。现在中日韩在电池行业占据全球98%份额的现况,基本来自电池行业的先发优势。

在过去很长时间里,日韩的锂电设备企业都处于行业里更领先的地位,不仅有早期的技术积累,还有持续的研发投入,已经建立了显著的竞争优势,相比之下,中国锂电设备企业最初处于落后状态。

幸运的是,中国锂电设备企业在20年前,成功靠着动力电池的“前置产业”消费电子锂电池借力追赶,最终上位。

宁德时代(CATL)作为当今世界上最大的电池制造商,在以前叫ATL,最初是做可适配多种电子产品的软包电池,后来才转做手机电池;比亚迪最初主要生产镍电池,1997年才进入锂离子电池产业。

以至于21世纪初,中国有“锂电四大天王”——ATL、比亚迪、力神、比克,与日韩的老牌列强电池企业抗衡。

2007年后,3C数码、电动玩具和军工领域的兴起,推动了国内锂电池需求的增长,松下、索尼等外资企业也陆续来华建厂;2013年后,新能源车快速崛起。两者共同构成了推动锂电设备产业发展的“双极”。

这也被曾毓群把握住时机,将动力电池部门从ATL中独立出来,成立了今天的宁德时代,与此同时,国内也繁衍出了大量的国产锂电设备制造商,通过实现国产替代,大大降低了成本和交货周期,且提升了性能,并积累成了一条达到全自动化控制且能大规模稳定生产的电池产业链条。

峰瑞资本创始合伙人李丰曾说过,中国产业链的形成更像是搭积木——今日的高附加值、新兴的科技产业链,是基于之前搭的生产制造、加工相关行业“积木”摞起来的。

可以说,中国电池行业的产业链的地位,基本就是靠着这种消费电子产业链的搭积木方式形成的。

如今全球锂电制造设备市场规模,中日韩三者独分,中国独占三分之二。日本、韩国的锂电设备多是专注于某一细分的领域的中小企业,而中国锂电设备商基本都是大型企业,锂电设备国产化率已经达到90%以上,关键工序装备的国产化率在80%以上。

在电池原材料上,中国控制着全球50%以上的锂矿开采量,加上全球95%的锰、73%的钴、70%的石墨、67%的锂、63%的镍都在中国精炼,电池产业基本与中国难分你我。

而在电化学领域,欧洲的人才储备和产业链,是一片荒芜。咨询公司PalmerAutomotive的创始人安迪·帕尔默表示:“中国人在电池技术上比西方领先10年,这是事实。”

当中国依托40年产业链积淀、十几年的技术迭代体系构建起电池帝国,而欧洲却在零基础下试图用资本催熟产业时,或许这场产业革命早已写定结局——电池战争的胜负,最终取决于产业链的毛细血管,而非资本市场的海市蜃楼。