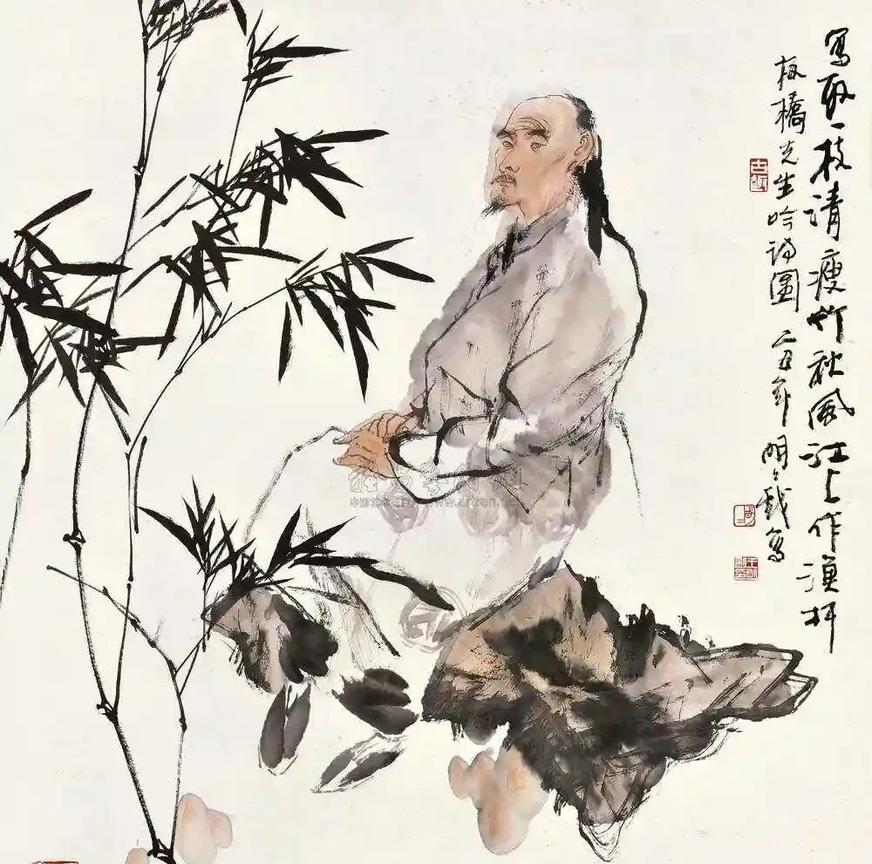

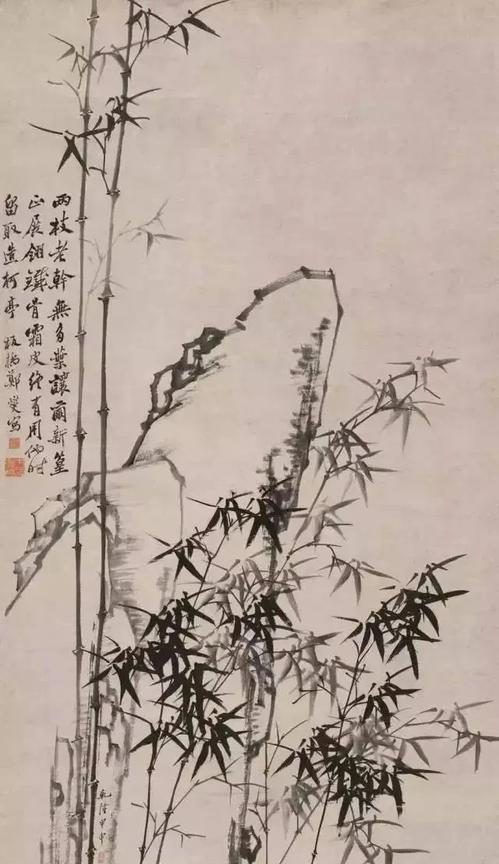

清乾隆年间,郑板桥任山东潍县县令时,某日有老农击鼓鸣冤,称盐商之子强抢自家女儿为妾。板桥立即传唤被告,盐商却连夜送来千两白银并附打油诗一首:“竹本无心,偏生枝节何太急?”(暗讽郑板桥爱画竹却多管闲事) 次日升堂时,郑板桥当众打开盐商礼盒,取出白银充公赈灾,又命衙役回赠一筐潍县特产青萝卜,附诗答曰:“粟虽有味,岂容盐(言)上加霜?”(借用“盐”与“言”谐音痛斥其恶行)随即判盐商之子戴四十斤木枷游街三日,枷上特意张贴其父行贿诗与县令回诗。 更绝的是,郑板桥在木枷背面用朱笔题写“盐枭赠银图”讽刺画:画中肥硕盐商头顶银锭,脚踩《大清律例》,腰间缠绕锁链拴着痛哭民女。百姓争相围观盐商之子游街,盐商家族从此颜面扫地,被迫释放民女并赔田十亩谢罪。 此事载于徐珂《清稗类钞·讥讽篇》,清代潍县志更收录了当时流传的童谣:“郑公堂前悬明月,盐车不敌青萝卜。千金难买诗半句,木枷胜过万卷书。”这场充满文人式幽默的智斗,既守住了律法底线,又以艺术手段教化乡里,可谓中国古代“舆论战”的经典案例。