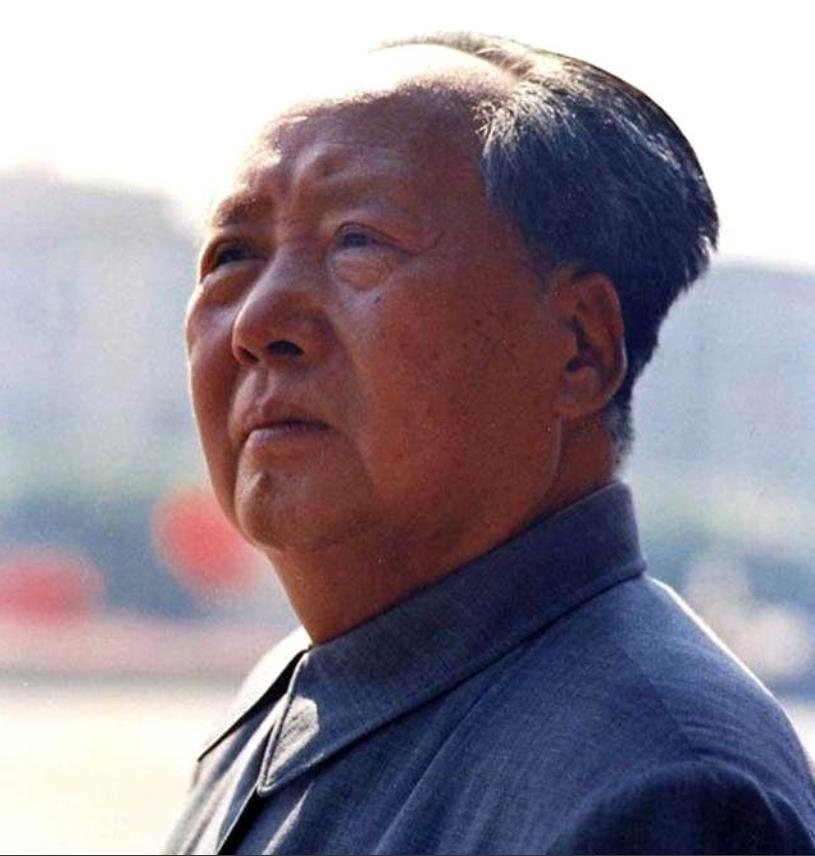

1974年,毛主席路过天安门城楼,望着自己的画像,说了一句玩笑话。

"这幅画像挂得比城门楼子还高,真不怕掉下来砸到人?" 1974年深秋,北京的银杏叶正飘飘洒洒地落下。一辆普通的吉普车缓缓驶过长安街,81岁的毛泽东坐在车内,透过车窗抬头望着天安门城楼上那幅巨大的自己的画像,突然用浓重的湘潭口音冒出这么一句话。 吉普车内的气氛一下子变得微妙起来。握着方向盘的警卫员周福明手不自觉地紧了紧,后座的秘书张玉凤正要开口说些什么,可老人已经别过脸,望向窗外纷纷扬扬的银杏叶,陷入了沉思。 这句看似随口的玩笑话背后,其实隐藏着一段鲜为人知的故事。天安门城楼上的毛主席画像,并非毛泽东本人的意愿,而是历史进程中的一个意外产物。 回到1949年,新中国成立前夕,负责开国大典筹备工作的同志们正在紧锣密鼓地布置天安门城楼。按照当时的惯例,他们准备挂上马克思、恩格斯、列宁和斯大林的画像。就在最后确认布置方案时,周恩来灵机一动:"要不再加上主席的像,凑齐五幅更加气派。"就这样,毛泽东的画像首次登上了天安门城楼。 这个原本只是为了庆典临时做出的安排,在特殊的年代里逐渐固定下来,成为了天安门广场的标志性景观。然而,鲜为人知的是,毛泽东曾经三次明确提出要求撤下自己的画像,但每次都因为"这是群众自发的爱戴"的理由而未能如愿。 机要秘书谢静宜后来透露了一个鲜为人知的细节:毛主席的书房里常年都备着一把竹梯。这把梯子不是用来取高处的书籍,而是毛泽东亲自用来擦拭那些因风雨侵蚀而变得模糊的自己的画像。当有人问起这把梯子的用途时,他幽默地回答:"这叫'自我批评'。" 这种对于个人崇拜的抵触,在毛泽东的一生中始终如一。他曾对身边工作人员说过:"我又不是什么英雄,也不是什么神。你们老挂我的画像做什么,难道要我一直守着你们吗?" 毛泽东对个人崇拜的抵制不是突然产生的,而是源于他少年时期就已根深蒂固的平等意识。这种执念几乎伴随了他的一生。 回到1900年,湖南韶山冲一所私塾内,年仅八岁的毛泽东站在一群跪拜的同学中间,倔强地梗着脖子。私塾先生要求所有学生向孔子像行跪拜礼,可这个被乡亲们称为"石三伢子"的男孩却不肯低头。"孔夫子说要仁爱,为啥要跪泥巴塑的像?"小小年纪的他提出质疑,最终成为私塾里唯一一个不肯下跪的学生。 这种近乎执拗的平等意识在1912年长沙求学时更为明显。冬天到了,看到一位同窗因冻疮溃烂而痛苦不堪,毛泽东二话不说将母亲辛苦缝制的棉衣送给了对方,自己则裹着一条薄被熬过湘江边的湿冷冬夜。这一行为气得学监破口大骂:"逞什么英雄主义!" 革命道路上,这种抵制个人崇拜的坚持从未动摇。1943年延安整风期间,有人提议将"毛泽东思想"写入党章,毛泽东当场拍案而起:"我算哪门子思想?不过是把马列主义和中国实际拌了拌!"这股脾气让在场的人都不敢再提这个建议。 五年后的西柏坡会议上,他更是亲自将"禁止给领导人祝寿"写进决议。建国后,厨师李银桥回忆,有一年毛主席生日,厨师偷偷煮了一碗长寿面,毛泽东连筷子都没动就将面推给了值班哨兵:"拿去,别搞这套虚头巴脑的。" 这种朴素作风在三年困难时期尤为突出。1961年,全国许多地区闹饥荒,河北某地干部准备了一场"忆苦思甜"展览,意在向中央表功。毛泽东听完汇报后,将材料重重摔在桌上:"有摆造型的功夫,不如去地里多刨两垄红薯!"随后,他转身吩咐警卫员将自己的特供大米全部换成普通糙米,坚持与灾区民众吃相同的口粮。据秘书田家英后来统计,那段时间毛主席的体重骤降了26斤,相当于三个成年男子一年的口粮量。 对家人的严格要求更是近乎苛刻。女儿李讷在北京大学读书时,学生证上的家庭成分一栏填的是"职员"而非任何特殊身份。有一次李讷病了,炊事员心疼她,特意送去一碗鸡蛋羹。毛泽东知道后,不但严厉批评了炊事员,还自己扣了半个月的伙食费:"我的孩子不能比工农子弟娇贵。"就连杨开慧的哥哥想给外甥谋个轻松岗位,也被他回信训斥道:"我们杨家绝不当李渊家族!" 然而,历史的吊诡之处在于,越是抵制个人崇拜,有时却反而催生出更强烈的崇拜氛围。1970年庐山会议期间,毛泽东发现会议厅挂着自己的巨幅画像,当即命令:"开会就开会,搞这些形式主义做什么?"可不出半年,全国又掀起新一轮挂像热潮。