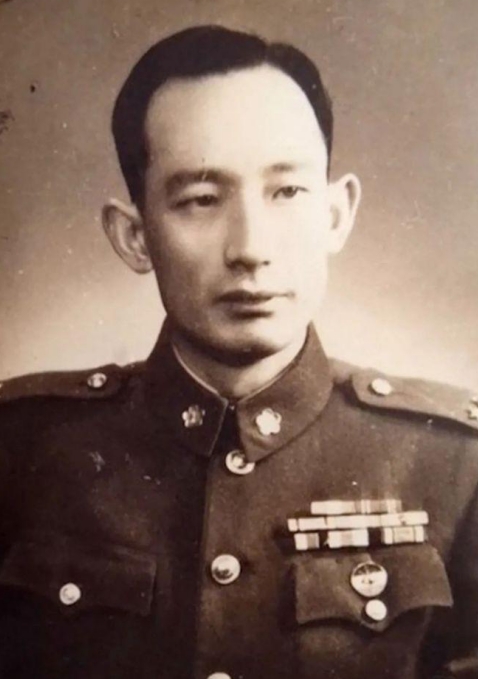

1943年4月,日军大举进攻太行山区,新五军军长孙殿英让全军举白旗,随军的军统少将文强不愿意当汉奸,带着手下杀出一条血路。 1943年4月,日军向太行山区发动猛烈进攻。面对强敌,新五军军长孙殿英决定举白旗投降。此时,军统少将文强坚决反对,他不愿屈服于敌人,带领手下奋力突围。 年少时,文强便与毛泽覃一同考入了黄埔军校。在黄埔军校求学的岁月中,文强的思想激进,积极参与各类救国活动,并先后加入了中国共青团、中国共产党和中国国民党。 然而,随着国共两党的对峙日益加剧,文强渐渐失去了与党中央的联系,最终成为“事实脱党”的一员。 1935年,文强在一段时间的沉寂之后,借助同学的帮助进入了军统工作。凭借着过人的口才和公文写作能力,加上其深厚的家族背景,文强迅速得到了军统头目戴笠的青睐。 1943年,文强的命运迎来了重大转折。被任命为军统少将的他,被派往太行山领导新五军,接手孙殿英的部队。 此前,军统早已掌握了孙殿英与日伪政府勾结的情报,文强的任务便是通过与孙的接触,试图劝说他改弦更张,回归民族正道。然而,文强并未意识到,孙殿英早已与日军达成了协议,并计划在合适的时机倒戈。 文强初到太行山时,先是对孙殿英的指挥部进行了细致的观察。在一张长桌上,蒋介石与孙中山的画像并排悬挂,旁边还摆放着蒋介石亲笔书写的文件和岳飞的《出师表》拓本。 孙殿英为了接待文强,精心准备了一桌丰盛的酒菜。在酒桌上,孙殿英放松警惕,与文强谈起了自己的过去,尤其是他与盗墓有关的往事。 酒过三巡,孙殿英显得有些醉意,情不自禁地开始展示自己“收藏”的宝物,并谈及这些物品的来历和他个人的贼赃故事。文强则一边附和,一边细心观察孙的反应。 虽然孙殿英的言辞中有许多自我吹嘘的成分,但他却不知不觉地暴露了自己的心态与秘密。那一晚,两人畅谈至天明,尽管表面上气氛轻松,但文强心中却隐隐觉得不安。 接下来的一个月里,孙殿英与文强的关系逐渐升温。孙每天带着文强四处巡视,试图让他对自己的忠诚心生信任。而文强则在这期间多次试探孙殿英,想要确认其忠诚度。 孙殿英的态度却越来越坚决,仿佛已将自己的命运与日军捆绑在一起。文强心中早已有了不好的预感,但由于身处孙殿英的辖区,他无法贸然采取行动。 果然,文强的担忧很快成为现实。1943年4月23日,日军突然派遣大批部队围剿新五军,战斗随即爆发。面对敌人的强大攻势,孙殿英在顷刻间做出了决定。为了保全自己,他指挥部下举起了白旗,向日军投降。 当文强得知这个消息时,立刻与同行的军统队长陈仙洲商量后,两人决定趁夜逃脱。通过夜色的掩护,文强和陈仙洲带领各自的小队携带武器,朝西南方向悄悄行进。 但孙殿英很快发现了文强的失踪,并带领部队追踪。文强与陈仙洲在山中寻找隐蔽地点,避免了与追兵正面冲突。 身为文天祥的后代,文强自然无法忍受沦为汉奸。他低声对陈仙洲说,分头行动,突围尽量保全自己。经过一昼夜的艰难跋涉,文强等终于突破了日军的封锁圈。第二天早上,他们暂时找到了一个村庄藏匿,躲避了几天的追捕。 正是在这段时间,文强听到了孙殿英和庞炳勋相继投降日伪政府的消息。为了进一步了解局势,文强决定前往新乡一带打探更多情报。 在新乡收集到情报后,文强继续前行,穿越黄河,抵达洛阳。在洛阳,他遇到了蒋鼎文,后者告诉文强,蒋中正认为日本即将败北,因而安排了孙殿英等人“曲线救国”,为战后做准备。 文强听后便知道,所谓的“为以后做打算”正是指他们在日伪政权的庇护下,策划了多次营救国共俘虏和情报人员的行动。 抗战胜利后,蒋中正指示熊斌与文强合作,通过媒体将孙殿英等人塑造为“曲线救国”的功臣。尽管这些人物曾是汉奸,但在战后,媒体的力量将他们包装成了“民族英雄”。 随着日本的投降,文强逐渐意识到,特务生涯让他无法再继续下去,他决定洗手不干,转而寻求正式的工作。通过程潜的帮助,文强被安排为办公厅主任。但几年的平静生活后,文强还是在淮海战役中被俘。 作为曾经的敌人,文强内心充满了恐惧,生怕自己会被当作战犯处决。然而,随着时间的推移,他渐渐发现,我军对待战俘的态度远比他预想的宽容。文强不仅接受了思想改造,还在劳动改造中表现突出。 1975年,文强终于被特赦出狱。此后,他投身于全国政协文史资料研究委员会,成为专职委员,并致力于两岸和平统一事业,直至去世。