“这次,我们终于可以健健康康地回家了!”在南京医科大学附属儿童医院的心胸外科病房里,汪女士正给刚刚从手术中恢复的孩子小轩收拾出院物品。

近日,该院成功完成国内首例儿童人工心脏双心室辅助并成功过渡到心脏移植手术,为扩张型心肌病患儿小轩带来了新生。这一案例不仅展现了医疗团队精湛的医术和多学科协作的力量,也为我国儿童心衰治疗开辟了新的道路。

13岁小轩在1年前就被诊断为扩张型心肌病,尽管接受了积极的药物治疗,但病情依旧持续恶化。近2个月,他的病情发展到全心衰竭,生命垂危。入院时,小轩已处于终末期心衰,依靠呼吸机也难以维持生命体征。在这危急时刻,南京儿童医院联合天津泰达心血管病医院,经过跨院、多学科的深入讨论,决定采用突破性的“EXTRA-VAD体外循环+LVAD左心辅助”双心室联合方案,为小轩争取宝贵的救治时间。

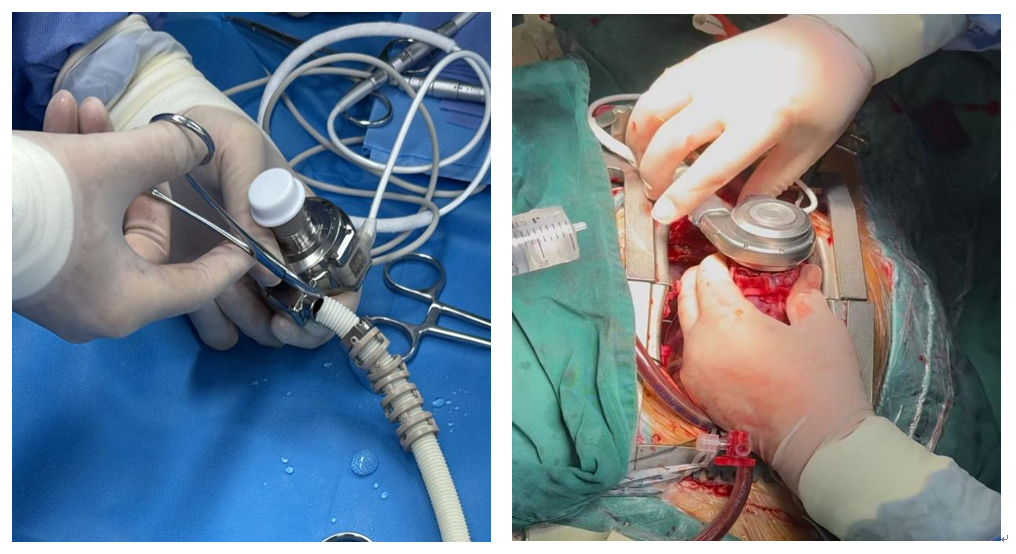

小轩的病情极为复杂,治疗过程面临诸多挑战。儿童心脏空间狭小,小轩需要左右心同时辅助,这对医疗团队来说是巨大的难题。而且,他术前已发展至全心衰竭,单纯植入左心辅助装置(LVAD)无法维持心脏功能,纵隔容积有限又无法再植入右心室辅助装置(RVAD)。为此,医疗团队创新性地使用EXTRA-VAD,通过颈静脉、经肋间肺动脉插管连接体外膜肺氧合(ECMO)辅助右心功能,这种“一体内外”双心辅助的方式,既解决了空间问题,又避免了传统ECMO插管方式延迟关胸带来的感染风险。

术前,小轩各脏器功能濒临崩溃,术后凝血机制失控,创面渗血不止、无尿,还出现了少见的全身血管麻痹综合征。医疗团队全力以赴,运用血液回收技术输血6000多毫升,持续进行连续性肾脏替代治疗(CRRT)辅助,使用血管加压药等多种治疗手段。同时,紧急启动院内多学科协作,综合制定各脏器功能恢复的治疗方案,经过不懈努力,小轩的脏器功能逐渐恢复。

在心脏重症监护团队24小时的严密监护下,持续通过心脏超声监测左右心功能,适时调节左右心流量。术后两周,小轩的右心功能恢复正常,顺利撤离右心EXTRA-VAD。考虑到小轩术前胃肠道淤血、长期卧床、烦躁焦虑等情况,医院组织中医科、临床营养科、康复医学科及心理医学科,根据他体虚疼痛及胃肠功能失调的病情特点,辨证施治,进行中医经方及药膳调养,提供全方位的中西医结合康复治疗。这有效改善了小轩术后胃肠功能紊乱、躯体疼痛、心理焦虑等问题,术后7天他便能下床活动。

幸运的是,术后第48天,小轩等到了心脏供体。莫绪明教授团队联合南京市第一医院专家团队,克服二次开胸组织粘连、长期抗凝出血等风险,顺利完成心脏移植手术。经过术后详细的抗排异、抗感染、改善心功能等方案的实施,小轩恢复迅速,如今已能正常生活。

小轩在接受新华日报·交汇点记者采访时表示,现在状态好了很多。“刚来医院时坐立难安、无法平躺睡觉,吃饭也会呕吐,心情烦躁,还经常对家人发脾气。”现在身体舒服了,心情也好了,“非常感谢医护团队给了自己第二次生命。我打算回去后好好学习,珍惜这来之不易的新生。”

据南京医科大学附属儿童医院名誉院长、心脏中心主任莫绪明介绍,我国每年约有4万例患儿因心衰住院治疗,心脏移植是心衰晚期的唯一治疗手段,但儿童心脏移植面临供体极度匮乏的难题,许多儿童只能依靠机械装置等待移植。此次儿童双心室辅助手术的成功,将人工心脏在儿童心衰治疗中的应用提升到新高度。

此前,我国儿童左心辅助困难重重,不仅因为设备依赖进口、价格昂贵,还由于儿童心脏空间小,技术实施难度大。如今,随着中国制造的发展,国内已有厂家研制出适合儿童的小型左心辅助装置,为儿童左心辅助带来新希望。

莫绪明教授还提到,目前国外心室辅助装置价格高昂,国内虽发展迅速,但价格仍较高,限制了人工心脏在桥接移植中的应用,约25%的患儿在等待移植过程中不幸离世。此次与刘晓程教授团队“火箭心”的成功合作,将进一步推动植入式心室辅助装置在心衰患儿中的应用。同时,南京儿童医院已开展人工心脏救助计划,旨在为终末期心衰患儿带来希望。

新华日报·交汇点记者王甜