在三湘大地奔涌的大学生创新创业热潮中,一颗生根于非遗的种子正破圈生长。

日前,长沙理工大学经济与管理学院的本科生王豪带领团队,以8个月时间的不懈奋斗,用数字云镜复刻千年陶瓷,让国礼技艺飞入寻常人家,踏出了一条非遗数字化发展新路径。

遇见非遗,抓住创业突破点

王豪与非遗的缘分早在年幼时便结下。家在湖南平江的他常跟着长辈去看节庆时的九龙舞,埋下了对中华传统文化热爱的种子。成长过程中,他将关注化为行动,参与了许多非遗文化传承相关的志愿活动。进入长沙理工大学学习后,他开始组建实践团队前往湖南各地调研非遗发展情况,发挥专业能力助力非遗“破圈”。

在一次由王豪团队组织的女书文化传承课上,一名小学生的惊叹提醒了他:“女书好神奇、好漂亮,我之前还从来没见过呢!”

王豪意识到,目前许多非物质文化遗产仍存在“束之高阁”的现象,并未走进普通大众视野。他开始思考:能否将传统文化与现代科技融合,让非遗“飞入寻常百姓家”?

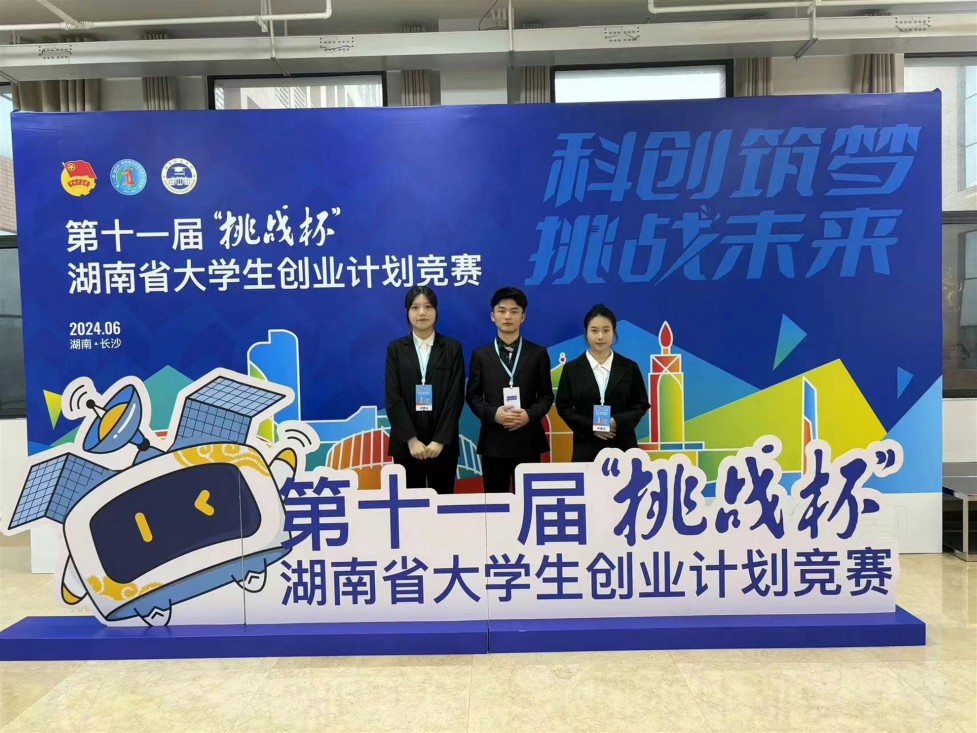

“非遗+科技”的跨界想象在王豪的内心深处一直活跃着。带着这个问题,他广泛搜寻信息,整合资源,探索非遗数字化发展方向,并通过积极参加科创比赛积累相关技术专利,不断验证并提高自己想法的可行性。大学三年间,他带领团队拿下了包括“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛国家级银奖、“挑战杯”中国大学生创业计划大赛国家级铜奖在内的20余项国家级、省部级竞赛奖励。

2024年8月,王豪与“泥人刘”品牌创始人、长沙窑铜官陶瓷烧制技艺省级非遗传承人刘嘉豪相遇在一次创业交流会上。交流中,他们发现彼此对非遗文化传承的期望与想法不谋而合,于是一拍即合,决定共同创业。

为更好地了解铜官陶瓷发展现状,王豪跟随刘嘉豪前往铜官窑开展了一系列调研。在“泥人刘”工作室,王豪在长沙窑铜官陶瓷烧制技艺国家级非遗代表性传承人刘坤庭的指导下尝试捏泥,感受千年陶瓷的魅力。

与刘坤庭交谈中,王豪得知,一件精巧的陶瓷作品,从制作到完工至少需要半个月的时间。如何解决非遗高水平设计与低效率产能的矛盾,实现加大产能、批量生产?这成为王豪思考的新问题。

携手解题,用数字技术焕发陶瓷“新彩”

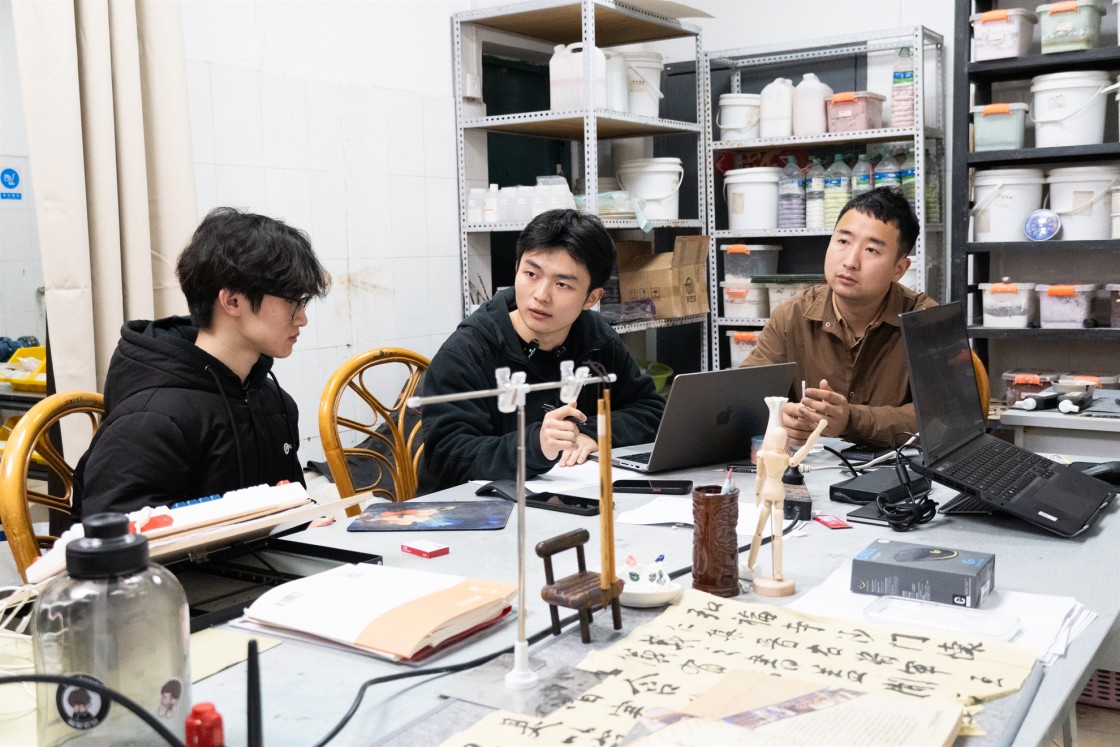

凭借比赛积累的人脉,王豪吸引了许多校园科创人才,并顺利组建“窑光溢彩”团队。他召集团队伙伴开展头脑风暴,最终讨论出以数字孪生技术将非遗技艺精准复刻的想法。经过大量采集产品款式和数据,建立地域特色模型库,再通过3D打印技术生产出来,有望缩短80%的生产周期。

王豪整理好创新思路,向刘坤庭征求想法与意见。“不管现在技术成不成熟,我都要支持!”刘坤庭的话语给了他极大鼓舞。

为进一步完善方案,精准描摹消费者画像,王豪团队走访联系了196位非遗传承人,并通过线上、线下渠道收集了1742份消费者问卷,了解非遗传承人对非遗数字化的认知程度与接受意向,进一步把握市场动态与消费者需求。

有了数据支撑,王豪带领团队开始尝试用数字孪生实现非遗技艺的动态重现,以数字云镜复刻千年陶瓷,并将项目起名为“铜官云镜”。

为更好保障陶艺打印精度与成功率,团队认真比对了多家企业的技术特点,最后选择与湖南师范大学技术团队合作,打造出第一件产品。

经过多次试验,团队利用结构拓扑优化与DLP打印技术两大数字算法,逐一突破了耗材成本高、制作效率低的技术难题。生产出的第一批3D打印陶艺产品仅仅使用8天时间就高精度复刻铜官瓷技艺,实现了低损耗、高还原。

落地生花,将小众珍藏推向大众共享

2025年1月,王豪与团队共同成立湖南曜薪文化科技有限公司,注册资金200万。截至目前,公司签订合同金额达120万元。产品“金蛇纳福”被推荐为“院士·国礼”,实现当期10万元营收,并与12家商业协会及文艺展馆达成合作,仅线下试用便吸引了超3000人体验。

团队以高精度三维扫描为基础,捕捉陶瓷产品形状尺寸及颜色等数据,并进行参数化设计,实现铜官窑陶瓷的数字化保护与智能化生产,目前已获取14万件陶瓷手工艺品模型数据。此外,正在构建的“铜官云镜”APP上线后,用户只需提出想要的陶瓷元素、样式特征,系统便可自动生成4个全新的带有铜官特色的陶瓷图样,消费者可在其中筛选心仪款式,最终由3D打印生产成品。

“创业比我想象中的要难,但好在有学校与团队在身后支持我,我从未想过退缩。”王豪期待“铜官云镜”能在湖湘非遗文化领域吸引更多人加入,一同打造非遗数字信息库,并推出更为丰富的文化产品。他希望持续为非遗产权保护与数字化发展贡献力量,让数字技术惠及更多非遗传承人,用大学生的创业热情吹响“数字非遗”的号角。

通讯员范子馨黄雯静潇湘晨报记者李楠