编者按:“港片”永远是华语电影爱好者绕不开的话题,自2015年起担任香港电影金像奖协会董事局主席、自称“影坛不死鸟”的香港导演尔冬升认为,港产片的成功既有几代香港电影人的努力和创新,更离不开时代的因素。

“现在中国电影已经国际化了,所以港片的影响力已经不会像当年那样的震撼,因为那个年代已经过去了。”

邵氏武侠男主出身的尔冬升在优酷《无限超越班》第三季录制后台与观察者网交流了自己对于电影产业和演员的看法。他认为做演员是一辈子的事,“艺德、专心、对行业有热情”是他对“好演员”的标准。从执导《癫佬正传》《新不了情》《旺角黑夜》,到来到内地市场后拍摄的《我是路人甲》《海的尽头是草原》,再到近年来扶持新人导演,监制《年少日记》《白日之下》,尔冬升一直在关注着市场的变化。

尔冬升在优酷《无限超越班》后台与观察者网对话

[对话/新潮观鱼]

演员的成功靠“命运”,男粉比女粉更长情

观察者网:很高兴能在《无限超越班》后台和您交流,作为演员出身的著名导演,近年来您以评委老师的身份出现在内地的演技综艺,对艺人演技的点评以犀利和直接著称,您如何衡量年轻演员的演技,作为导演您在工作中是如何帮助演员调整到最佳状态的?

尔冬升:评价演员的演技,我觉得不能一概而论。很多时候大家觉得流量演员演技就不行,那也不一定,有些拍网剧的流量演员戏也很好,而有些科班出身的演员演戏也未必行。我也试过一些科班出身的演员,其实他们不太适应影视领域,更适合去演舞台剧。

我认为一个演员的成功有时候不(仅仅)是看他能力多高演技多好,也看运气,往往是有没有运气遇到一个好角色。哪怕你之前人气不高,或者大家不喜欢你,只要你遇上了一个好角色,可能突然间就爆火了,有时候可以说这就是所谓“命运”了。

这一季的节目比较特别,这些演员第一次录制的时候比较紧张,到了第二阶段我发现大家的变化都很大,应该是已经有了一些准备,有了经验之后就比较稳了。我印象最深刻的艺员是余宇涵和丁真,他们俩一开始都是“一张白纸”的迷茫状态,这次来已经适应了,从这个角度来说他俩的提升是最多的。

在《无限超越班》第三季体验“演员”角色的丁真和余宇涵

我是演员出身,理论方面不强,所以在现场我更多的是以一个前辈的角度来点评他们,有时候说话就比较直。参加了几次演技综艺后,我自己其实也在反省和改变——为什么我在现场是比较保护演员的,到了综艺就好像变得那么严苛——可能是因为综艺本身的需求吧。现在我自己也有一些微调,我看到演员们紧张的时候,会设身处地地站在他们的位置去想,其实他们的压力是非常大的。

我做导演的时候拍戏没有那么赶,每天的工作量安排要确保有足够的时间和演员交流沟通,而对待不同的演员需要有不同的方式。演员其实有的时候很脆弱,如果在现场你对他们太严厉,有可能整个人的(精气神)就会散掉。比方说,你拍一个新人,如果镜头和工作人员和他的距离很近,往往他们就会很紧张,这个时候我就会调整画面的结构,把机器全部往后挪,让现场的人少一点。但也有演员就完全不怯场。

参加这些演技节目,我也和郝蕾、陈凯歌导演学习了和演员沟通的不同的方法,很有收获。

观察者网:您曾经执导过的作品《我是路人甲》,关注和描写了“横漂”群演们的奋斗日常,这次《无限超越班》第三季也在横店录制,会有“光替”让选手体验不同的工种,您怎么看待这样的安排?您觉得演技综艺对学员的实际业务会有什么样的帮助?

尔冬升:我之前建议,与其搭那么多布景,不如把这档综艺挪到横店来拍,现在很多演员没有试过作为群演的那种处境了,所以我们想在节目里故意让他们试一试这样的感觉。

我认为一部电影或者电视剧所有的人是作为一个整体进行团队合作的。如果只有主演,是成不了一部戏的。现在一些年轻演员有很多人围着、捧着,但你要知道,其实你只是其中的一个环节而已,如果没有其他的工作人员,没有群演,你根本没办法吸引到观众,戏也拍不出来。所以在我的戏里,我是不会让他们蹲着吃盒饭的,必须在吃饭时让群演有桌子椅子可以吃饭。

尔冬升在横店拍摄的《我是路人甲》描写了群众演员群体的艰辛与喜怒哀乐

对于演员来说,我觉得综艺是另外一回事,和真正的影视还是有差别的。演员来参加《无限超越班》这样的综艺能得到的好处首先是曝光率,其次是对他们应变能力的训练——突然间换了一个剧本、突然间自己的角色被换掉了、你准备好的东西突然不需要了——这在我们影视工业里也是时常会有的情况。在综艺里这样的体验是对他们挺好的训练。

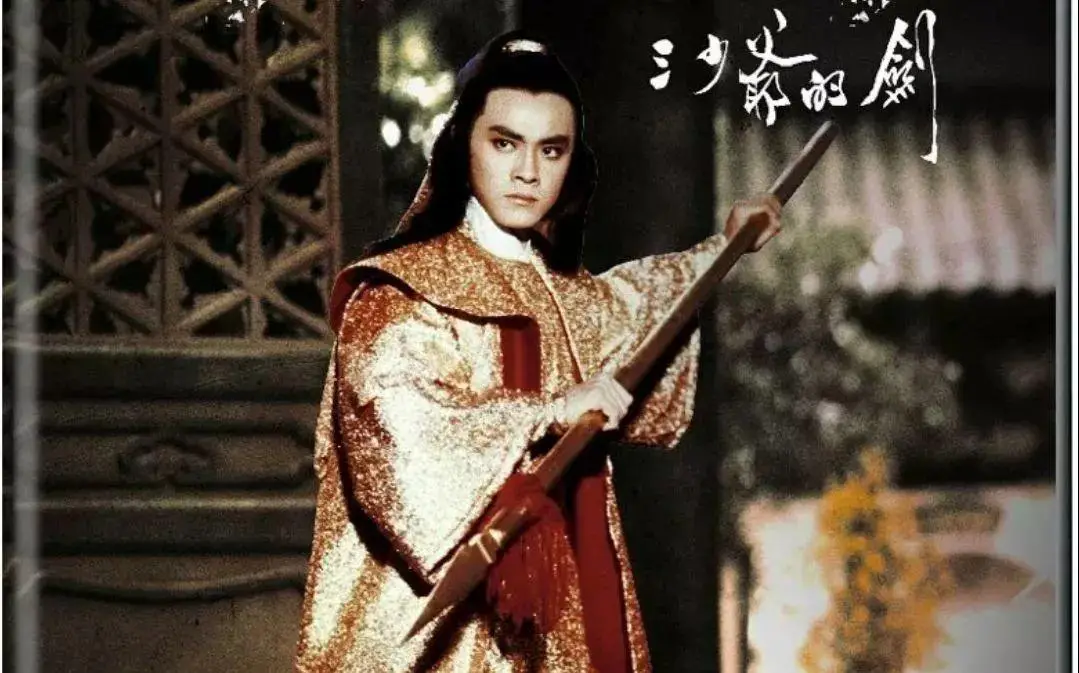

观察者网:您曾经凭借出众的外形成为早年间的邵氏“古偶男主”,现在很多网友会对比当下的偶像演员和老港星,认为“审美退化”了,您怎么看?您曾经提到“演员靠脸是没用的”,是否也源于自己的经历和感受?

尔冬升:审美不会退化啊。我想30年后的人再看今天的肖战、王一博,也会觉得他们长得帅。审美其实还是一样的。

但如果只是看样子的话,人是会变老的。我前几天还在跟朋友开玩笑说,男粉丝好像比女粉丝要“长情”——女粉丝“变心”很快,虽然追星时比较疯狂,但突然另一个偶像出现,她们很快又会“移情”新的偶像。如果只靠脸是不行的,对不对?

尔冬升在邵氏武侠《三少爷的剑》中的造型

现在你的流量高,那以后呢?演员是一辈子的工作。今年6月30日是我入行50周年,我的演员生涯没有走到过最高,也没有去到最低,我老开玩笑说自己是“影坛不死鸟”。一个演员随着年龄的变化,需要去演的角色也会改变,年轻时演学生,成熟了要去演白领、然后到了某个年龄就去演爸爸、妈妈这样的角色。这是逃不掉的。无论是做演员、编剧还是导演,在这个新人辈出的行业里,要留得长久还得靠你的演技和能力。

港片情怀是大时代的产物,不会刻意“坚守香港”

观察者网:对于内地很多电影爱好者来说,港产片是他们的审美启蒙,但现在大家也会感叹港产片繁荣不再,甚至“港片已死”,您对此怎么看?

尔冬升:这种变化是和时代有关的。80年代改革开放,慢慢有港片的录像带进入内地,第一批“北上”的香港导演是90年代左右来的内地,第一站先到的上海。当时内地的商业片没有那么多,所以香港的这些东西进来之后影响很大。内地的观众之前没有看过,对于港片的第一印象必然是新鲜,甚至带点震撼。

现在中国电影已经国际化了,所以港片的影响力已经不会像当年那样的震撼,因为那个年代已经过去了。

香港电影对内地电影的影响主要在十几、二十年前,我认为从冯小刚拍贺岁片开始情况就不同了——所有的老板一看,哇,原来一部电影的票房是可以过亿的——从这一刻起香港的电影市场就彻底被颠覆了。商人都是很现实的,一夜之间香港所有的老板都转型要去拍合拍片。

冯小刚喜剧电影《非诚勿扰》在2008年上映,拿下了2.6亿票房

合拍片的繁荣后来也带来了很多问题。比如,当时的合拍片演员是有配额的,所以当时的合拍片往往都是香港演员演男主角,搭配一个内地女明星演女主,一大批内地女演员在那个时候进入香港电影市场,但其实没有什么发挥的空间,只是为了凑一个配额。

大秘密

作为导演,当你突然间有了一个灵感和题材,会很热血很想拍,但很多时候你是拍不成的——找不到投资,找不到合适的演员——这种热情就会冷却。每个电影、每个剧本、每个创意都有他们的命,我只能随遇而安,顺其自然。

山吹藤.

所以 老板 和 导演 其实都没什么眼光 只会盯着钱 如果还有当年品质的港片 不需要内地元素 就直接有市场 而搞了一堆混血的合拍片 真的是 两边都不喜欢看 烂到不行 [捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭]

清风

说实话,现在内地四年本科影视艺术院校出来的演员,特别是男演员,演技真的比不上香港短期培训班出来的演员。

大宝贝

主要是香港拍来拍去就那几个题材,翻来覆去地拍,也不转型,看厌了,内地现在拍的题材更多样,而且还有动漫元素的加入

会飞的鱼

香港电影80年代能让内地观众接受,都是在录像厅,内地电影任何时候都不被香港接受,大制作大投资的电影欧美都能接受到香港不行,票房比不过几百万投资的本地文艺片,他们的优越感代代相传一直在,占便宜这一块倒在行,香港赚钱内地花像蝗虫!

雨声阵阵

很有思想,也很坦率的电影工作者,(海的尽头是草原)这样叫好不叫座的文艺片都会拍,这对务实的香港制作来说,已经是一种文艺精神的超越了。

飞翔的?猪

这人把自己搞得像泰山北斗一样,拍过啥?

达成吉思

香港金像奖不也是这种要求吗,要求香港演员达到七八成以上

放慢节奏

香港导演还是要走出舒适圈,去适应新的市场。

ther

港片巅峰期早就过去了

大宫一生推

香港电影最后的辉煌《寒战》

Melody?

后来15年放开了,港片男主女主都是港星为啥还没人看,包括现在的港片,说扑就扑[捂脸哭]

楠瓜大怪

一天到晚警察,卧底,黑帮,早就腻了。

半斤八两打工仔

有一类导演他的电影能让你看的津津有味,很容易看下去,罗曼波兰斯基、巴贝特施罗德、尔冬升…

SiX。

香港应该拍一些抗战剧。

吟油狮人

娱乐圈就是市场说话,市场在哪里娱乐圈辉煌就哪里

Only佳家衣

香港电影还是靠那些老艺人们苦苦支撑 等他们完全淡出去了就基本走不出去了

一些安慰

尔冬升年轻时候那么帅,哎,岁月真是杀猪刀

pennyice

现在香港新生代影星好像真没有

是谁啊喂

他的《门徒》不就是吗,吴彦祖和张静初

颜性恋

香港电影题材太窄了,就那几个老套路,海内外广大华人都看厌恶了,所以香港电影不再吃香了

你的背包对我沉

没天赋,尔冬升很难突破

一曲红楼梦中人此生终不遇倾心

富不过三代

Buting-Pudding

任何一个行业,“不专业的人教专业的人做事”,这个行业就会停滞不前或者陷入低迷

七七还是七

只有我觉得他很儒雅吗[爱心]

mininini

因为配额的问题,香港女演员很少机会演合拍片,内地男演员也少演合拍片

狐狸和花

从无间道开始,香港电影就走下坡路了

若影成风

但香港女演员起不来了[无奈吐舌]

Lea

最近看过的100%纯港产的电影,最喜欢《破地狱》,本地票房也有1亿多,说明还是制作问题。

kating

张艺谋的英雄是颠覆了中国电影市场,然后我的妈呀,十面埋伏 夜宴什么的 无极什么的 黄金甲什么的 从此就是大制作的

子宁不嗣音

尔冬升内地发展后都没拍处过好片

血在烧

前一代人上车后就想锁门了

忽悠的BB机

没有8几年就开始拍合拍片,刘晓庆与梁家辉的火烧圆明园

查无此人

其实就是香港电影人过时了而已,他们的老几套应付不了阅片量越来越多的观众,也骗不了东南亚片商了。某些人还扯审核问题,内地电影人有资格骂审核,香港电影人没资格,他们的电影只要不上内地院线,内地也管不了,那他们为什么不去东南亚市场称王称霸呢?当初东南亚市场可是港片的自留地。