“吃碗鱼汤面,赛过老寿星。”——到了东台,一定要记得吃上一碗东台鱼汤面。

东台鱼汤面的面条用的是上白刀切面,就是将面粉加水揉成面团后用刀切成粗细均匀的细条。这样做出来的面条颜色洁白、质地细腻,口感爽滑有劲道。

不过,但是面条好也不行,汤料也得上乘才行。

东台鱼汤面的汤料的主料是野生鲫鱼、鳝鱼骨、猪骨等原料,熬制成的汤汁乳白,清爽不腻,鱼汤面与其他种类的面条的差别就在于这汤。

东台鱼汤面不仅味道鲜美,营养价值也很高,高蛋白、低脂肪,富含活性钙和各种氨基酸。

东台鱼汤面还具有很好的养生作用,食后不上火、不口干,能够润脾健胃,补虚疗肠,

很符合当代人所追求的膳食养生。

鱼汤面源于清乾隆三十三年(公元1758年),已有近300年历史。

相传乾隆年间,东台有一家开面馆的老板,一天晚上,他在街上发现了一家新来的卖面条的小摊子,便去买了一碗。端在手上一看,只见面汤浓厚雪白。一会儿功夫,碗面上就结了一层薄膜。他尝了一口,又鲜又香,比自己店里的不知要强多少倍。老板心里一动,便向摊主细细盘问。原来那摊主竟是来自皇宫的御厨,由于有一次没有把汤烧好,就被逐出了皇宫。无奈之下只能挑个小摊,四处流浪,聊以糊口。老板听说后心想这竟然是一道御膳,怪不得如此美味可口。于是连忙将摊主请到店中,由他掌厨。从此,这店里的面条,全是用的那御膳厨师亲手调制的鱼汤,尝过的顾客赞不绝口。于是一传十,十传百,四乡八镇,远近闻名。"鱼汤面"就此成为东台享有盛名的特产。

东台鱼汤面如此美味,也难怪当地老百姓常说"吃一碗,想三年"。

从早点到晚饭,东台的集市上都少不了鱼汤面。

东台的早晨,是被一碗热气腾腾的面条唤醒的。大街上、小巷里,只要是售卖中式早点的店家,锅里都炖着滚热的鱼汤。"老板,来一碗鱼汤面。"东台人对生活的滋味和态度,从这一碗鲜香的面逐渐蔓延。

"秋天响亮惟闻鹤,夜海朦胧每见珠。"依海而生,拓海而兴的东台,物产丰盛,自然条件优美。这里流传着盐的刚性,也有鱼汤面的柔软。

鱼汤面是东台早茶中的重头戏。眼看着厨师将野生鳝鱼的骨头、鲫鱼、猪筒骨用葱姜煸炒,以大火慢慢熬制成浓白似乳的鱼汤。将面条煮熟后盛入鲜浓的鱼汤中,撒上胡椒粉和蒜叶,盛到碗里,面条丝滑柔软,鱼塘醇厚浓郁,心里别提有多高兴了!

鱼汤面做得最好的同乐楼算一家。同乐楼

创办于上世纪八十年代,前身为东台县第二饮服公司丁字街熟食店,该店在老一辈厨师鲍春林的指导下恢复鱼汤刀面的传统制作方法,以木杠压面、大刀切制、鲫鱼熬汤等特色而名噪一时。

盖浇主要有脆鳝、肴肉、雪菜肉丝、肉酱以及四时小炒等,这些盖浇主要是与鱼汤面搭配而食,或香脆,或鲜嫩,或增味,为早茶中的特色亮点。

鲜肉包以传统老酵发面,鲜肉剁碎加入调料及打碎的"俏"拌和上劲做馅,做好的包子讲究"汪油离壳,底鼓踮脚",酵面蓬松软绵,馅心肉圆成球。味道咸甜适口,进嘴醇鲜多汁。

冷菜品种多样,常见的有烫青蒜、白斩鸡、

脆鳝、松花蛋、五香花生、熏鱼、蓑衣萝卜、糖醋海蜇头等应时冷菜,可以吃早茶时"过早酒"。

千丝也是东台的特产。干丝的主要原料是本地所制的百页切丝而成。"拌干丝"要将干丝烫至软绵、爽滑,辅以青蒜、花生米、肴肉、酥虾、姜丝等拌和而成,四季味道有别。

"煮干丝"是以百页丝为主,配上开洋、鸡丝、脆鳝、笋片、木耳、火腿、时蔬等辅料,用浓白鱼汤煮就,滋味多样,鲜美异常。

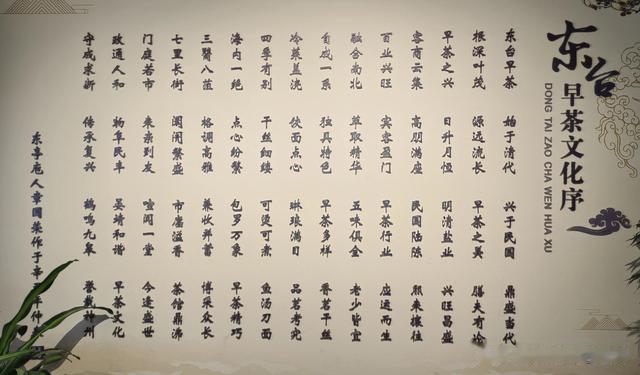

东台人喝早茶的习惯由来已久,后来逐渐形成了一种早茶文化。

有些上茶馆吃早茶的老食客,早上还有吃早酒的习惯,来吃早茶称为"小咪厄子"说是弄个"馋酒",不然总觉得早上寡唠唠的。酒不在多,一两杯足矣,有"早酒两盅,一天威风"之说,下酒的小菜除了买盘生姜干丝,还有鱼汤面的浇头。浇头一般是脆鳝或者肴肉。这浇头是有讲究的,直接放在面上称为"盖浇"或者"大面",另外用小碟装上称为"过桥"或者"单挑",喝酒者自然会选择"过桥"。

早酒

东台人品茗,注重春饮花茶,夏饮绿茶,秋饮青茶,冬饮红茶。除此之外还有民间四季喝茶的讲究,春饮桑叶茶,夏饮大麦茶,秋饮荷叶茶,冬饮蚕豆壳茶。

品茗

红兰别墅茶馆是民国老字号太平园分号,茶馆里堆设鱼池假山,种植兰花天竹,环境优雅,1940年10月,陈元帅曾在这里召开各界民主人士统一战线会议。该酒楼经营一直延续到上世纪末,以早茶四式点心而著称。