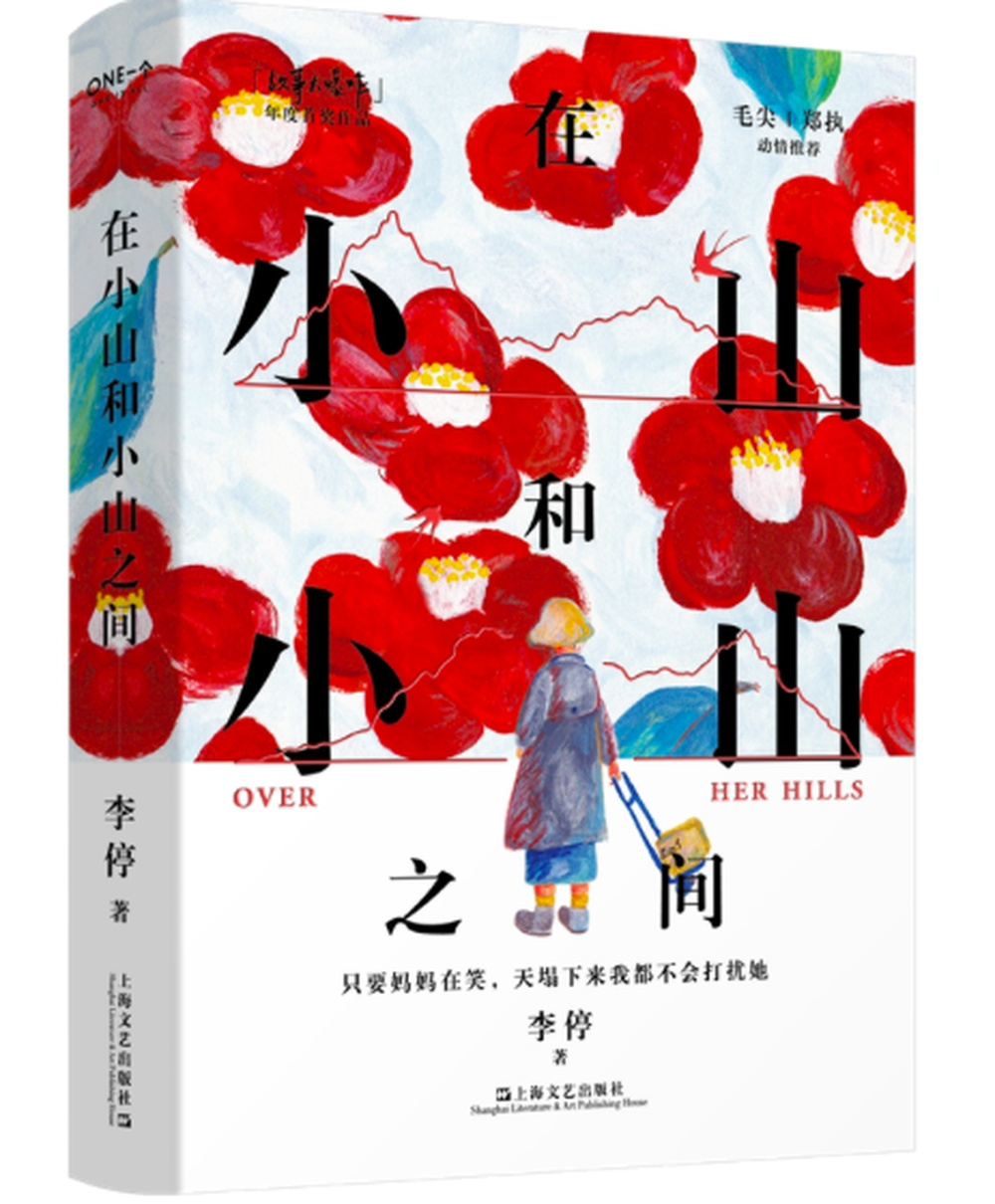

在书店看到一本巴掌大的口袋书,《在小山和小山之间》。被封面左上角写着的“故事大爆炸”年度首奖作品几个字吸引,就买了。其中的“动机”,恐怕出于一种“避重就轻”的阅读心理:害怕大部头,害怕连精彩故事都没有的小说。

读起来果然很轻松,两小时就看完了。故事虽没到“爆炸”的程度,也足够吸引人。“在小山和小山之间”的意思,就是在母亲和女儿之间:女儿不到二十岁就保送大学本硕博连读,因为感情受挫,博士没读完就独自一人到日本,疗伤、结婚、怀孕;单亲妈妈半辈子都在老家县城教同一本语文教材,从小对女儿严厉,在得知女儿怀孕后决定到日本照顾女儿。“两座小山”之间,其实还隔着时代之间的山、文化之间的山。小说中,作者用娓娓道来的笔触,将母女之间内心的隐痛层层剥开,和声细语中酝酿着情感的波涛。

其实故事并不复杂,但好处是,作者在小说中以细腻的心理体验,传递出了母女之间那种互相深爱又互相伤害的细微情感,就像两只刺猬的拥抱,颇能引人共情。比如,如今很多人都远离父母,只好用“给钱”代替“陪伴”,小说中的女儿,每次回家也给妈妈钱,但是当母亲在东京要给女儿饭钱时,女儿才体会到“作为收钱的一方心情并不愉快”。

情感的隔膜不仅因为事实上“我们都是独立的个人,应该过自己的生活”,更因为互相之间的“不说”。女儿的情感之伤不跟妈妈说,妈妈的丧子之痛不跟女儿说,仿佛“中国人不聊这些难过的事,哪怕是跟自己的妈妈也不能聊”,“每周给妈妈打电话,我们只聊一些不重要的、不需要解决的事”。于是很多误会产生、累积,层叠缠绕。

小说的双重视角于是成为一种非常契合主题的叙述方式,女儿视角和妈妈视角交错出现,都以第一人称展开,“层叠缠绕”的误会和纠葛以“独白”的方式细细铺陈。对读者来说,是在两重“受限制”的视角中慢慢拼贴出一个“全知”视角,因而既能进入母女双方各自的内心,又能因为更“全知”的视角而心生无限感慨。如此,读者在阅读时就能以强烈的“同情”之心纠结于母女双方的误会并希望这种误会消解,而小说中的母女双方,也在努力理解并向对方靠近。阅读于是成为一趟牵动人心的温暖旅程。

从故事的角度说,“烈度”最强的反而是母亲为了“超生”导致儿子出生不久就意外死去的场景。“川川死的那天,我也永远地死掉了。”母亲后来的离婚,也是因为和父亲在对待这一事件时的不同态度,“为什么?因为我恨他那么积极地生活。”这样的语句,直击人物内心隐痛,格外动人。

“那个时代,不知名的地方来的一阵风,都可以轻轻改变我的命运,就像改变芬如的命运一样。我们都一样,等着所谓的风声、政策、消息,哪怕它没有理由、没有定论、随时会变。芬如生下了被杀死的孩子,我只不过比她运气好一点而已。我从没这么清楚地意识到我们都伸长了脖子,在等着命运来光顾。”可惜命运没有那么美好,意外还是发生了。母亲的感伤于是成为时代的一根刺。

“我心里有一个理想的妻子、妈妈的形象。那个形象太鲜明,是我从小一点点堆积起来的:温柔、慢声细语、不轻易指责伴侣、考虑对方的感受、始终挂着微笑。我想成为的,就是和妈妈完全相反的人。”当女儿在理念和事实上都越来越“远离”母亲的时候,小说却在这种“远离”中透露出越来越强烈的“靠近”的愿望。这种心理张力于是成为小说真正的魅力所在。就像作者在“后记”中的感慨,也正是小说在读者心里引起的感慨:“血脉相连的亲近的人,却在同一空间分享着不同的记忆。这种隔阂、误解,该谈的闭口不谈,能谈的只是日常皮毛事,用真心去猜真心、用真心去碰撞真心,有时甚至碰撞到伤痕累累,这实在是把我刺痛了。真心和真心之间的距离,有时很远有时很近,但好在真心不会变,真心永远是真心,即便有痛苦,但仍然是我心里美好的事。”

小说还写到了日本人和中国人在处理代际关系时的差别,写到女儿和日本丈夫的生活,但这一部分小说写得比较薄弱,尤其丈夫这一形象,比较单薄,仿佛只是理念化的存在,缺乏血肉丰满的细节。特别想提一下的是,在写到女儿和丈夫的生活时,还有明显的前后矛盾之处。第62页中写道:“在和渡边结婚后我就辞掉了工作,靠他一个人的工资生活,因为渡边希望我能在家里,也因为这是日本社会最常见的一种选择。”第199页写道:“我们住在气派的高级公寓里,他一个人的收入足够养活我们全家包括未出生的孩子。”但第131页却有这样一句:“他还说过夫妻也应该独立,所以我们一直在分摊生活开销和房租。”

在篇幅不长的一部小说里,这样明显的疏漏还是不该出现的。当然瑕不掩瑜,小说以细腻的心理和情感描写紧贴人物内心,引人共情,给人抚慰,教人反思,已属不易。何况还有真心和爱的温暖。如同作者自己所说:“当了父母之后,知道所谓的‘付出’去爱人并不是一种失去,而是一种得到,让人变得充沛而包容。”

记者:钱欢青编辑:徐征校对:李莉