钱江晚报

经过一天的现场PK,4月24日上午,2024年度全国十大考古新发现揭晓,国家文物局党组成员、副局长乔云飞宣布最终结果:浙江仙居下汤遗址入选“十大”。

此前,下汤遗址已获得2024年中国考古新发现(“六大考古”)、2024年度浙江考古重大发现。

下汤遗址的重要学术价值是什么?

上午,中国社会科学院考古研究所研究员陈星灿对下汤遗址做了现场点评——

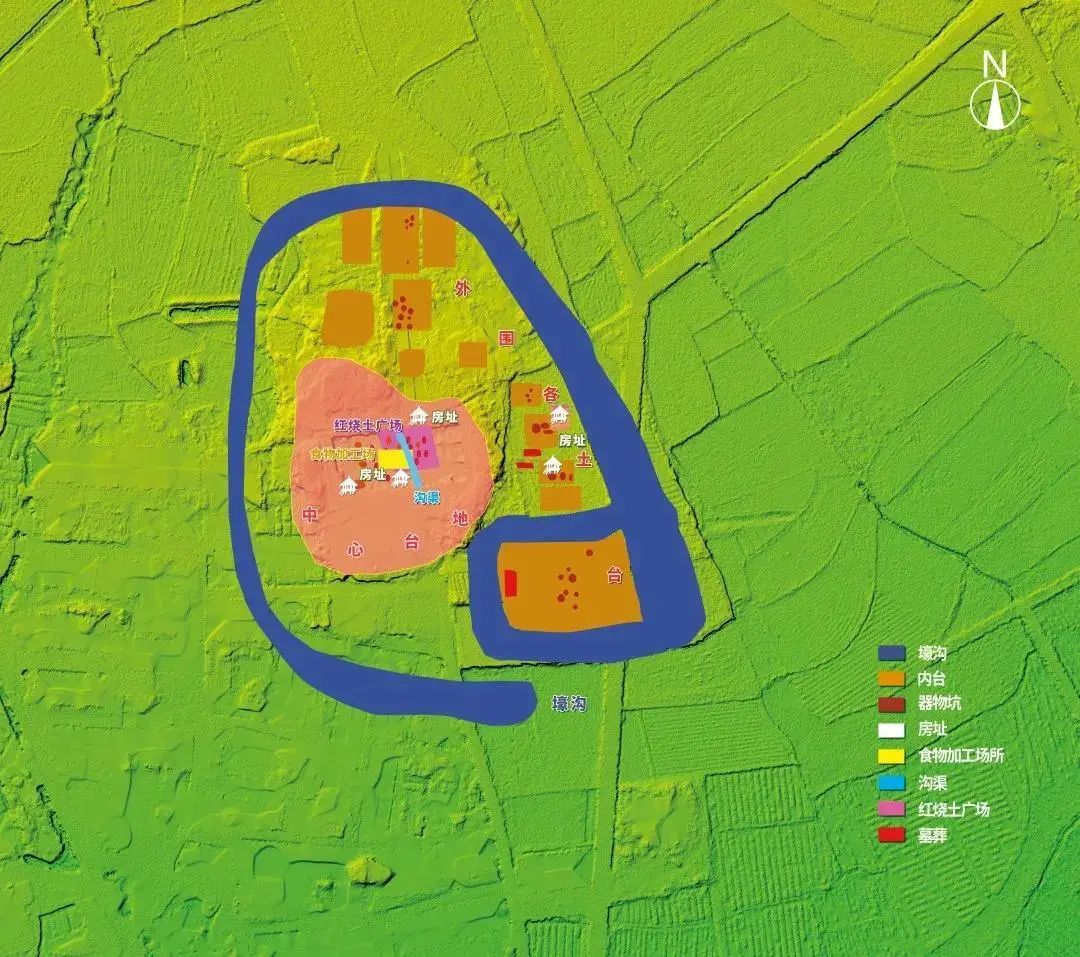

“下汤遗址是中国最早的农业聚落,过去4个年度2000多平方米的发掘,揭示了距今9000年前后,上山文化中晚期的中心台地、外围人工土台、环壕的三重聚落,它的聚落结构及其动态发展过程。遗址的发掘面积虽然不是很多,但是我们几乎发现了包括所有因素的遗迹,包括房址、器物坑、灰坑、墓葬、食物加工厂、红烧土广场、沟渠、道路等等,应该说是全景式地呈现了早期农业社会的聚落形态和结构,为我们研究南方地区早期稻作农业社会提供了一个重要的标本,这个发现是非常重要。”

下汤遗址历经上山文化、跨湖桥文化、河姆渡文化、好川文化,纵贯新石器时代的始终,确立和完善了本区域考古学文化序列,是我国南方早期稻作农业社会对一万年文化史、一万年文明起步的重要实证。并且,在新石器时代早期遗址聚落形态与社会结构普遍不明晰的学术背景下,下汤为研究早期农业社会提供了非常重要的样本。

4月23日,20个入围终评的项目进行了一天的汇报,20分钟亮相时间,包括PPT汇报和“答辩”。按照年代顺序,下汤遗址发掘项目负责人、浙江省文物考古研究所研究员仲召兵第三个出场。白衬衫,黑西装,利落大方。15分钟汇报,5分钟问答,时间掐得很准。

这不是即兴演讲,每一句,每一个点,都经过了打磨。

“十大”之前,包括考古所的年终总结,仲召兵已经经历了三四次正式汇报,“一直在打磨PPT”。他告诉潮新闻记者,为了这次十大汇报,方向明所长又拉了一个群:下汤考古汇报沟通群。大家随时提建议,修改提炼。去北京前两天,4月20日,考古所还专门做了一次预演。

“主要是逻辑线,这个要清楚,第二个要简洁,同时还要突出重点。如果靠现场发挥,语言组织往往比较会容易散,所以做PPT前,要先形成一个文本,15分钟,3500多字,避免口语化。”仲召兵说。

现场,最后5分钟的专家提问,是比较紧张的时刻。

四位专家提问,都问到了墓葬和谜团很多的器物坑。

“下汤遗址晚期发现了3座高等级墓葬,确定是墓葬的主要依据是什么?”山东大学教授栾丰实首先提了一个关键问题。

先回顾一下知识点。

下汤遗址是个远古村落,它有三重结构:中心台地、外围土台,还有环壕。土台上,发现了3座高等级的墓葬,为长方形竖穴土坑墓,2座东西向、1座南北向。随葬陶器数量比较多,都超过了20件,个别墓葬随葬石器。从随葬品的数量看,等级较高,说明8500年左右,社会已开始分化。

如果从随葬品的数量来讲,这三座墓葬可能为8500年左右中国随葬品数量最多的墓葬。

高等级墓葬M2

仲召兵说,在8500年左右出现这么多的数量,在全国来说,很罕见。而且不止一个墓葬,在东区可能还会有。如果是这样,说明它是成群的,“在上山文化的范围内,它的社会分化的进程,比我们以前认识的要提前。”

“遗址的发现很重要。它把社会分化出现的年代,大大往前提了。”中国社会科学院学部委员王巍,第二个提问。

去年,王巍看到了下汤的新发现后,第一时间调去了下汤的资料,他认为对于理解整个文明化进程来讲,下汤是一个很新的资料。

“这几个是不是墓葬,自然科学和分子生物学的发展,都可以从土壤当中收集判断,这个取样了没有?”王巍问。

王巍提问

“我们对器物坑,包括墓葬中陶器的残留物,特别是土壤,北大的宁超老师刚取走了土壤,数据正在分析中。”仲召兵回答。

“确定是墓葬吗?”北京联合大学校长雷兴山再次追加提问。

仲召兵补充了更多信息:“我们对遗址台地的外围也进行了一个勘探,遗址是一个墩子,外围是比它低大概1~2米,一个是地势比较低,外围基本上是一个历史层的分布,这个上面是不适合埋墓葬的,我们反向推理的话,墓葬肯定是在土台子上面,不可能到外围或者是到后面的山上去。这也是我们的一个判断依据,倾向于认为是跟丧葬行为有关,或者说特殊形式的墓葬。”

“人骨一点渣也没见吗?”雷老师继续追问。

仲召兵透露了一个下汤遗址的最新发现。

“在土台上的其中一个器物坑里,只有这一个器物坑里,我们最近发现了骨骼,是人骨还是动物骨骼,北大的宁超老师告诉我,结果就在今天或者明天出来。”

在这个万年村落的聚落结构中,下汤遗址发现的台地上的器物坑,是一个重要的遗迹,也是大家关注的焦点。

器物坑

这是目前上山文化遗址发现器物坑最多的遗址,目前已经清理出50个。它的面貌和义乌桥头遗址很不同,是多个小台地和多组器物坑的组合。

器物坑在上山文化中到底什么功能?学界有不同的观点,比如和祭祀等观念仪式有关。

目前发现的24处上山文化遗址中,除了桥头遗址的人骨,在器物坑里发现骨骼,这是第一次。如果确认是人骨,这对我们理解器物坑的性质很关键。

2024年10月26日,100多位全国考古文博界的学者专家,齐聚仙居,参加了“仙居下汤遗址发现四十周年暨考古中国—长江中下游早期稻作农业社会形成研究工作会议”。会议过后,最近,下汤的发掘和研究还有哪些新消息?

“中心台地和外围土台的关系,后来我们也做了一些勘探,了解到土台跟外围土台中间,本来是在一个自然台地上的,但是后来因为我们外围挖土台子,把中间和外围隔开来了。这跟我们现在看到的遗迹现象正好能对得上——中间的中心台地确实是相对独立的,进一步验证了中心、外围、环壕这样的三重结构,这是我们对遗址的结构性的认识。”

外围北部人工土台与器物坑(由南向北)

还有土台的形成过程,土台与土台之间的关系,也是接下来研究的重点。

目前发现了12座上山文化时期人工堆筑的土台,环绕在中心台地的北部及东部。土台大多呈长方形,长一般8~10米左右,宽5米左右,现存高度0.4~0.8米不等。遗址东南角的土台较为特殊,平面近方形,边长约30米,四面又被壕沟环绕,相对独立。

到了上山文化晚期,有些相邻的土台,向外堆土拓展,慢慢又连成了一个整体,形成数个更大的土台。“这些现象,我们通过地层关系的不断梳理,就会更清楚。”

PPT汇报的最后几页,仲召兵提到了下汤遗址的四个意义。

下汤遗址历经了四个“人生阶段”——上山文化、跨湖桥文化、河姆渡文化、好川文化,纵贯新石器时代的始终。“

这是下汤遗址的“超长待机”。

“从9000多年前到4000年前后,经历了5000多年的一个发展时间,前后没有中断,在一个遗址上比较完整地经历了新石器文化的发展过程,这在中国目前来说,是唯一的,不是之一,是唯一。”去年40周年会议上,山东大学教授栾丰实强调了“下汤样本”的唯一性。

“我觉得最重要的意义,还是从区域的角度看。”仲召兵说,过去,在钱塘江以南地区,上山文化怎么到跨湖桥文化,跨湖桥文化怎么到河姆渡文化,这个关系是错综复杂的,因为钱塘江以南地理环境比较复杂,有沿海的,也有丘陵的。而这几年的发掘,通过皇朝墩遗址、桥头遗址,等等,很多的例子,把上山和跨湖桥之间的关系,包括跨湖桥到河姆渡的变化,做出了新的解释。而下汤遗址又刚好经历了这四阶段,确立和完善了本区域考古学文化序列,这对于我们理解钱塘江以南地区史前文化谱系之间的关系,提供了很重要的资料。

第二个意义,来自“全景式”。

下汤遗址揭示了上山文化中晚期中心台地、外围人工土台、环壕的三重聚落结构及其动态发展过程。是我国距今9000年前后,聚落要素最为丰富、结构最为清晰的聚落之一,全景式呈现了早期农业社会的聚落形态和聚落结构。系统的多学科研究成果,为全面复原和重建古代社会提供了有力支撑。

通俗地说,一个9000年前的村子里,细节那么丰富,该有的都有,画面感这么强,下汤是一个独特的样本。

“我们说一个遗址有三万平方米,现在发掘了2250平方米,只有1/10,但是要素比较全。”

再透过这个村落往深处,那就是考古人的田野工作和思考方式。“我们做聚落考古,一定要通过聚落形态了解它背后的社会组织。”

用浙江省文物考古研究所所长方向明的话说,“考古人有没有聚落考古的意识?你可能挖的只是一个点,但是,你有没有从总体上进行把握,有没有从复原大历史上进行把握,这一点上的新认识新突破,是很重要的。”

“现在,下汤发现了那么多人工土台,上面有房址、灰坑、窖穴,以及那么多器物坑,有的是生产生活设施,有的和仪式活动有关。那么这些土台,我们可以理解为,可能对应的就是当时村子里的基本社会组织单元。”

我们可以脑补一个画面——9000多年前,一群有血缘关系的人来到这里。灵江之畔,炊烟升起。这里有一家,那里有一户,每户人家住在不同的台子上,相对独立,但又围绕着中心台地,过着各自的小日子。仲召兵认为,这个中心台地可能是一个具有公共功能的空间。

“如果从这个角度理解,我们第一次看到了9000多年前的社会组织结构,原来是这样的。”

PPT“价值与意义”的第3条——这一社会结构是我国早期稻作社会结构的重大突破。

“这就把我们的认识又向前推了。北方的半坡遗址,严文明先生总结为‘向心式’的聚落结构,距今7000年,那么现在下汤遗址也揭示了同样的结构,又往前了2000年,可以说是我国早期稻作农业社会结构的重要突破。”仲召兵说,这是目前的初步认识,接下来的考古工作还需要继续去验证。

不管从聚落形态来讲,还是从它的社会结构来讲,下汤遗址提供了一个距今1万年左右早期农业社会的样本,是我国南方早期稻作农业社会对一万年文明史的重要实证,是中华文明万年奠基的基石。

下汤遗址的发掘还在继续中,对于考古人来说,发现或许才刚刚开始。

2022年,在国家文物局的支持下,浙江、湖南、江西三省联合申报了“考古中国——长江中下游早期稻作农业社会的形成研究”课题。浙江省主要以上山文化为工作重心。

这个课题的设置,就是为了探索早期稻作农业社会的形成过程及其内容、特征等,从而理解整个稻作文化区史前文明的特质和发展道路。2023年纳入这个课题的下汤遗址,它的唯一性、丰富性和特殊性,是实现这一学术目标的重要支撑。仲召兵说,按照计划,接下来还将持续5年左右的系统发掘。

还是那句老话,考古发现得越多,问题也就越多。

仲召兵说,未来的目标,还是要围绕着刚才提到的社会结构,把结构进一步做清楚,包括各个土台之间的演变关系。“我们现在发现的土台都是在东边和北边,南边是什么样的情况?中心台地和外围台地的隔离,我们勘探发现可能是河道把它隔开来的,这些都要验证,让结构更清楚。”

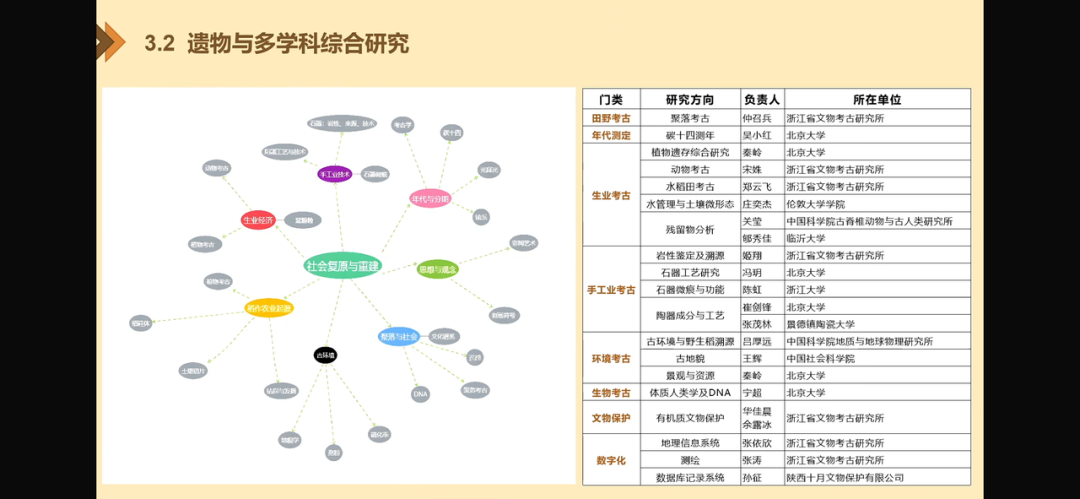

第二,就是继续加强多学科研究。

汇报PPT里有一页,仲召兵详细列出了从生业、手工业、环境、生物等等大门类的研究,里面还有各个小方向,动物、植物、水稻田、石器工艺、石器微痕、景观与资源、体质人类学及DNA……换句话说,人们吃什么,用什么,陶器怎么做,石器怎么做,环境怎么样,我们可以复原更多下汤人的生活细节。

比如陶器,通过拉曼光谱仪和傅里叶红外光谱仪的分析,原来下汤人的审美是这样来的——红色陶衣和红彩皆以赤铁矿为显色物相,且陶衣、绘彩、胎体三者烧成温度是一致的,因此,下汤人的彩陶应是先上彩后一次烧成。

我们希望,不断放大、放大村子的特写镜头,看得更清晰。

“1984~2024,40年不惑,只争朝夕;

2015~2025,10年一村,流连万年。”

去北京十大汇报前,仲召兵发了一条朋友圈,小小感叹。下汤遗址发现于1984年,到去年是40周年。2015年,浙江省文物考古研究所对遗址进行勘探,仲召兵也在村子里呆了10年。

“10年,我个人的感觉,村落越来越清楚了,也越有越来越有意思了。不像一开始,只是一个数字,比如挖了200平方米;只是一个点,发现了这个、那个。直到去年,开始发掘东边,发现了那么多土台,排列又那么规整,一下子和北边一下子连了起来,村落的格局和景观马上立体化了,这是野外考古工作的转折点,现在眼前慢慢有了整个村落的图景,你就想把聚落形态和一些现象搞清楚,这些事,吸引着我往下做。”

“考古工作远离城市,但这也是我们非常喜欢的一种工作方式,也成为了生活方式。而我现在就在一个9000多年前的远古村落工作,这种历史感就会更强烈。”

考古人眼睛一霎,就是一万年前的事儿。那时,灵江上游的盆地中央,他和下汤人用磨盘加工水稻、橡子、薏苡,过着田园生活,或许一辈子都没有离开。

“这是很美好的。”仲召兵说。

更多关于下汤遗址的深度解读,请阅读以下专题报道。

(图片由浙江省文物考古研究所提供)

点赞

在看