4月23日世界读书日,“上海之巅,百合新绽”——上海芭蕾舞团原创芭蕾舞剧《百合花》首演媒体见面会在“中国第一高楼”上海中心大厦52层朵云书院举行。这部以苏中七战七捷为故事背景的原创芭蕾舞剧,改编自王安忆的母亲——著名作家茹志鹃创作的同名短篇小说,南通市委宣传部、海安市委宣传部参与创投,故事的发生地就在海安。

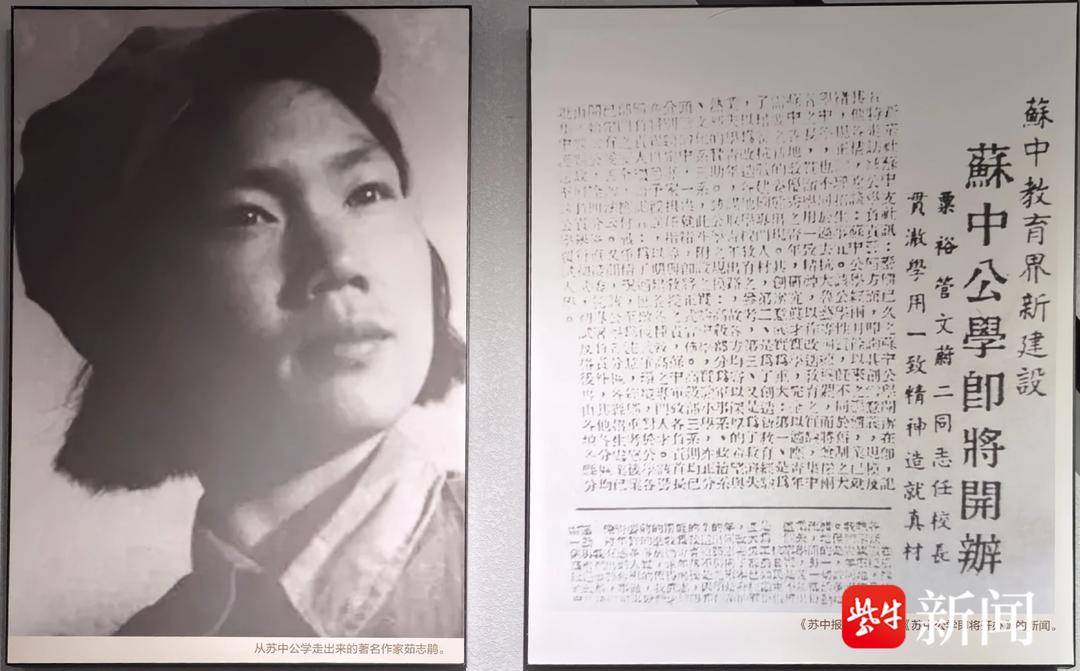

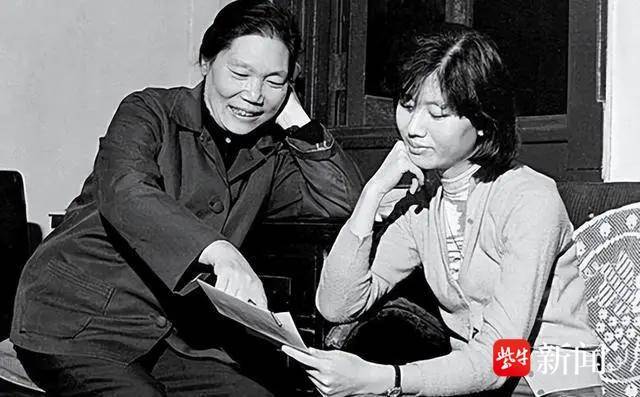

今年是王安忆母亲茹志鹃诞辰一百周年。王安忆在媒体见面会上深情告白:“现在人们记忆力不太好,(文学)世代更迭很快,母亲去世不过三十年,她名字已经逐渐被人遗忘,原创芭蕾舞剧《百合花》的诞生,令我很感动。”

三年沉淀,一朝绽放。媒体见面会上官宣:《百合花》将于7月18日至20日、8月1日至3日先后登陆上海大剧院、国家大剧院,演出分别于4月23日、24日正式开票。

239米高空的云端书店,在一朵朵盛放的百合花装点的艺术氛围中,主创团队围绕舞剧创排历程和艺术特色分享台前幕后的故事。我们也从中撷取到海安红色历史的吉光片羽,历久弥新、光彩夺目。

以海安为故事背景足尖舞步致敬历史

当经典文学的细腻笔触化作舞台上跃动的舞步,融合了红色文化、海派文化、江南文化标识的《百合花》,通过讲述“通讯员”“新媳妇”“大姐”因“借被子”产生的交集,以独特的芭蕾语汇让观众感受到纯粹真挚的人性之美、温暖质朴的人情之美和蓬勃坚韧的生命之美。

原著《百合花》是著名作家茹志鹃1958年发表在《延河》的短篇小说,故事以细腻的笔触刻画小人物的情感。2022年,《百合花》正式被收入全国高中语文教材。据茹志鹃在《我写〈百合花〉的经过》中的记载,小说里的战斗,正是发生于1946年的苏中战斗,而这场著名战役的指挥部所在地,就是海安。

“《百合花》里的人物、事件,都不是真人真事,也不是依据真人真事来加工的。但是小说里所写的战斗,以及战斗的时间地点都是真的。著名的苏中七战七捷之一——总攻海安战斗的时间,正是一九四六年的八月中秋。那时候,我确实是在总攻团的前线包扎所里做战勤工作。我在包扎所的第一个工作,也正是去借被子。”——茹志鹃《我写〈百合花〉的经过》

《百合花》,是母女两代作家笔墨“对话”,也是一场跨越近七十年的艺术交流,红色基因在足尖舞蹈的演绎下绵延生辉。

为了真切感受老一辈人的革命情怀,《百合花》创作组多次赴故事发生地海安开展采风活动。除了在当地百姓军民鱼水情深的过往讲述中,不断汲取创作鲜活灵感以外,海安这座城市带给王安忆的还有满满感动。

《百合花》,是母女两代作家笔墨“对话”,也是一场跨越近七十年的艺术交流,红色基因在足尖舞蹈的演绎下绵延生辉。

“今年是我母亲茹志鹃女士生辰100周年,很多人已经忘记了她,但是海安没有忘记。海安的七战七捷纪念馆,还陈列着我母亲的照片和《百合花》小说连环画册,这令我很感动。”

一场跨越近70年的艺术对话“上海之巅”绽放芭蕾新篇

“小说变芭蕾,这是个奇迹。”王安忆如此形容。

她说,小说靠文字传递,文字更自由,但也有局限,不能直接看到。现在是用舞蹈、用人体来表现,更生动,更感性——

“主创团队将舞剧作为‘青春剧’来打造,这个定位让人眼前一亮,‘借被子’很难处理,因为太日常了,动作很写实,但是导演有招,处理得很生动、很明白,让人意外。”新媳妇和丈夫在新婚夜的那场戏,也让王安忆感动,“现场处理得很大胆,我认为这一段应该反复出现,以强调这床被子对新媳妇的重要。”

王安忆说,甚至有海安市民根据小说和相关记载,找到了文中这场战斗的发生地,“我非常感谢海安的人民!在母亲曾经战斗、生活过的地方,体会老一辈人的革命情怀,感触颇深。他们用自己的青春与生命孕育了无数红色基因,留下了一段段动人心魄的记忆,这些是我们可以跨越时空真切感受到的。”

另一个王安忆喜欢的处理,在于《百合花》用倒叙的手法讲述这个故事,呈现了人物的成长,同时让这个故事和大家的距离拉远了。“由一位年长的女同志时隔多年再回看这段战火中小故事。有她在,这故事好像和我们的距离也出来了,有了距离感,然后就会有感情,在回望中产生更多更深的感情。”

作为总编导,王舸的每一分舞台呈现都力求完美。“必须去了解战场战斗的背景,必须要去了解苏中七战七捷。但我没有非常刻意去在舞台上搬上这场战斗,我的核心表现力是人。”

编导过程中,王舸最大的改编是,制造情节矛盾,丰富舞台呈现。“我们做了两条线,一个是回忆线,一个是现代的线。我们要通过舞台去表现两条线的切换。这部作品凝聚了大家的力量和智慧,希望人们不要忘却那段历史,那些牺牲的人们。”

一部作品,一段激情燃烧的岁月。将红色经典作品以芭蕾的形式呈现,既要表达细腻的情感,又要带给观众震撼心灵的视觉体验。

上海芭蕾舞团团长季萍萍说,同饮一江水,上海跟海安是有情感链接的。“我去过海安两次,海安不仅非常漂亮,也出了很多文艺界的名人。新时代,我们想用新的方式去传达《百合花》这个故事,用文艺的智慧赋予爱国主义教育更加鲜活的生命。”

采访中,上海芭蕾舞团艺术总监辛丽丽也多次谈及对海安这座城市的感情。“十几年里,我们上海芭蕾舞团隔几年就会去一次海安,有演出、有采风等,我们的很多排练也是放在海安大剧院。这次《百合花》讲的也是海安人民支前的故事,缅怀和铭记是我们的责任。”

以芭蕾的舞步描绘信仰的力量《百合花》取材背景是李堡战斗

1925年9月,茹志鹃生于上海,1943年随兄参加新四军,先在苏中公学读书,后一直在部队文工团工作,1947年加入中国共产党。1955年从南京军区转业到上海,在《文艺月报》做编辑。1950年起,陆续在报刊上发表短篇小说和特写,后来结集出版了《高高的白杨树》《静静的产院》《百合花》等短篇集。

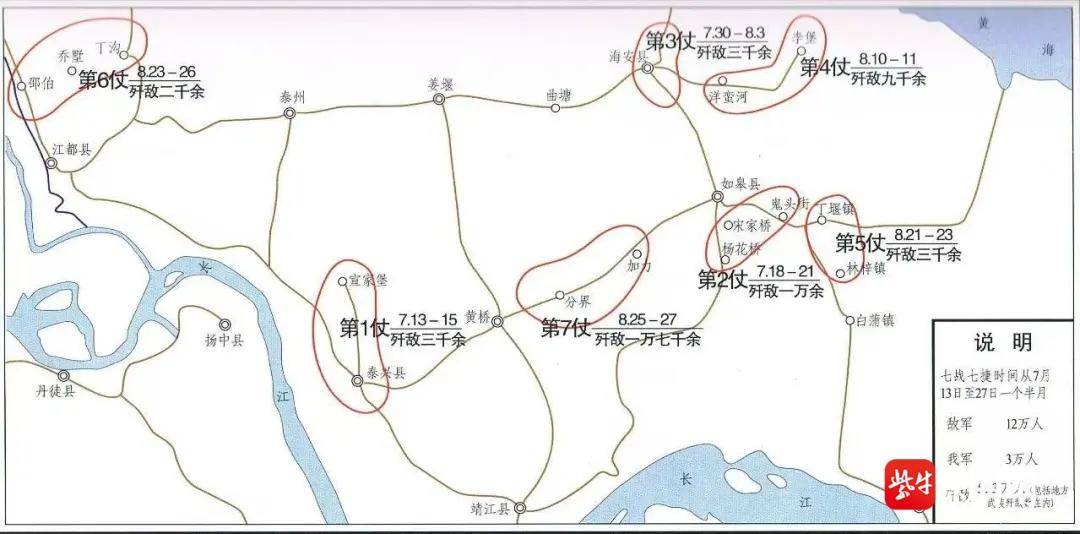

1946年7月,国民党军五个整编师12万人,向苏中解放区大举进犯。华中野战军主力3万余人,采取大踏步进退,集中优势兵力,各个歼灭敌人的战法,从7月13日至8月27日,经过宣泰战斗、如南战斗、海安战斗、李堡战斗、丁林战斗、如黄战斗、邵伯战斗,歼敌5万余人。

经过相关查证,如南战斗后,华中野战军主力转至海安东北地区休整补充。7月30日,李默庵集中6个旅的兵力,分别由如皋、姜堰合击海安。华中野战军以第7纵队实行运动防御,以掩护主力休整。第7纵队在歼国民党军3000余人后,于8月3日主动撤离海安。国民党军占领海安后,即分兵对泰州、海安、李堡以南一线进行“清剿”。8月10日晚,华中野战军乘国民党军整编第21师新编第7旅旅部及1个团在李堡与第105旅换防之机,突然发起攻击,至11日上午,将其全歼。新编第7旅另1个团也在由海安去李堡接防途中被华中野战军伏击歼灭。

根据茹志鹃的描述,小说取材的背景很可能是发生在1946年8月10日至11日的李堡战斗。当年8月11日,正是农历七月半,月亮正圆。

在红色基因与芭蕾美学的交融中,经典文学的诗意与芭蕾艺术的灵性,在舞台上相互碰撞,以芭蕾的舞步描绘信仰的力量,红色精神、历久弥新。

通讯员缪凡周瑞萌杨余燕

校对陶善工