体育馆内,羽毛球拍击打声在球场上回荡,两个小伙子的扣杀你来我往。突然,其中一人直挺挺地栽倒在地。周围人瞬间围拢,有人跪地做心肺复苏,有人举着手机用微信小程序“北京120”定位搜索AED。不到两分钟,最近的AED(自动体外除颤器)被抱到现场,撕开封条、粘贴电极片、听从仪器指令操作,随着一声电击提示音响起,倒地男生的手指微微颤动。

这场惊心动魄的急救,正是4月16日举办的第三届北京“天使杯”青年护士健康教育主题大赛决赛的舞台画面。当场景落幕,北京大学第三医院护士李小涵快步上前:“心脏骤停黄金4分钟内,心肺复苏配合AED,我们就有可能挽救一条生命。”

北医三院荣获大赛二等奖。图源:北京市政法卫生文化工会

从定位AED设备,到操作流程演示,北医三院的5名护士李小涵、周小敏、其力格尔、韩朝旭、王晨宇用情景剧串联真实急救环节,现场拆解每个动作要点。观众紧盯舞台,跟着剧情学习如何在关键时刻救人一命。最终,这个还原度拉满的科普作品,获得大赛二等奖。

据了解,本届北京市“天使杯”青年护士健康教育主题大赛由北京市政法卫生文化工会主办。自今年2月启动以来,吸引了全市3200余名青年护士踊跃参与,征集作品数量达1351件,创下历史新高。

从受众角度出发,让急救知识“活”起来

每年,我国有55万人因心源性猝死离世。最致命的“凶手”是心室颤动——一旦发作,心脏瞬间停摆。患者若未得到及时救治,大脑和人体重要器官组织将面临永久损伤。

在北医三院工作近十年的护士李小涵,熟记着这样一组数据:心室颤动时,心脏停止泵血,AED电击配合心肺复苏,能重启心脏节律。在黄金4分钟内实施急救,能极大提高患者的生存概率。每耽搁一分钟,救活概率就减少7%到10%。因此,AED也被称为“救命神器”。

自2020年起,国家多部门就多次发布相关政策,要求积极推进AED在公共场所的配置与普及。2020年9月,国家卫健委等9部委联合发文,提出到2025年建成三级院前医疗急救服务体系,推动AED在人员密集场所推广;2021年底,国家卫健委印发指南,明确在人口流动大、意外发生率高、短时间难以获得院前医疗急救服务的封闭公共场所,优先配置AED;2023年9月,工信部、国家发展改革委等五部门联合发文,再次强调加大AED推广力度,提高院前生命急救能力。

“而现实困境是,AED在急救中的重要性却少有人知。很多人不会使用,甚至不知道AED是什么。”李小涵刷手机,常刷到心脏骤停者倒地的视频——周围人干着急,没人敢碰那台“救命盒子”。她知道,只要有人敢按下AED开关,结局可能就不一样。

北医三院的护士们盯上了这个被公众忽略的“急救缺口”。

怎么向公众科普这些专业知识?团队成员们围坐会议室,反复碰撞思路。“一开始只想教怎么用AED,聊着聊着,发现更要紧的是让大家意识到:这东西就在身边,真能救命。”在社区从事护理工作多年,护士长王晶玭深知社区居民对健康科普内容的喜好。她提到,相比于以往的科普讲座,以一种贴近现实生活的展示方式,让观众看了就能记住,效果可能更好。“我们希望从公众的视角出发,关注他们在急救场景中最关心的问题,而不仅仅是传授专业知识。”王晶玭说。

团队成员开始动手:先是制作动态图片演示,将正常心脏与室颤时的心脏进行对比,再把AED电击后心脏恢复节律的过程也展示给人看。“让观众一眼就能看明白AED功能。”

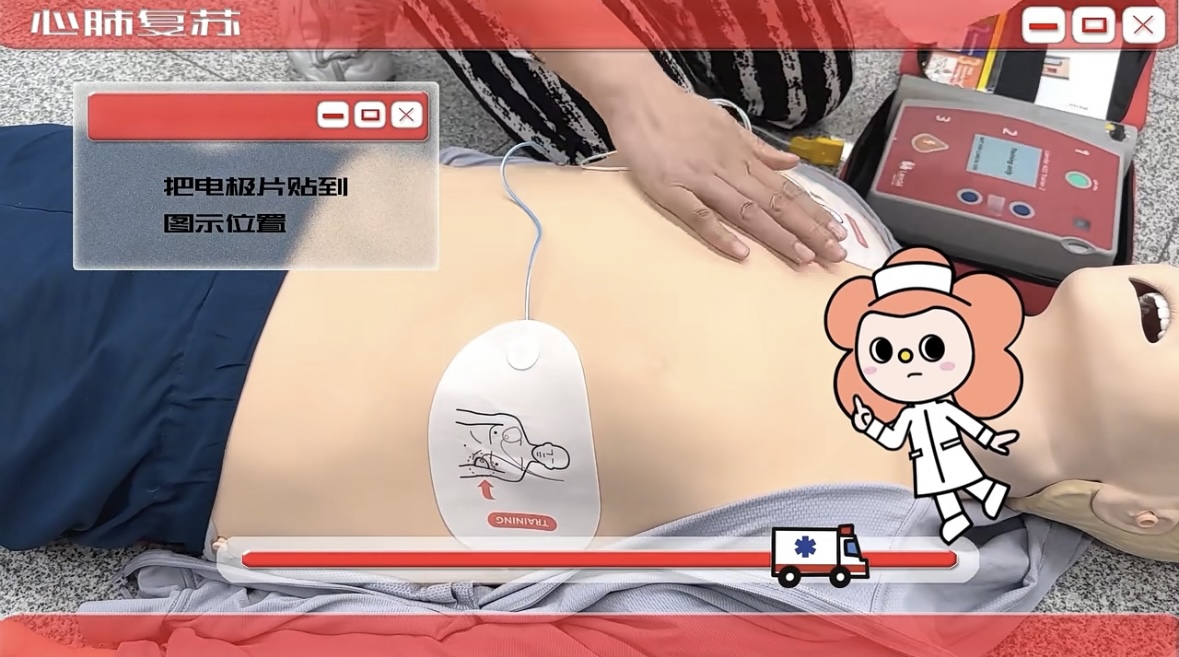

团队还排起情景剧。模拟体育馆内的突发状况:有人突然倒地失去意识,同伴找到场馆附近的AED,一步步进行抢救。李小涵记得,在创排过程中,“我们发现很多人对电极片粘贴位置认识模糊,甚至觉得只要大概位置对了就行。但实际上,电极片必须严格按照图示正确粘贴,否则会影响除颤效果。我们在创排中不断优化这一细节展示。”

为了让表演场景更加真实,比赛前,团队跑遍场馆,找到最近的AED存放点,把路线和设备实拍剪进视频。当舞台灯光亮起,观众看到演员们熟练打开AED,跟着提示音一步步操作,仿佛自己就站在急救现场。

比赛现场,北医三院的护士们正在展示AED的使用方法。图源:北京市政法卫生文化工会

“每一个环节我们都精心打磨,力求还原真实的急救场景,让医疗知识变得更加生动可感。”凭借着这股较真的劲儿,最终该作品在大赛中获得了二等奖的好成绩。

让急救科普往前再“走”一步

长期以来,“院前急救”是北医三院格外关注的领域。在医院内部,定期组织医护人员开展急救技能培训。渐渐地,医护人员将这些急救技能,转化成有趣且通俗易懂的科普文章、动画,通过网络平台向公众传播。

去年11月,北医三院发布了科普动画《心肺复苏大作战》。动画采用真人示范结合动画演示的形式,让观众在紧张、刺激的故事情节中,更直观、更清晰地学习心肺复苏和AED的操作方法。动画发布后,累计获得近十万次的阅读量。不少网友直言:“收藏了!简单好记,超级实用。”

北医三院发布科普动画《心肺复苏大作战》。图源:北京大学第三医院微信公众号

一次次科普实践,让北医三院的医护人员们在探索医学科普新可能的同时,不断强化自身的急救技能。带着这些实战中积累的经验,他们走进第三届“天使杯”青年护士健康教育主题大赛决赛。

在比赛现场,不同团队的展示碰撞出思维火花。参赛护士们通过情景剧、小品、相声、歌曲及实物模拟演示等形式,将晦涩难懂的医学健康知识转化为通俗易懂的科普作品,为公众带来了一场兼具科学性与趣味性的健康教育活动。

王晶玭和同事们一边记录,一边思考着如何将这些创新方法融入今后的科普工作。赛后,王晶玭分享道:“在这个平台上,我们与不同专业的老师交流合作,看到了大家的奇思妙想。原来知识点可以通过如此活跃、幽默的方式传递。通过与其他优秀团队的切磋,我们学到了如何用更生动、有趣的形式吸引受众,提升科普的感染力和影响力。”

尽管在比赛中取得了优异的成绩,但护士们深知“院前急救”科普之路仍需再往前“走”一步。

在科普实践的过程中,李小涵发现,通过不同的查询渠道,显示最近AED位置的信息往往有所不同。比如,通过微信小程序“北京120”查询得知最近的AED,只有500米,而通过百度或高德地图查询,却显示最近的AED只有300米。“如果能把全市的AED信息都集纳到一个渠道中,让公众能够像点外卖一样轻松找到最近的AED,这或许可以缩短急救时间。”李小涵还呼吁,公众平时可以多留意自己身边AED的位置,以便在没有手机的情况下,也能及时找到急救设备。

“未来我们想走进更多社区、学校,把急救知识分享给大家。多一个人学会急救,就多一份生命的保障。”李小涵说。

新京报记者熊丽欣