在互联网社交普及的当下

“抢红包”已然成为朋友间

日常互动、活跃气氛的常见方式

但在这看似寻常的行为背后

却涌动着违法犯罪的暗流

以案说法

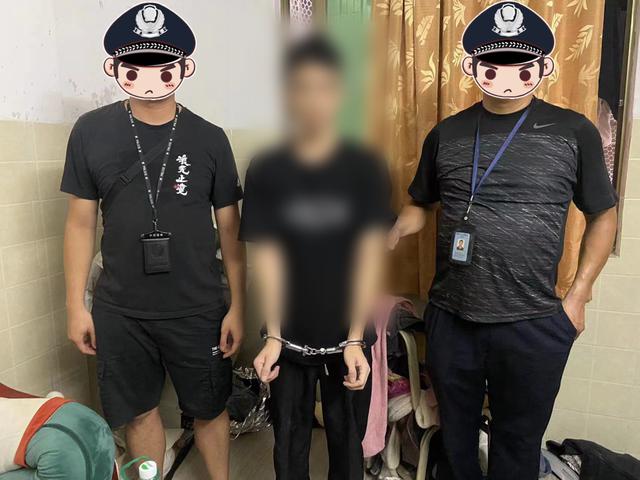

近日,广东警方在侦办多起电信网络诈骗案时发现,有人以“抢红包”的方式,分散转移受害者被骗钱款。经侦查,民警成功抓获李某等19名犯罪嫌疑人,起获作案手机、银行卡一批。

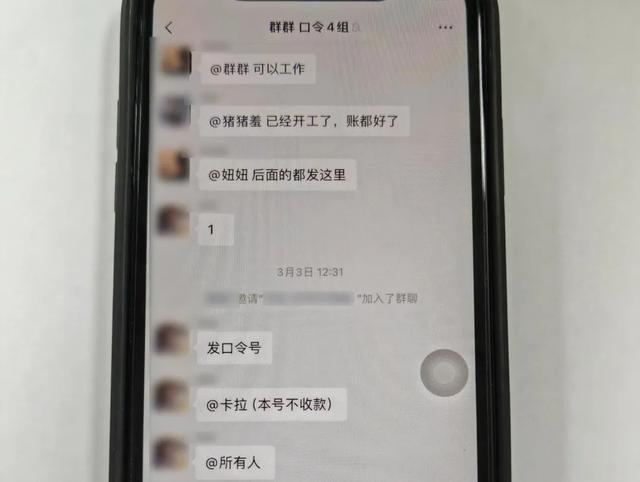

据李某等人交代,他们的“上家”(另案处理)每天都会在微信、支付宝等平台临时组建新的群聊,李某等人加入群聊后,就等着“上家”发布“抢红包”指令。

随后,所谓的“客户”就会加入群聊,并发出多个不同金额的红包。李某等“抢手”便负责按指示抢“客户”发出的红包,再通过其他支付平台如数转账给“上家”,并获得“上家”发来的“劳务费”,而“上家”也借着“抢红包”完成了洗钱。据了解,被抓的19名“抢手”共参与转移涉诈资金140万余元。

目前,19名嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步办理。

“抢红包”为何属于掩饰、隐瞒犯罪所得?

掩饰、隐瞒犯罪所得罪是指行为人明知是犯罪所得而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。

其中,“转移”是指将犯罪所得转移到他处,使侦查机关不易查获,不仅包括物理空间上的移动,还包括通过虚拟账户、支付工具改变资金流向,通过“多层级、碎片化”的操作,使资金流向复杂化,企图切断赃款与上游犯罪关联等行为。

微信群抢红包、汇总后再转账的方式,将赃款化整为零转移到了犯罪分子的指定账户,本质上正属于“转移”犯罪所得。

警方提醒

随着网络支付的普及,掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪手段亦逐渐呈现网络化特征。微信红包“洗钱”通常以“兼职赚佣金”为名,吸引学生、自由职业者等群体,利用微信软件的社交属性伪装成正常红包,对资金进行碎片化处理,企图增加洗钱行为的隐蔽性。

广大群众应增强法律意识,对陌生人转账后又立即要求退还资金至指定账户、抢红包转移到指定账户赚取佣金等情形提高防范意识,拒绝参与非法资金流转,避免掉入陷阱沦为“犯罪工具人”。