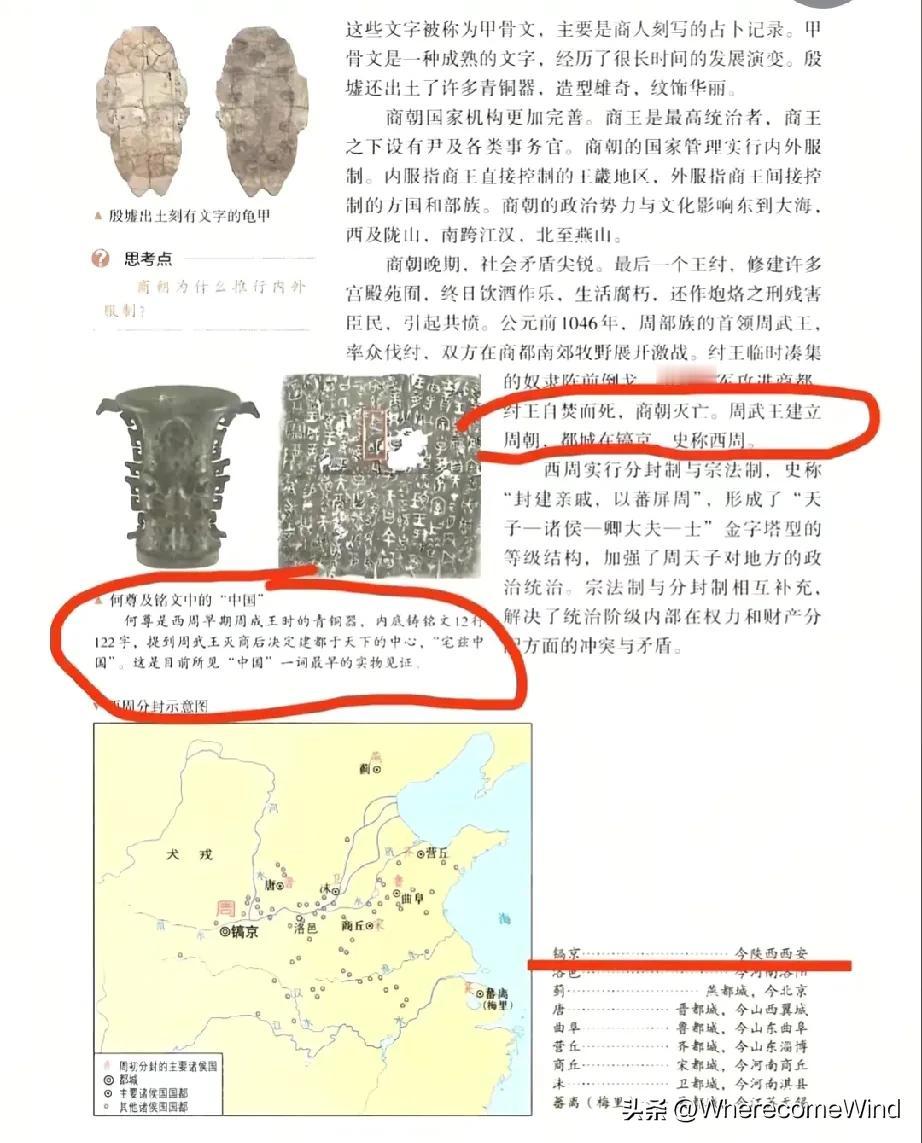

西周都城镐京与先周周原遗址并不矛盾, 一个是西周时期的都城, 一个是殷商时期周人的都城, 他们既独立存在,又相互联系。 否定丰镐历史地位, 否定历史教科书, 某些个别学者, 纸上谈兵学,引导舆论, 特别是网民, 安的什么心? 图的什么利? 不得不去深思。 他们打着探讨历史的旗号, 打着学术可以有争议的幌子。 沽名钓誉,哗众取宠, 纸上谈兵,利益熏天。 博取眼球,投其所好,脑洞大开, 仅凭原有的历史记载和资料, 或者最新考古文献, 混淆时间概念,凭空臆断, 断章取义,否定丰镐历史地位。 比如将宝鸡周原遗址的先秦发现, 混淆成西周时期等。 他们既不是丰镐遗址的考古人员, 也不是周原遗址的挖掘人员。 更没有丰镐和周原的第一手考古资料, 和现场发掘的考古实践, 轻易草率发表言论, 急不可待的盲目下结论。 安的什么心? 图的什么利? 无非是想否定西安的十三朝古都。 投一些网民所好, 引发地域矛盾, 站队地方利益。 不但搅混历史, 有损学者形象。 而且,脱离考古实证, 片面解读历史资料的现象, 已造成恶劣影响。 历史学术探讨,需以严谨的考古实证和文献研究为基础。以下从多角度分析这一现象: 一、学术争鸣的价值与边界 1. 正常学术讨论的意义 学术研究鼓励不同观点的碰撞,合理质疑有助于推动研究深入。例如,对历史地名、城址范围的考辨,若基于新出土文物或跨学科研究(如碳十四测年、GIS技术分析),可能修正既有认知,这是学术进步的必经之路。 示例 :殷墟甲骨文的发现曾证实商史,而二里头遗址的持续研究也在不断细化夏文化认知。 2. 非理性质疑的误区 若仅凭主观臆断、断章取义或混淆时空(如将西周早期与晚期遗址割裂)否定丰镐,甚至脱离考古实证(如忽视丰镐遗址出土的青铜器、宫殿基址、祭祀遗存等),则违背学术规范。这类言论可能披着“学术创新”外衣,实则是对历史研究科学性的损害。 二、动机与影响的辩证分析 1. 可能的动机剖析 流量驱动:部分非专业人士或自媒体为博取关注,刻意制造“颠覆认知”的话题,利用公众对历史的兴趣煽动争议。 地域情结裹挟:个别言论可能与地域文化竞争相关,试图通过否定某一地区的历史地位,凸显自身地域文化价值,这种倾向易偏离学术本质。 - 史料解读偏差:对文献(如《史记》《周礼》等)的片面理解,或忽视考古资料与文献的互证关系,导致结论失当。 2. 负面影响 - 误导公众认知:普通受众易被情绪化表达误导,对西安作为“十三朝古都”的历史脉络产生怀疑,损害文化认同。 - 消解学术公信力:一些“专家观点”,可能削弱公众对正规学术研究的信任,阻碍历史文化的普及与传承。 三、历史定位的实证支撑 丰镐作为西周都城的地位具有多重证据链支撑: 1. 考古实证 - 丰镐遗址(今西安西郊)发现大型宫殿基址(如镐京14号建筑基址,面积达1.6万平方米)、高等级墓葬(如普渡村墓葬出土“长囟盉”等带铭文青铜器)、手工业区及城墙遗迹,符合都城功能布局。 - 周原遗址(今宝鸡扶风、岐山)虽为周人早期中心,但考古显示,西周迁都丰镐后,周原仍为宗庙祭祀和贵族聚居地,二者构成西周“宗周—成周”政治地理格局,不可割裂。 2. 文献与金文互证 《诗经·大雅》《尚书》等文献明确记载周文王都丰、周武王都镐。 3. 学界共识 中国社科院考古研究所、北京大学等机构的长期研究,以及《中国考古学·两周卷》等权威著作,均确认丰镐为西周都城。“十三朝古都”的说法,是对西安地区自西周至唐等朝代都城演变的概括,符合历史事实。 四、理性应对的路径 1. 强化权威发声 考古机构和学者需通过公众讲座、纪录片(如《考古中国》)、遗址展示(如丰镐遗址公园建设)等渠道,及时传播最新研究成果,用实证回应质疑。 其实,历史教科书就是最权威的发声。 2. 提升公众媒介素养 引导公众区分学术观点与网络杂音,建议通过《考古学报》《文物》等专业期刊,或“学习强国”“国家文物局”等官方平台获取信息,避免被极端言论误导。 3. 警惕地域对立陷阱 丰镐、周原等遗址,均为中华文明瑰宝。贬低历史,实则是对整体文明脉络的割裂。 为何没有专家学者为此正面回应呢? 1、入不了正史法眼, 2、君子不与小人辩, 3、层次决定高度, 4、不愿一棍子打死的考古定律, 5、珍惜事实求实的各抒己见, 6、历史教科书足矣回应, 7、历史杜绝不了跳梁小丑, 8、不被标新立异,沽名钓誉者所利用, 网络是双刃剑,历史研究是学问。 正像文物鉴定专家孙机, 国家文物鉴定委员会委员, 说的那样: 有人想让他坐在车上, 到河南乡村转一圈, 并为此支付100万, 被严厉他拒绝。 他表示, 做文物研究是为了学问,而非挣钱。 我只为国家做文物鉴定。 这才是最值得追捧的专家学者。