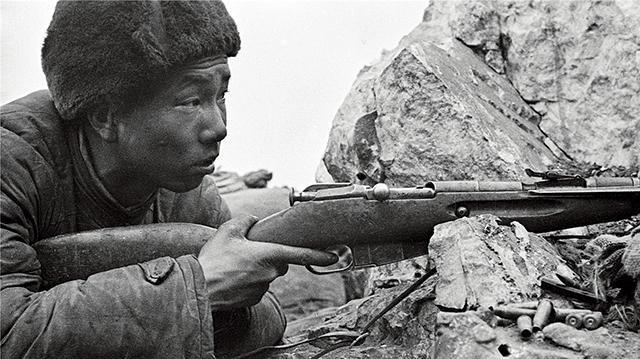

1953年,一位美国顶尖狙击手在一次射击中,击中了一名志愿军战士,使其摇摇晃晃地栽进壕沟,然而,大约二十分钟后,这名美国人惊讶地发现那名志愿军战士的尸体似乎动了一下,于是他又连续开了两枪,紧接着,那名美国人就像突然失去了生命一样,倒在了地上。 1953年的朝鲜战争,已经打到了白热化的阶段。那时候,双方都使出了浑身解数,尤其是狙击手之间的较量,成了战场上最紧张、最残酷的博弈之一。美国军队里有个顶尖狙击手,叫查尔斯·西斯摩尔,外号“白羽”,因为他枪法准得像羽毛一样轻盈又致命。他用的是M1D加兰德步枪,配上4倍瞄准镜,那时候算顶级的装备。据说他在朝鲜战场上干掉了不少对手,心里早就觉得自己是狙击界的王者。 另一边,是中国志愿军的一名普通战士,叫张桃芳。他没啥花哨的背景,就是个东北农村出来的小伙子,入伍前连枪都没摸过几次。可这家伙有个天赋,眼力好得吓人,脑子还特别灵活。他用的是一支老旧的莫辛纳甘步枪,瞄准镜也就2.5倍,条件比美国那边差远了。但张桃芳硬是靠自己琢磨出了一套打法,成了志愿军里的狙击传奇。 那天,战场上雾气蒙蒙,西斯摩尔躲在一处高地,瞄上了几百米外的张桃芳。他扣下扳机,一发子弹正中目标,张桃芳摇晃着倒进了壕沟。西斯摩尔嘴角估计都翘起来了,以为自己又多了一笔战绩。可他不知道,张桃芳没死。那一枪虽然打中了,却只是擦伤,他故意装死,栽进壕沟里等着机会。 过了大概二十分钟,西斯摩尔盯着那边的动静,突然发现“尸体”好像动了一下。他揉了揉眼睛,以为自己看错了,赶紧又补了两枪。可就在他开枪的瞬间,张桃芳抓住了机会。他早就算准了西斯摩尔的位置,趁着对方暴露的那一刻,一枪还击,直接命中。那位不可一世的美国狙击手,就这么倒下了,连反应的时间都没有。 这事儿听起来有点玄乎,但却是真事。张桃芳后来回忆,他根本没啥高大上的战术,就是靠观察和耐心。那时候志愿军条件艰苦,武器不行,弹药也少,他每次开枪都得算计着,不能浪费一颗子弹。西斯摩尔呢,太自信了,以为自己枪枪致命,结果反而露了破绽。 张桃芳的故事,后来在志愿军里传开了。他在朝鲜战场上一共击毙了214个敌人,创下了志愿军狙击手的最高纪录。西斯摩尔只是他战绩里的一部分,但这场对决却成了最经典的一幕。美国那边对这事儿不太提,因为丢人呗,一个顶尖狙击手被个“土包子”干掉了,传出去面子往哪儿搁? 其实,这场对决背后,是两种完全不同的打法和心态。西斯摩尔靠的是装备和经验,张桃芳靠的是脑子和韧劲。志愿军那时候物资匮乏,连吃的都凑合,能打成这样,全凭一股子不服输的精神。反过来,美国兵虽然装备好,但有时候太依赖硬件,反而少了点应变能力。这场狙击战,就是最好的证明。 说到张桃芳,他压根不是啥天生的神枪手。他刚上战场的时候,连瞄准都不会,差点把自己人打伤。可他不服气,天天练,晚上还摸黑研究敌人的习惯。后来,他学会了用土办法,比如拿树枝当伪装,在雪地里埋伏好几个钟头,就为了等一个机会。他的战友都说他不像个兵,像个猎人。 这场对决,也不是什么个人英雄主义的表演。张桃芳能赢,离不开志愿军整体的配合。那天,他身边还有几个战友帮他盯着动静,给他报点。要不然,光靠他一个人,早就被发现了。战场上从来不是一个人的游戏,团队的力量才是关键。 再说说西斯摩尔,这家伙也不是啥坏人,就是个普通美国大兵,干狙击这行纯粹是为了混口饭吃。他在朝鲜战场上干掉不少人,手上沾了血,但那时候是战争,谁也干净不了。他输给张桃芳,不是因为他技术差,而是运气不好,碰上了个更聪明、更耐心的对手。 这场狙击战,其实挺能说明问题的。美国那时候觉得自己天下无敌,武器好,训练足,可没想到志愿军这些“泥腿子”硬是能跟他们拼个你死我活。张桃芳用最简单的办法,把西斯摩尔的高科技打得没脾气。这不光是狙击手的对决,更是两种意志的碰撞。 后来,张桃芳回国了,过上了普通人的日子。他没啥架子,逢人就笑,聊起那段经历,也没把自己吹得多牛。他总说,自己就是运气好,赶上了时候。可谁都知道,那不是运气,是本事。西斯摩尔的结局没人细说,大概是埋在了朝鲜的某个角落,成了战争里一个不起眼的名字。 这事儿放到现在看,也挺有意思。装备再好,技术再高,也架不住一个会动脑子的人。张桃芳的故事告诉咱们,普通人只要肯下功夫,也能在绝境里翻盘。战争是残酷的,但人性的光辉有时候就是在这种地方闪出来的。