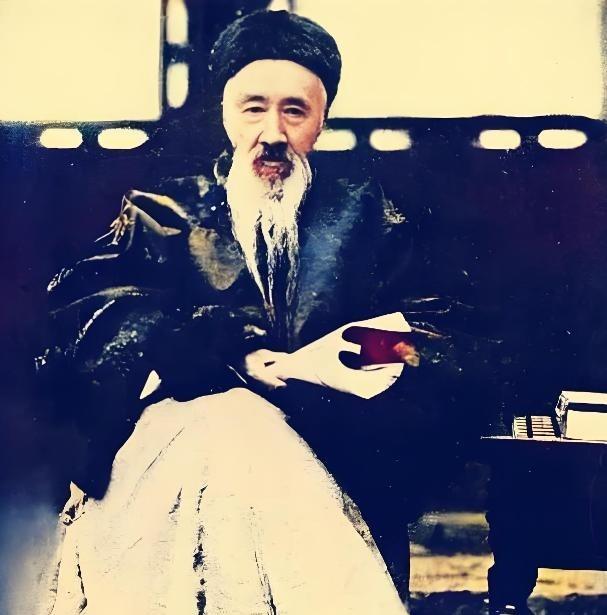

论官场资历,李鸿章要高张之洞半个辈分;论官场派系,在同光年间,李鸿章是浊流,张之洞是清流。所以,在“习气”上,两位晚清重臣是对不拢的。 晚清官场,李鸿章和张之洞的名字无人不知。一个是资历深厚的老臣,一个是崭露头角的后起之秀。论官场资历,李鸿章高出张之洞半个辈分;论派系,在同光年间,李鸿章是浊流,张之洞是清流。可最让人好奇的,是两人“习气”上的对立——这种差异到底有多大? 李鸿章,1823年出生在安徽合肥,家里条件不错,从小读书有基础。1847年,他考中进士,进了翰林院,算是正式踏入官场。早年跟着曾国藩混,镇压太平天国起义时组建了淮军,慢慢成了清廷的军事大腿。1862年当上江苏巡抚,1865年升两江总督,1870年更是坐上直隶总督兼北洋大臣的位子,管北洋事务25年。论资历,李鸿章在晚清绝对是老大哥级别的存在。 张之洞,1837年出生在贵州,家里没啥钱,但他脑子好使。1863年考中探花,也进了翰林院,后来当过山西巡抚、两广总督、湖广总督,搞洋务、办教育,名声不小。虽说入仕比李鸿章晚了16年,但靠着才华和机会,他升得很快,晚年还进了军机处,成了清廷离不开的汉臣。比起李鸿章,他的资历稍浅,但影响力一点不差。 资历这东西,直接决定了俩人在官场的分量。李鸿章是老前辈,手里资源多,说话硬气;张之洞虽年轻,但靠能力闯出一片天。半个辈分的差距,说大不大,说小不小,却也让两人站在了不同的起点。 同光年间,清廷官场分成了浊流和清流两大派。浊流以李鸿章为首,走务实路线,讲究实际利益,擅长搞权谋,跟洋人打交道也不怵,洋务运动就是他们的拿手戏。清流呢,张之洞算个代表,强调道德和原则,反对跟洋人低头,守着儒家那一套传统观念。 两派在政策上老是对不上眼。比如铁路建设,浊流觉得引进外资和技术能加快发展,清流却怕洋人控制经济,死活不同意。再比如外债问题,浊流觉得借点钱能解燃眉之急,清流直接骂这是卖国。这种分歧,直接影响了李鸿章和张之洞的行事风格。李鸿章偏向妥协谈判,张之洞则硬气得多,宁可守原则也不让步。 派系的对立,让两人像是两条平行线,很难交汇。浊流看清流太迂腐,清流嫌浊流没底线。这种理念上的差别,也为后来的“习气”冲突埋下了种子。 “习气”说白了,就是个人风格和政治习惯。李鸿章的“习气”是务实加圆滑,特别会搞权谋和妥协。他看问题先掂量利弊,不太拘泥于道德底线。比如1895年甲午战争输了,他去跟日本签《马关条约》,条件多屈辱啊,可他知道清廷打不下去了,只能咬牙签了,为的是保住国家那点底子。这种做法挨了不少骂,但也看得出他的现实派头。 张之洞的“习气”完全不一样,理想主义挂帅,坚持原则,不爱妥协。他搞教育、管地方时,满脑子都是儒家那套道德文化。比如在湖广总督任上,他办了自强学堂、工艺学堂,推“中学为体,西学为用”,想在保住传统的基础上学点洋玩意儿。这种理想劲头,让他成了晚清政坛上的一股清风。 俩人的“习气”撞一块儿,火花可不少。1900年八国联军打进来,李鸿章主张跟洋人谈,尽量少吃亏;张之洞直接喊打,觉得妥协就是丢脸。结果清廷听了李鸿章的,签了《辛丑条约》,张之洞憋了一肚子气。这种分歧,根本不是简单的意见不合,而是“习气”上的硬碰硬。 李鸿章和张之洞的“习气”差别,不光是个人性格的事儿,更是晚清政坛矛盾的缩影。李鸿章的务实,能暂时稳住局面,但也让国家吃了不少亏,越发显得软弱;张之洞的理想,点燃了现代化的火苗,可有时候太固执,错过了不少机会。 在国家危机的关头,务实和理想、妥协和抵抗、传统和现代,就这么你来我往地较劲。他们的“习气”对立,既是晚清衰落的一部分原因,也给后来的变革留了点念想。说到底,这俩人就像晚清的两个侧面,一个现实得让人无奈,一个理想得让人感慨。

宇化贤

满清十大酷刑、闭关锁国、不思进取、文字狱、留头不留发留发不留头、剃发易服、驱使奴隶、鞑子一人管十家,银乱中国女子,欺男霸女、康熙乾隆六下江南挥霍奢靡、四库全书篡改禁毁15万册古籍、隐藏满清罪恶事实、抹黑明朝历史、禁锢思想、打断人民的脊梁骨、误人子弟,误导国人成为奴隶、阉割中华文明,使我国回到漆黑蒙昧的原始社会、凡有水旱,坐视不管、重徭役、纵贪官污吏,官以贿得邢以钱免,腐败,卖官鬻爵,贪赃枉法国库空虚、圈地运动,百姓流离失所、民族压迫、宁与外邦不与家奴、割地赔款、不战而败、丧权辱国、不平等条约、百年屈辱、祸国殃民、扼杀维新、残暴专制、种族灭绝、赵州之屠、畿南之屠、潼关之屠、扬州十日、嘉定三屠、昆山之屠、嘉兴之屠、江阴八十一日、常熟之屠、四川大屠杀、金华之屠、南昌大屠杀、湘潭之屠、南雄之屠、汾州之屠、大同之屠、广州大屠杀、潮州之屠……几乎将明朝全境上下屠了个底朝天,整个华夏大地十室九空!中国文明领先世界几千年,直到满清统治时期才急剧衰落到世界贫穷国家。由于满清持续篡改两百多年的历史,很多罪恶都被掩盖!这些还只是已确认过的真实事件,不信的请自己先查一下有没有这些事再说。