上海,一名老师因病去世,留下了400万的遗产,让人意外的是,就在老师去世后,老师的一名学生却跑了出来,表示自己要继承老师的遗产,学校得知后,说什么都不同意,表示这些财产应该归国家。 2024年初的上海,一场关于教师遗产继承的争议引发了社会广泛关注。这起争议的主角是一位已故教师留下的价值400万元的遗产,以及她的一位学生提出的继承请求。这个看似普通的遗产继承案件,却因其特殊的师生关系和复杂的情理法交织,成为了一个引人深思的社会话题。 事情的起因是一位姓魏的退休教师因病离世。这位魏老师生前一直在上海从事教育工作,为人正直,教学认真,在教育战线上默默耕耘了大半辈子。然而,让人没有想到的是,这位一生简朴的教师,竟然留下了一笔数额不小的遗产:一套位于上海市区、价值300多万元的住房,以及40余万元的存款。 就在魏老师去世不久,一位已年过花甲的女士出现在相关部门,表示自己要对魏老师的遗产提出继承请求。这位女士名叫郑某,是魏老师40多年前的学生。消息传出后,立即引起了学校方面的强烈反应。学校相关负责人表示,魏老师生前从未明确表示要将遗产留给任何人,按照规定,这笔遗产应该上缴国家用于公益事业。 这起遗产继承纠纷很快演变成了一个复杂的法律问题。学校方面认为,魏老师作为一名终身未婚的教育工作者,其遗产处置应当遵循相关法律规定。他们指出,在魏老师生前的最后几年,曾有人询问过她对遗产的处置意愿,但她始终没有做出明确表态。因此,学校认为郑某此时提出继承请求,动机值得商榷。 然而,事情并非表面看起来那么简单。随着案情的逐渐披露,人们发现郑某与魏老师之间的关系远非普通的师生之谊。在魏老师生病期间,郑某前后垫付了数十万元的医疗费用。不仅如此,在魏老师晚年生活中,郑某也承担了大量的照料工作,从日常起居到医院陪护,都留下了她忙碌的身影。 这一情况的披露,让这起遗产继承案件变得更加扑朔迷离。一方面,从法律角度来看,郑某与魏老师之间并无法定继承关系;另一方面,郑某多年来对魏老师的照料和付出又是显而易见的事实。如何在情理与法理之间找到平衡点,成为了这起案件的关键。 于是,这起看似简单的遗产继承纠纷,演变成了一个考验法律智慧的案例。它不仅涉及到遗产继承的法律程序,更牵涉到了道德伦理、师生情谊等多个层面的问题。这个案件也引发了人们对于教师遗产处置、情理法权衡等问题的深入思考。 要理解这段深厚的师生情谊,需要将时间的指针拨回到上世纪60年代。那时的中国,教育事业正在蓬勃发展,无数教育工作者在各自的岗位上默默耕耘。魏老师就是其中的一员,在上海一所普通中学担任班主任。 1965年,年仅13岁的郑某考入这所中学,成为了魏老师的学生。在那个物质并不丰裕的年代,魏老师对这个乖巧懂事的女学生格外关照。课堂上,她耐心指导郑某的学习;课后,她也会适时关心郑某的生活起居。这种师生之间的互动,为日后长达半个世纪的情谊埋下了种子。 在郑某就读期间,魏老师曾多次收到其他学校的调职邀请。这些学校都位于更好的区域,能提供更优厚的待遇。然而,魏老师始终选择留在原来的学校。她认为,教育事业需要坚守,学生的成长需要稳定的引导。这种执着的教育理念,也影响着郑某的成长历程。 随着郑某毕业,这对师生的情谊并未因此中断。在那个没有即时通讯的年代,她们通过书信保持着联系。每逢节假日,郑某都会去看望魏老师。而魏老师终身未婚,将全部精力投入到教育事业中,渐渐地,她也把郑某当作自己的女儿一般看待。 在郑某人生的重要时刻,魏老师都留下了温暖的身影。1985年郑某结婚时,魏老师作为座上宾出席婚礼;1986年郑某生子时,魏老师更是像长辈一样前来探望,为新生儿带来祝福。这种超越师生关系的情谊,在四十多年的岁月长河中愈发深厚。 随着时光流逝,这对特殊的师生已形成了一种默契的生活方式。每逢需要采买日常用品,郑某都会陪伴魏老师一同前往;从柴米油盐到家具电器,郑某都会给出细心的建议。魏老师也时常邀请郑某一家到家中聚餐,为郑某的孩子讲述求学时的故事。 这种亦师亦母的关系,在上海这座现代化大都市中显得格外珍贵。它超越了单纯的师生之情,却又不完全等同于亲情,是一种建立在相互理解和关爱基础上的独特情谊。在魏老师的晚年,这种情谊更是转化为实实在在的照料和陪伴。 正是这样持续数十年的相处,让原本简单的师生关系逐渐演变成了一种特殊的情感纽带。这种纽带不仅体现在生活的点点滴滴中,更在魏老师生病期间得到了充分的体现。这段深厚的师生情,也为后来的遗产继承纠纷增添了更多值得深思的人性角度。 两代人的年华消逝,一段师生情的坚守,映照出的不仅是个人际遇,更是一个时代的缩影。这种超越血缘的情谊,在当今社会显得愈发可贵,也为我们思考何为真情实意提供了一个生动的范例。

用户10xxx36

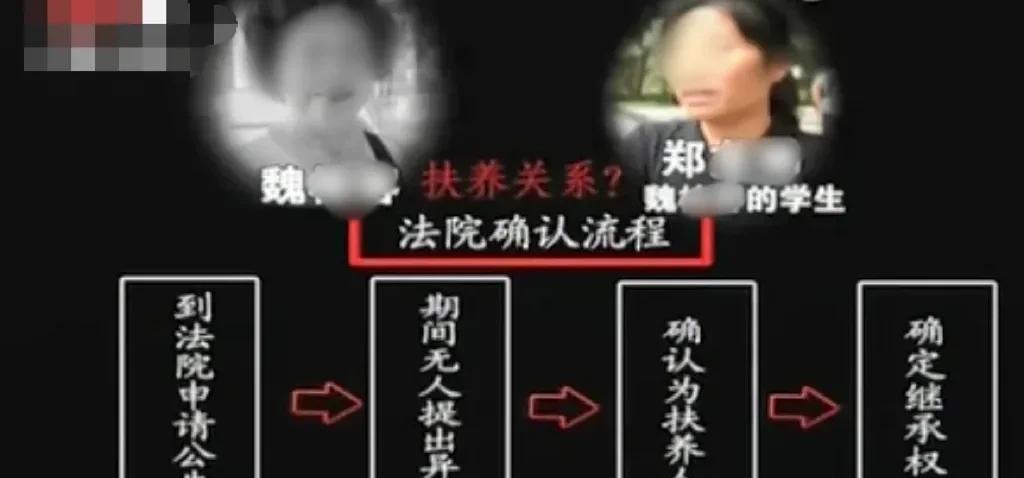

[赞][赞][赞]