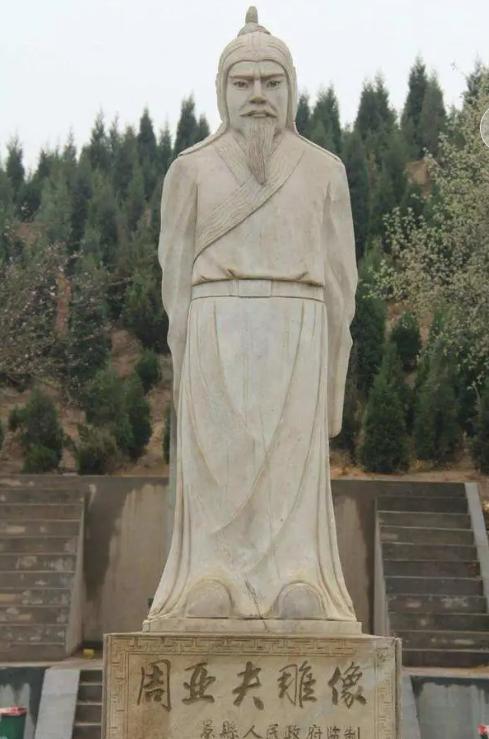

汉景帝为何不肯放过周亚夫?真实用意是什么? 公元前 143 年,长安廷尉狱中,一代名将周亚夫以绝食五日的刚烈姿态结束生命,这位平定七国之乱的功臣,为何会被汉景帝逼入绝境? 这事还要从细柳营开始说起,公元前 158 年,匈奴六万铁骑压境。汉文帝亲赴细柳营劳军,却遭遇前所未有的 "羞辱"—— 守军以 "军中闻将军令,不闻天子之诏" 为由,将皇帝车驾挡在营外。 周亚夫身披甲胄长揖不拜,以军礼相见的举动,虽让文帝赞叹 "真将军矣",却也在帝王心中种下了一根刺。 这种治军铁腕在战时是优势,和平年代却成了隐患,当景帝继位后,周亚夫在七国之乱中再次展现 "将在外君命有所不受" 的做派:面对景帝救援梁王的诏令,他坚持 "以梁委吴" 的战略,任凭弟弟刘武在睢阳被叛军围攻三个月。 这种军事上的正确决策,却让景帝背上 "弃弟保帅" 的骂名,梁王与窦太后的怨言更如利刃般刺痛帝王心。 作为开国功臣周勃之子,周亚夫还背负着勋贵集团的利益。当景帝试图打破 "非刘氏不王,非有功不侯" 的祖制,封皇后兄长王信为侯时,周亚夫当庭抗辩:"高皇帝约,天下共击之!" 这不仅是对皇权的挑战,更是勋贵集团对新兴外戚势力的抵抗。 更致命的是匈奴降将封侯事件。景帝为招降匈奴贵族,欲封唯徐卢等五人为侯,周亚夫直言:"彼背主降陛下,侯之何以责人臣守节?" 这种坚持原则的言论,彻底触怒了急于打破军功集团垄断的景帝。当帝王说出 "丞相议不可用" 时,君臣关系已降至冰点。 景帝后元元年的那场宴会,堪称帝王权谋的经典案例。当周亚夫面对案上未切的熟肉和空无一物的餐具时,他下意识地唤人取筷的举动,让景帝冷冷说出:"此不足君所乎?" 这场精心设计的试探,暴露了周亚夫 "桀骜不驯" 的底色,更让景帝确信:年幼的太子刘彻绝无驾驭此人的能力。 其子私买皇家葬器的事件,不过是压垮骆驼的最后一根稻草。当廷尉说出 "君侯纵不反地上,即欲反地下耳" 的诛心之论时,这场早已注定结局的审判,终于撕开了 "莫须有" 罪名的虚伪面纱。 周亚夫的悲剧,本质上是西汉皇权集中过程中的必然自刘邦诛杀韩信起,历代帝王都在削夺军功集团的权力。 文帝时期打压周勃,景帝延续这一政策,而周亚夫作为勋贵集团最后的旗帜,其存在本身就是对皇权的威胁。当他在朝堂上屡屡阻挠景帝提拔外戚、新贵时,死亡便成了唯一的结局。 这场博弈的背后,是两种政治路线的较量:军功集团代表的分封制残余,与皇权追求的中央集权不可调和。周亚夫的绝食而亡,标志着军功集团退出历史舞台,也为汉武帝 "推恩令" 的彻底实施铺平了道路。 周亚夫的悲剧,不是个人的失败,而是一个时代的落幕。他用生命诠释了 "功高震主" 的铁律,更让后世明白:在皇权的棋盘上,任何棋子都可能成为弃子。 而汉景帝的真实用意,不过是用功臣的鲜血,为刘氏江山浇筑最后的防线。这,或许就是封建帝制最残酷的真相。