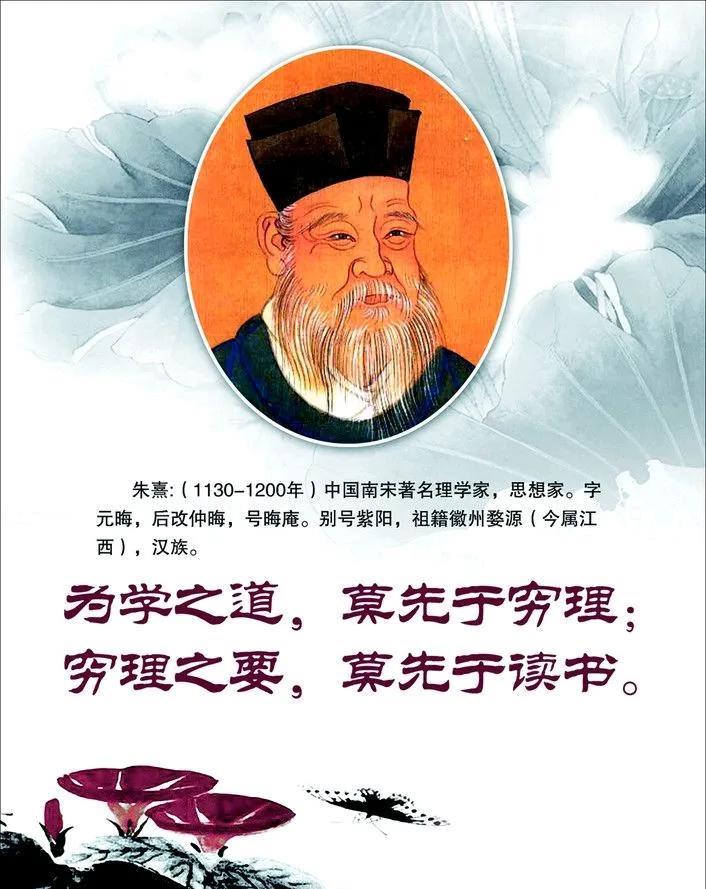

朱熹:理学的奠基者与教育的先驱 在中国悠久的历史长河中,南宋时期的朱熹(1130-1200)无疑是一位杰出的思想家、哲学家和教育家。他的理学思想与教育理念深刻影响了后世,成为中国文化的重要组成部分。朱熹不仅是理学的奠基者之一,更是教育改革的先锋。他的思想至今仍在塑造着我们的教育观念和人生哲学。本文将深入探讨朱熹的生平、理学思想、教育理念以及他对后世的深远影响。 朱熹的生平 朱熹,字仲明,号晦庵,生于福建省一个书香世家。自幼聪慧、勤奋好学,他在少年时期便展现出卓越的才华。朱熹的理学成就源于他对儒家经典的深入研究。他不仅游历名山大川,广交朋友,还吸收了各家思想,逐渐形成了自己独特的理学体系。 在朱熹的学术生涯中,他不仅是一个理论家,更是一个实践者。他曾在多所书院任教,致力于教育事业,培养了大批优秀的学生。朱熹的理学思想强调道德修养和内心的自省,影响了无数后来的儒家学者。他在教育上的努力不仅体现在课堂教学中,还通过自己的著作与讲解传播着理学的核心理念。 理学思想的核心 朱熹的理学思想是对儒家经典的重新诠释和发展,其核心思想可以概括为几个重要方面: **“理”与“气”的辩证关系**:朱熹提出“理”是万物之本,而“气”是万物的载体。他认为理是事物的本质,气则是其表现形式。在朱熹看来,理的普遍性和永恒性是不可动摇的,个人应通过修身齐家治国平天下的实践来实现与“理”的统一。 **“格物致知”**:朱熹强调“格物致知”的方法论,主张通过观察和研究事物来获得知识。这一思想不仅适用于哲学思考,也为科学探索提供了理论基础。他鼓励人们通过实践来深化对世界的理解,认为知识的获取应当建立在对事物本质的深入剖析之上。 **道德修养的重要性**:朱熹深信,个人的道德修养是实现理想人生的基础。他提倡“内圣外王”的理念,认为个人应首先修身养性,才能更好地治理国家和服务社会。通过内心的修炼,个体能够更好地理解和践行社会责任。 **教育的价值**:朱熹坚信教育能够改变人的命运。他认为教育不仅是知识的传授,更是品德的培养。他提倡因材施教,关注学生的个性发展,强调教师在教育中的重要作用。教育的目标不仅在于传授知识,更在于塑造人格,培养具备良好道德的人。 教育理念的实践 朱熹在教育方面的贡献不可小觑。他创建了许多书院,推动了教育的普及与发展。他的教育理念包括: **尊重学生个体**:朱熹主张因材施教,认为每个学生都有其独特的天赋与潜力。教师应根据学生的特点和兴趣,制定适合他们的教学方案,以便最大限度地激发学生的学习热情。 **培养独立思考能力**:朱熹鼓励学生独立思考,强调知识的获得应通过个人的努力与实践,而非单纯的灌输。他希望学生在学习中培养批判性思维与创造力,能够在面对问题时,主动寻求解决方案。 **道德教育的重视**:朱熹认为,教育的最终目的是培养有德之人。他强调道德教育的重要性,认为只有具备良好品德的人才能为社会做出贡献。通过道德教育,学生能够在未来的社会生活中更好地履行自己的责任。 **师生关系的和谐**:朱熹倡导师生之间应建立和谐的关系。他认为教师不仅是知识的传授者,更是学生成长的引导者。教师应以身作则,以自己的品德影响学生,营造良好的学习氛围。 朱熹的影响与启示 朱熹的理学思想与教育理念在中国历史上产生了深远的影响。他的学说在宋明理学中占据重要地位,影响了后来的儒家学者与教育家。直到今天,朱熹的思想仍然在中国的教育体系中发挥着作用,成为教育改革的重要理论基础。 从朱熹的生平与思想中,我们可以获得许多启示: **重视内心修养**:在现代社会,物质生活的追求往往让我们忽视了内心的修养。朱熹的思想提醒我们,要在繁忙的生活中保持内心的宁静与自省,关注精神层面的成长。 **教育的多样性**:朱熹提倡因材施教的理念在当今教育中依然适用。我们应尊重每个学生的个性发展,鼓励他们追求自己的兴趣与目标,帮助他们找到适合自己的学习方式。 **道德与知识的结合**:在知识经济时代,知识的积累固然重要,但道德的培养同样不可忽视。朱熹的思想告诉我们,只有具备良好品德的人才能在社会中立足,才能在复杂的社会环境中做出正确的选择。