1948年,淮海战役胜利后,解放军战士路过一草垛,突然闻到股怪味。扒开草垛一看,顿时哈哈大笑道:“没想到,这里竟藏着一条‘大鱼’!”

在淮海战役的胜利余波中,1948年的冬天格外寒冷。解放军士兵们穿梭在被战火烧焦的村庄之间,披着厚重的军大衣,脸上带着胜利的光芒。这是一场意义深远的胜利,它不仅改变了中国的历史轨迹,也改变了许多普通人的命运。

在这样的背景下,有一件小事,却在士兵们中传为佳话。那是一个寻常的午后,寒风凛冽。团长和参谋长正坐在指挥部的暖炉旁,翻阅着那些战后需要整理的文件。他们都穿着厚实的军装,眉头紧锁,显得颇为疲惫。忽然,团长抬头看了看窗外的太阳,说:“已经中午了,大家都辛苦了一上午,去叫陶班长让炊事班赶紧送些热饭来。”

陶三群,一个年轻的通讯班班长,接到命令后立刻动身。他穿梭在残破的村庄中,冰冷的风吹得他脸颊生疼。当他走过一个草垛时,突然觉得有些不对劲。他停下脚步,细细观察起来。深冬的寒冷使得其他的草垛都覆盖着一层厚厚的霜,但这个草垛却只有薄薄的一层。

他的直觉告诉他,这里面有问题。陶三群绕着草垛走了一圈,注意到草垛似乎被人翻动过。他凑近一看,发现在草垛旁边有一个精致的打火机,是那种他在市场上见过但买不起的西洋货。他心中一动,难道这里藏着什么人?陶三群小心翼翼地扒开草垛,一股怪味扑鼻而来。他愣了一下,随即哈哈大笑起来:“原来这里藏着一条‘大鱼’!”

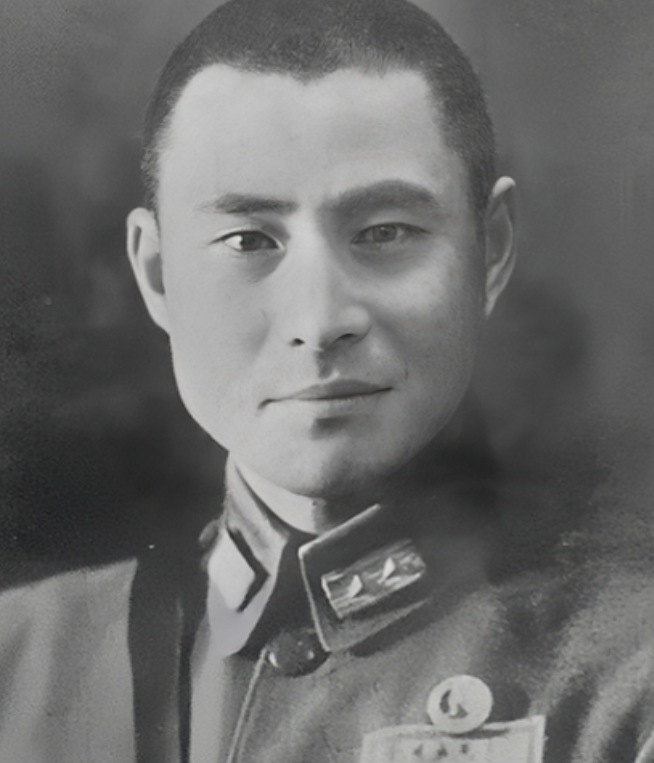

草垛里蜷缩着一个人,是个国民党的高官。这个高官浑身颤抖,脸色苍白,显然是被这场突如其来的变故吓坏了。陶三群立刻通知了上级,他们很快得知这个人正是他们一直在寻找的国民党军团长黄维。

黄维,曾是国民党的高官,在淮海战役中败退后,他像无数溃败的士兵一样,四处逃窜,试图隐匿自己的身份。他原以为找到了一个完美的藏身之地,那个被他当做避难所的草垛。然而,他的计划因为一个意外的失误——那个精致的打火机——而泡汤。

被发现的那一刻,黄维惊慌失措,他从草垛中爬出来,满脸尘土和恐惧。陶三群和几名士兵围了上来,他们看着眼前这个曾经高高在上的军官,现在却像个落水狗一般狼狈不堪,不禁都露出了不屑的笑容。

黄维试图辩解,但他的话语在解放军士兵们坚定的目光下变得微不足道。他被迅速带回了指挥部,成为了解放军手中的重要俘虏。在那里,团长和参谋长已经等候多时,他们对这个意外的收获感到既惊讶又满意。

在指挥部的一个简陋的房间里,黄维坐在一张椅子上,面对着解放军的高层。房间内的气氛紧张而庄重,黄维的头低垂,眼神中透露出深深的绝望和恐惧。团长开口问道:“黄维,你作为国民党的高官,参与了多少对平民的暴行?你有何辩解?”

黄维的被捕,不仅仅是解放军对一个敌方高官的成功擒获,也是历史的一次巨大转折。在那个严肃的审讯室里,黄维的垂头丧气不仅是对自己罪行的无言以对,也是对一个时代的结束的沉默。

不久之后,另一件事情发生了。陶三群和其他几名士兵在草垛附近巡逻时,听到了草垛内部的动静。好半天后,草垛被人从里面扒开,两个国民党军官哆哆嗦嗦地从里面爬了出来。他们对着解放军举起了双手,颤声说道:“不要开枪,我们这就出来!”

他们中的一个自称为王振天,至于另一个则一言不发,显得极为紧张。陶三群立刻意识到,这可能是重要的俘虏,于是他们被迅速带到了团指挥部。在那里,经过一番审讯,解放军高层得知那个沉默的国民党军官,正是“黄维兵团”的司令员黄维。

战后,黄维的命运发生了戏剧性的转变。他被送到了功德林看守所接受改造。在那里,他度过了长达27年的岁月,在这期间,他经历了深刻的思想转变和内心的煎熬。1975年,黄维终于恢复了自由,步出了看守所的大门,回到了人世间。

然而,他的归来并不轻松。尽管他为抗日战争做出了贡献,但他的过去仍然是一块难以抹去的污点。尽管如此,1985年,他还是回到了自己的家乡贵溪,尝试着找回那些失去的岁月。

1989年,黄维在北京因病去世,享年85岁。他的去世,也标志着那个动荡时代的一个注脚。死后,他被葬在了八宝山革命公墓,这个安葬地点在某种程度上体现了他复杂身份的认可和对他抗日贡献的尊重。

黄维的一生,是那个时代历史的一个缩影。他的生平充满了矛盾和转折,反映了那个动荡时代人们的选择与命运。他的故事,在后世被人们所铭记,既是一个警示,也是对历史深刻的反思。