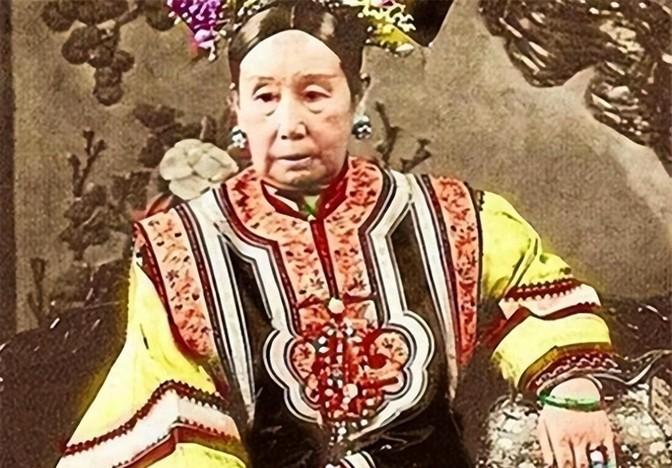

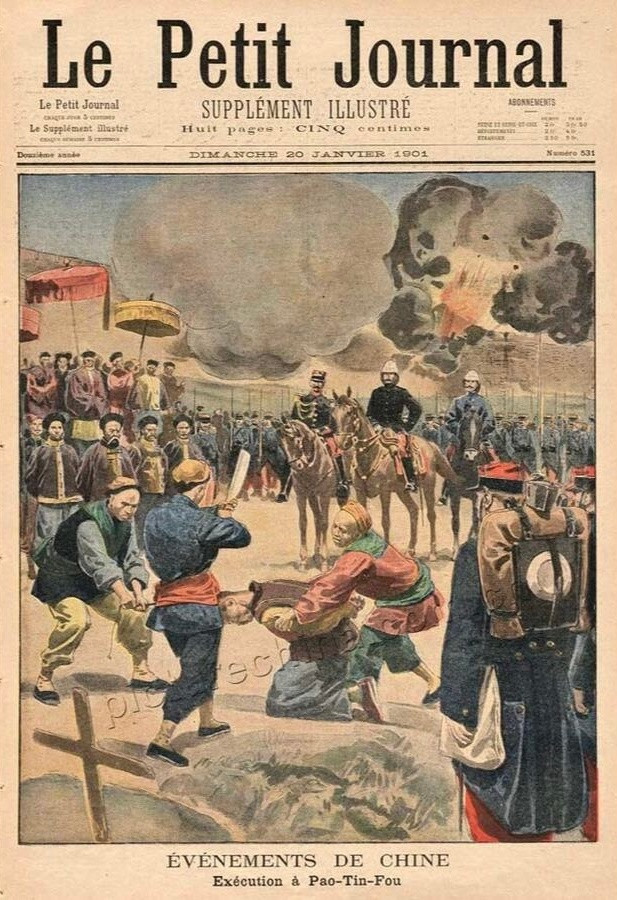

1853年,慈禧父亲去世,16岁的她扶柩回乡,遇冷眼无数。岂料,路过清河县,知县差役送来200两白银。但没多久,知县又说:送错了! 叶赫那拉·杏贞,也就是后来的慈禧,1835年出生在北京一个满洲镶蓝旗家庭。家里条件不错,父亲惠征是个三品官,她从小念书识字,满汉双语都行,书法画画也不差。1852年,17岁的她通过选秀进了宫,成了咸丰帝的兰贵人,日子刚有点起色,谁知第二年父亲就没了。惠征因为镇压太平军不利被革职,心力交瘁死了。慈禧奉命和妹妹扶灵柩回老家,一路上风言风语不断,民间对皇亲国戚也没啥好脸色,她心里肯定不好受。 路途遥远,丧船走得慢,盘缠眼看着要用光了。慈禧这时候才16岁,又是刚进宫的小贵人,家里没了顶梁柱,处境可想而知。她带着妹妹,拖着灵柩,顶着外头的冷眼,心里估计五味杂陈,既有丧父之痛,又有前途未卜的焦虑。 丧船行到清河县时,慈禧正发愁怎么办,岸边突然来了差役,送上200两白银,说是县令吴棠给的祭礼。这200两在当时不算小数目,能解燃眉之急。慈禧接了银子,心想父亲可能跟吴棠有点交情,多少松了口气。可没过多久,差役又跑回来,说银子送错了,原来是给另一位道员的。慈禧这下有点懵了,失望之余准备还回去,但差役说送出去的东西不收回。 这时候,县令吴棠亲自出面了。他上了船吊唁,态度很真诚,说银子就不收回了,还郑重其事地向灵柩行了礼。慈禧看在眼里,挺感动的,毕竟这一路没人给过她好脸色。她记住了吴棠这个名字,也埋下了后来报恩的种子。这事儿听起来有点戏剧性,一个“送错了”的银子,愣是把两个人的命运连系起来了。 吴棠,1813年出生在安徽盱眙,1835年中了举人,1844年开始当清河县令。这人能力不错,管地方挺有一套,政绩在当地口碑不差。1853年跟慈禧的这次交集,成了他人生的大转折。当时他可能也没想到,随手一个善举会给自己后来的官路铺这么大一块砖。 1861年,咸丰帝死了,慈禧搞了辛酉政变,掌了大权。她没忘当年吴棠的恩情,开始提拔他。先是1861年让他当江宁布政使,还兼着漕运总督。1863年,吴棠正式做了漕运总督,1864年升江苏巡抚,1866年调去当闽浙总督,1867年又去了四川,做了总督,还兼着成都将军。在四川这几年,他干得挺实在,整顿官场乱象,还修了水利,老百姓多少得了点实惠。1876年,吴棠病逝,慈禧念旧,追赠他太子太保,谥号“勤惠”。 吴棠这一路升官快得像坐火箭,从一个小县令干到封疆大吏,慈禧的提拔绝对是关键。可他能坐稳这些位子,也说明自己不是光靠关系上位的草包,能力还是得过硬。 这200两银子的故事,看着是个意外,其实挺耐人寻味。慈禧这人,后世评价两极分化,有人说她祸国殃民,有人说她也有无奈。但在这件事上,她展现了知恩图报的一面。一个16岁的小姑娘,吃了那么多冷眼,能记住别人一点好,几年后还想着回报,不得不说有点人情味儿。 吴棠这边呢,既是运气,也是本事。送银子这事儿,可能是他一时心软,也可能是看准了慈禧的身份想结个善缘。不管咋说,他抓住了机会,后来又靠实干站稳了脚跟。这说明啥?晚清那会儿,官场复杂得很,关系、机遇、能力,缺一不可。 再说深点,这故事还反映了当时的社会风气。慈禧扶灵回乡遇冷眼,说明老百姓对朝廷、对这些官宦人家不咋待见,太平军闹得凶,朝廷威信本来就摇摇欲坠。吴棠一个小县令敢送银子,又敢认下这个“错”,也算有点胆识和人情味儿。这段佳话,就在乱世里显得有点温情了。