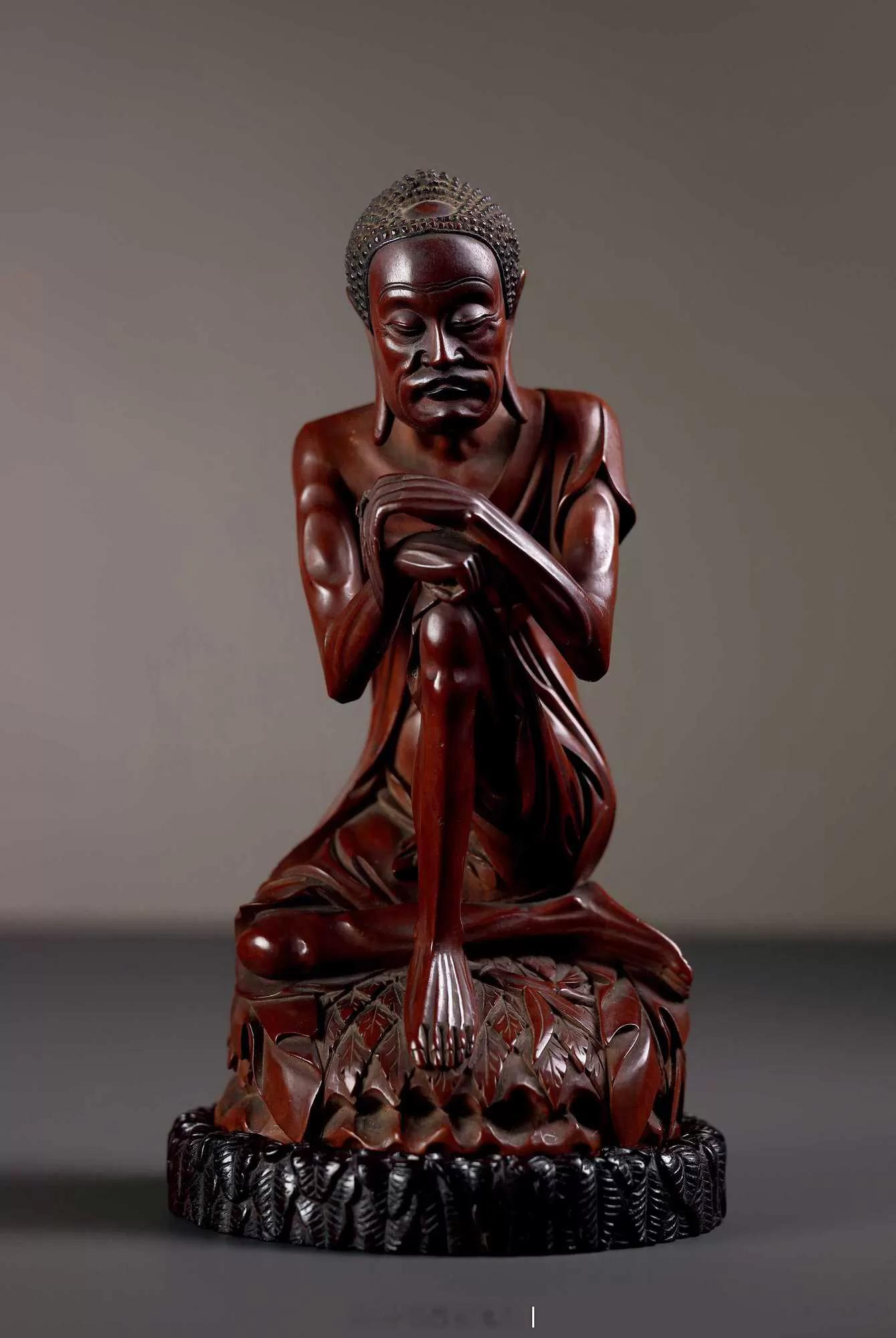

悦木集 | 明 黄杨木雕雪山大士像

我于尔时住于雪山,其山清净,流泉浴池,树林药木,充满其地,处处石间有清流水,多诸香华周遍严饰。

——《大般涅槃经》

以黄杨木雕作雪山大士形象,头顶螺髻,面容清癯,袒右肩,屈左膝坐于蒲团之上,双手交叠,自然垂于膝上,四肢尽皆裸露,筋脉毕现。上身微倾,两颐枯瘦,双目眯萋,正是深山苦修,静坐思维之状。

“雪山大士”作为佛教文化中的重要意象,其典故最早见于南北朝时期传入中国的佛教经典《大般涅槃经》。据经文记载,释迦牟尼前世曾为婆罗门,入雪山修菩萨行,历经六年苦行,“唯食诸果……绝形深涧,不涉人间”,最终于菩提树下悟道成佛。唐代文献中多有关于“雪山童子”的记载。诗人王维在《大唐大安国寺故大德净觉禅师碑铭》中以“雪山童子,不顾芭蕉之身”喻指修行者的坚韧,将其与“云地比丘”并列,凸显佛法的超越性。刘禹锡《送慧则法师归上都因呈广宣上人》诗中言“雪山童子应前世,金粟如来是本师”,强调了雪山大士的宗教象征意义。这些诗文不仅印证了雪山大士故事的流传广度,也反映了唐代文人对佛教思想的接受与再诠释。正是基于此,宋元以降,雪山大士的形象逐渐被融入艺术创作体系中,如美国底特律美术馆藏:元•雪山大士像,是元代雕像中的释迦牟尼苦行形象;《自珍集:俪松居长物志》(王世襄著,生活•读书•新知三联书店,2003年)所录:明•金髹木雕雪山大士像,以及故宫博物院藏:明•铜释迦牟尼苦修像,则为明代的雪山大士形象。上述两尊明代雕像,结合本件黄杨木雕观照可知,明人对于雪山大士这一形象符号的诠释趋于多元化,而其肢体语言则基本上保持了相似的状态。

本尊雪山大士像以黄杨木整挖雕成,用料颇奢。形象比例匀称,坐姿舒展自然,发髻刻画精准细致,衣着线条流畅顺达;面部肌肤的褶皱柔软而真实,与四肢关节硬朗的线条形成鲜明对比;刀工则化繁为简,出入爽利,一气呵成。作者对人体结构之拿捏极为精准,通过精湛的艺术表现力,将人物“止息散心,专注一境”的禅定气象表达得淋漓尽致。

雪山童子应前世,金粟如来是本师。

——唐•刘禹锡

尺寸:高20.5cm

来源:中国嘉德2025年春拍《古癖——牧心斋古代文房精选》