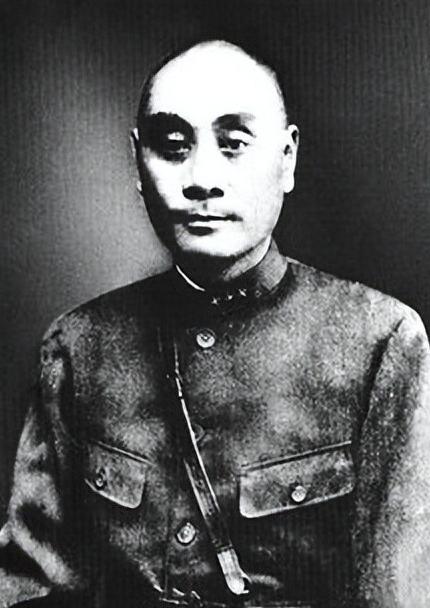

1930年代,四川大地烽火连天,刘湘与刘文辉这对叔侄本是联手共进,却因扩张势力反目成仇,刘文辉购置军备,被刘湘强硬扣下,引发两军对峙,刘湘一路攻势凌厉,直逼雅安,却在最后关头下令撤军,“让幺爸留在雅安吧。” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在中国近代历史的风云际会中,四川,这片巴蜀大地上诞生了一支历经风雨、满载血泪的军队——川军。 它曾是内战时期各方势力争夺的焦点,也在抗战期间成为中国军队的重要支柱,川军的兴起与沉浮,不仅是一部军队的发展史,更是一部家族权力争斗与民族命运交织的历史画卷, 川军的崛起,离不开四川独特的地理条件,巴山蜀水,易守难攻,自古便是兵家必争之地,辛亥革命爆发后,四川的地理屏障吸引了各路军阀前来割据,占地称雄。 此时的四川军界,势力纷杂,大小军阀如雨后春笋般涌现,刘湘,这个原本出身于武备学堂的年轻将领,凭借过人的胆识与手腕,在动荡不安的局势中迅速崛起,他不仅精于用兵,还擅于笼络人心,很快便成为川军的实际掌控者, 刘湘的崛起为川军带来了统一的契机,但却引发了另一位军中才俊的关注——他的叔叔刘文辉,按辈分,刘文辉是刘湘的幺爸,但在实际年龄上却小了五岁。 这对特殊的叔侄,曾并肩作战,共同扩展势力,然而当刘文辉的军队逐渐坐大,两人的关系也逐渐紧张,刘文辉为了扩充兵力,从海外采购了一批先进装备,但运输途中却被刘湘强行扣留。 刘文辉多次请求归还,刘湘却态度强硬,局势一触即发,刘文辉只能以切断刘湘军粮供应线作为报复。 两军对峙,局势急转直下,刘湘一面调集兵力,准备进攻,一面故作冷静,静观其变,刘文辉则将军队集结于雅安,打算凭借地形之险据守到底。 刘湘用兵如神,几次战役后,刘文辉的部队溃不成军,节节败退,最终被困雅安,然而在攻下雅安的最后关头,刘湘却出人意料地选择了撤军,他淡淡地对手下说:“让幺爸留在雅安吧。”这一举动令许多人不解, 放刘文辉一马,不仅是出于叔侄情分,更是刘湘的一步战略妙棋,四川虽地处内陆,但其富饶的物产与战略地位,使得蒋介石始终对川地垂涎三尺。 若继续攻打刘文辉,逼其无路可退,刘文辉极有可能向外部势力寻求援助,这将为蒋介石插手四川提供绝佳借口,刘湘深知刘文辉翻不起大浪,若将其放回雅安,既能避免内耗,也可借机塑造仁义之名,这一决定看似心软,实则深谋远虑。 时间步入1937年,全面抗战的爆发改变了一切,作为川军的核心人物,刘湘第一时间响应中央号召,决心出川抗日,整编会议在重庆召开,川军各部迅速集结,筹备出川。 蒋介石对川军的动员颇为重视,一再要求加速整编进程,然而筹备过程困难重重,整军需要经费,川军各部长期驻守内陆,军饷早已拖欠数月,经费不足,粮饷难发,士兵情绪不稳,出川计划几度搁浅。 整军进程虽缓慢,但川军出川抗日的决心却从未动摇,刘湘亲自坐镇重庆指挥,将川军划分为东、北两路,北路军沿川陕公路北上,翻越秦岭,进驻山西;东路军则经宜昌、武汉,开赴前线。 川军官兵在物资匮乏、交通不便的情况下,硬是靠着草鞋步行,翻山越岭,将士们一路忍饥挨饿,昼夜兼程,北路军第41军到达山西后,立刻加入娘子关一线的防守,与日军展开激烈巷战,东路军则在宜昌一带与日军正面交锋,战况惨烈。 1938年1月,刘湘病重,病情日渐加重,作为川军统帅,他虽已无力亲征,但仍每日亲笔电告前线将领,指示作战方针,病床上的刘湘,仍心系战场,刘湘去世后,川军统帅权一度出现真空。 蒋介石顺势调整川军编制,将原属刘湘指挥的川军分散编入各大战区,分别由李宗仁、阎锡山等人统领,川军原本统一的战斗体系被打散,各部将领各自为战。 刘湘病逝后,川军在抗日战场上的表现依旧可圈可点,滕县保卫战中,第122师师长王铭章率部坚守三日,与日军血战到底,几乎全军覆没。 川军将士在台儿庄战役、武汉会战中奋勇抗敌,屡次重创日军,无数川军将士用鲜血书写了巴蜀儿女的忠勇与豪迈。 抗战胜利后,川军将士或回川休整,或继续驻守前线,那些曾在内战时期争锋相对的叔侄,此时早已各奔东西,刘湘墓地前,常有川军老兵驻足肃立,缅怀这位曾带领他们走向前线的统帅。 战后巴蜀大地的宁静,仿佛将那段硝烟弥漫的岁月掩埋于尘埃之中,然而川军将士们的英勇事迹,却永远镌刻在民族记忆的丰碑上,成为那个时代最为悲壮而又充满血性的篇章。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:红色老区芦山——《二刘争霸》