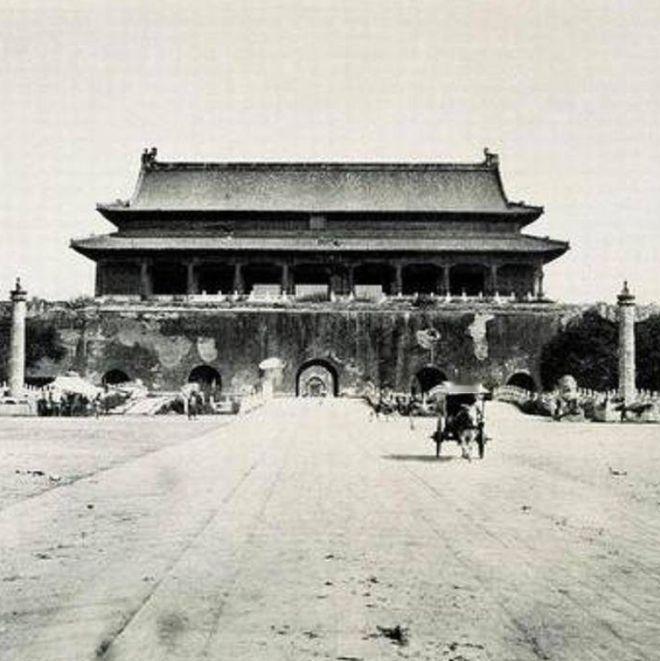

1969 年末,中央打算拆掉天安门广场再重新建设,然而在施工的时候,工人们在旧天安门的屋顶上发现了一个神秘的宝盒...... 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1969年末,天安门城楼在岁月侵蚀与频繁使用的双重压力下,建筑结构出现了严重变形,为了确保安全,中央决定对其进行全面拆除并重建。 这项工程由北京市第五建筑工程公司负责,工地被苇席围得严严实实,外界难窥一丝端倪。 施工队伍中挑选了一批政治可靠、技术过硬的工人,他们按军队编制分成木工连、瓦工连、彩油连等多个小组,工地上的一切都按保密条例执行,连家人都不知他们在何处干活。 天安门城楼始建于明永乐十八年,初名承天门,至清顺治年间改名为天安门,这座宫殿式建筑历经数百年风雨,屡次毁于战火又屡次重建,几经更迭,承载着帝王更替、政权兴衰的历史印记。 如今的天安门,是新中国成立后国家象征的重要一环,其建筑样式、结构布置均依照古制,不容更改。 施工期间,工人们站在数根杉篙绑起的梯子上,一点一点拆除屋脊瓦片,这些琉璃瓦历经风霜早已暗淡无光,但其中一块瓦片却引起了木工连组长姚来泉的注意。 瓦片正中间的位置略显突兀,与周围的瓦片形成鲜明对比,他伸手撬开瓦片,露出一个长方形木盒,木盒表面雕刻着精美的二龙戏珠图案,色泽暗哑却透着一股威严之气。 工人们围拢过来,姚来泉轻轻将木盒取下,木盒沉甸甸的,手感凉滑,打开木盒,里面赫然躺着一块锈迹斑驳的金元宝,旁边散落着数颗拇指大小的红宝石,红得像是被血浸染过一般。 最让人惊讶的是盒底铺着一层红色粉末,细细一嗅,散发出淡淡的腥甜气息,古建专家赶到现场,仔细查看后认定这些粉末是朱砂,古人常用来辟邪镇宅。 更奇特的是,盒中还有几粒五彩粮,黄豆、黑豆、谷子和玉米,在岁月的侵蚀下,已难以辨认,专家推测,这些物件可能是古人祈福的象征,寓意财富、平安、子孙兴旺。 姚来泉将木盒里的物件小心翼翼地收起,报告给施工指挥部,当天晚上,木盒被送往文物部门封存入库,从此销声匿迹,成为天安门重建中的一桩未解之谜。 与此同时,施工过程中还发生了一起令人不解的事件,拆除西山墙时,工人们在墙体内部发现了几枚完整的炮弹,炮弹直径9.5厘米,高约45厘米,虽历经岁月洗礼,外壳却完好无损。 指挥部立刻封锁现场,通知公安部门前来处置,专家研究后发现,这些炮弹竟与八国联军时期遗留的炮弹相似,至于为何这些炮弹会出现在天安门城墙内部,始终没有定论,为确保安全,这些炮弹连同周围土壤一并移送至安全区域,做进一步检验。 天安门重建工程自1969年12月15日正式开工,至1970年4月7日竣工,历时112天,整个工程共使用进口红木、金丝楠木等名贵木材,重新打造了全部木柱与木梁。 工人们按照姚来泉绘制的草图,将每一根木梁、每一块斗拱逐一编号,逐一对照,确保复原后的结构与原建筑一模一样。 木匠们依旧采用古法榫卯结构,整个建筑未用一颗钉子,仅靠木构件之间的严丝合缝实现固定,这种工艺不仅考验工匠们的技艺,也展现了中国古建的智慧与韧性。 城楼重建完工后,指挥部特意安排姚来泉再次登上屋脊,将一块汉白玉石嵌入当初发现木盒的瓦片之下。 玉石长17厘米,宽12厘米,厚3厘米,上面竖着刻有“1970年1-3月重建”字样,以金箔贴字,熠熠生辉,这块汉白玉石不仅是新中国重建天安门城楼的见证,更是对那个风雨飘摇年代的隐喻。 工程竣工后,天安门焕然一新,新的天安门城楼不仅保留了古建筑的原始风貌,还增添了现代化设施,包括电梯、上下水管道、照明系统、电视广播等,整个建筑按照9级抗震标准建造,在保持古典之美的同时,兼具现代安全功能。 天安门城楼历经数百年沧桑,从明朝初建到清朝重修,再到新中国重建,其间无数历史事件在此发生,1969年那场重建,不仅挽救了一座摇摇欲坠的古建筑,更重新赋予它新的时代意义。 如今,站在金碧辉煌的城楼上,人们望向长安街熙熙攘攘的人流,仿佛仍能感受到那段隐秘往事的回响。 宝盒里的金元宝、朱砂粉末早已封存于历史深处,但它们所承载的祈福与守护,却与天安门城楼一道,继续守望这片古老而又焕发新生的土地。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源中国新闻网——《中华文摘》文章:秘密重建天安门始末