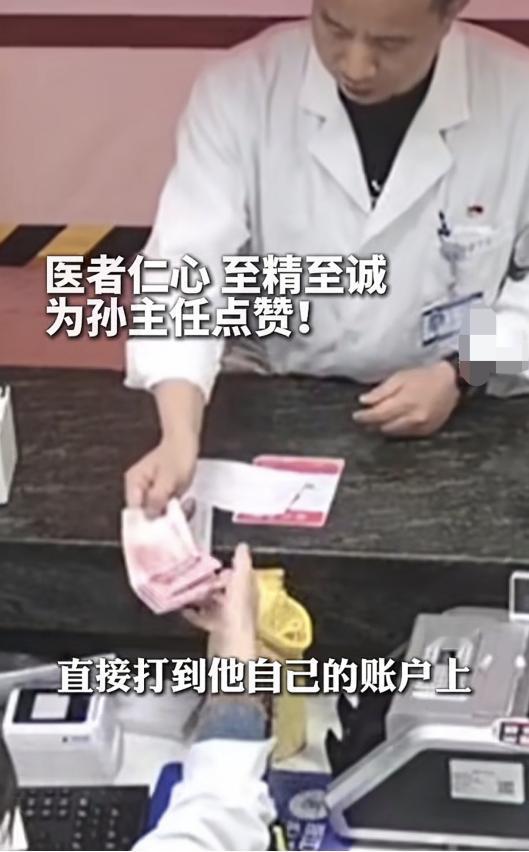

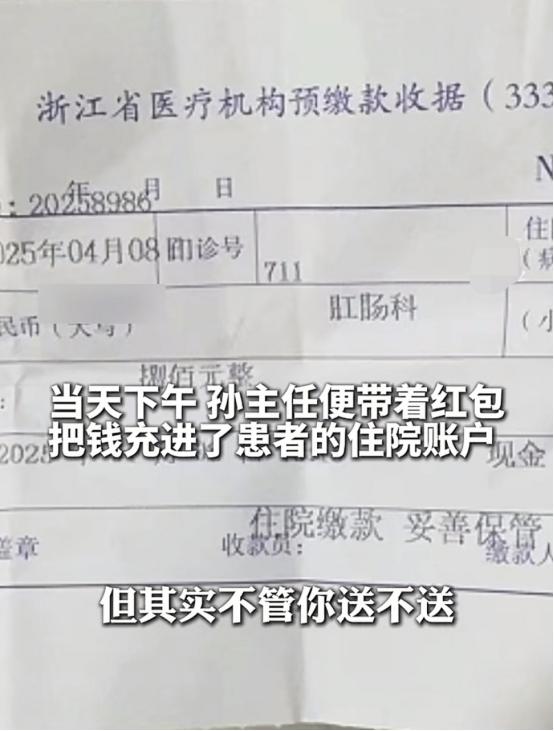

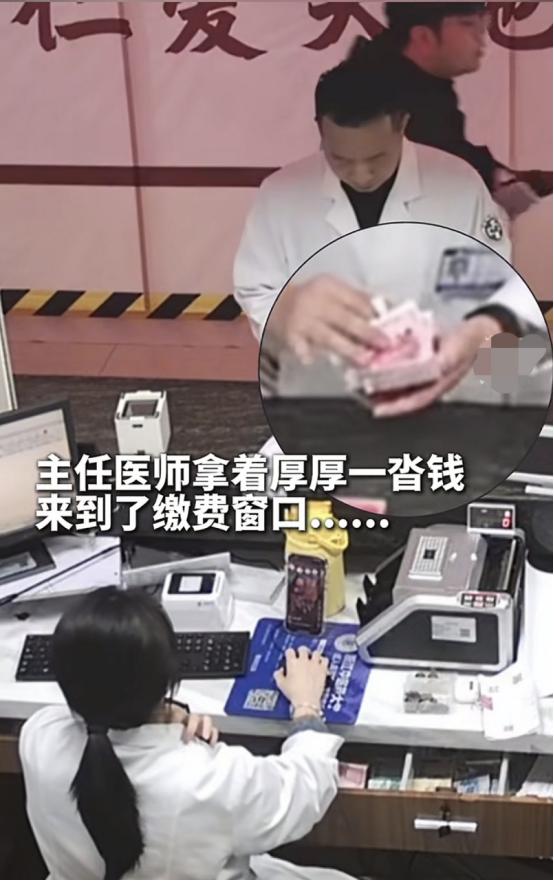

“这个医生火了!”浙江瑞安,患者做手术,心里不放心,硬塞给医生一个红包。医生推辞不过,只能收下进了手术室。而做完手术后,医生又做了一件事,让患者吃惊不已!网友:这样的医生太少了,有医德,有技术,处处为患者着想! 2024年3月12日清晨,浙江瑞安中西医结合医院的肛肠科办公室飘着碘伏的气味。45岁的孙明宇医生摘下老花镜,盯着第17面锦旗上的"妙手回春",突然被急促的脚步声打断——护士小陈气喘吁吁地站在门口:"3床家属又堵在手术室门口了,说不接红包就不让您做手术。" 手术室走廊的白炽灯下,患者老张的儿子攥着鼓囊囊的红包,指尖因用力而泛白。 "孙医生,我爸疼了三个月,您多担待。"他的声音里带着哭腔,身后的母亲正用围裙角擦拭眼泪。 孙明宇的白大褂口袋还留着前一天门诊时被塞红包的褶皱,此刻又感受到新的重量——800元现金,用信封装着。 "准备麻醉。"他转身时顺手将红包塞进抽屉,却在助理小林的注视下又掏出揣进兜里。 "老师,这违反规定......"小林的提醒被手术钳的碰撞声淹没,孙明宇已经戴上手套,余光瞥见家属趴在手术室玻璃上的身影,突然想起自己初入医院时,父亲塞给自己的那张字条:"医者掌心的温度,不在红包,在刀刃。" 手术灯在10:05分亮起,孙明宇握着柳叶刀的手稳如磐石,却在划开肛瘘病灶时想起2018年的冬天——当时一位大爷塞给他200元红包,他悄悄充进对方的住院费,出院时大爷举着缴费单在办公室哭了半小时。 此刻手术刀精准避开血管,他知道,真正的医者仁心,是让每个患者都能安心躺在手术台上。 下午2点,手术顺利结束,孙明宇摘下口罩,汗水在脸上留下深深的勒痕。他直奔住院部缴费处,信封里的800元被郑重地转成住院押金。 收费员小李看着熟悉的身影,想起上周孙医生也是这样,把红包拆成零钱分次充值,每个患者的缴费单上,都多了笔"其他收入"的备注。 老张出院那天,在收费窗口发现账户多出800元。 护士小陈指着缴费单上的"孙明宇"签名,他的手突然颤抖——想起送红包时孙医生说的"安心手术,其他别想",想起手术室里那盏始终明亮的无影灯。 而此刻的孙明宇,正在诊室给下一位患者做指检,白大褂口袋里露出半截处方单,上面的字迹刚劲有力:"肛瘘切除术后注意事项"。 同类事件在医疗行业并不鲜见,2023年某三甲医院医生因拒收红包被患者投诉"态度不好",2024年初某基层医院护士退还红包反遭家属误解。 这些案例暴露出医患之间的信任鸿沟,也让孙明宇的"红包接力"显得尤为珍贵——他用迂回的方式,守护着职业操守,也温暖着患者的心。 当老张带着锦旗走进办公室,孙明宇正在给实习生讲解肛瘘手术要点。 "遇到红包怎么办?"学生们盯着墙上的锦旗问。 他从抽屉里拿出一叠缴费单复印件:"先收下,再还回去——让患者安心,是手术的第一步。" 阳光穿过窗户,照在那些写着"已充住院费"的单据上,比任何锦旗都更耀眼。 "医学不仅是技术,更是人心的温度。" 孙明宇的故事,撕开了红包背后的复杂现实:当患者习惯用红包换取心安,医者如何在规则与情感间找到平衡?他的选择给出了答案——真正的医德,不是生硬的拒绝,而是设身处地的体谅,不是道德的高标,而是守护初心的智慧。 那些在缴费单上流转的红包,最终都化作患者康复的希望。 孙明宇的白大褂口袋里,永远装着两种东西:手术刀的冰冷器械,和对生命的温热敬畏。 这或许就是医者仁心的最好注脚——在红包与初心之间,他选择了一条最难却最温暖的路,让每个躺在手术台上的人都明白:医生的双手,接住的不是红包,而是生命的重量。 对此,您怎么看,欢迎在评论区留言讨论! (文中均使用化名) 创作来源: 美丽浙江|《医生将病人塞给自己的红包打回他的住院账户换一种方式“物归原主”》