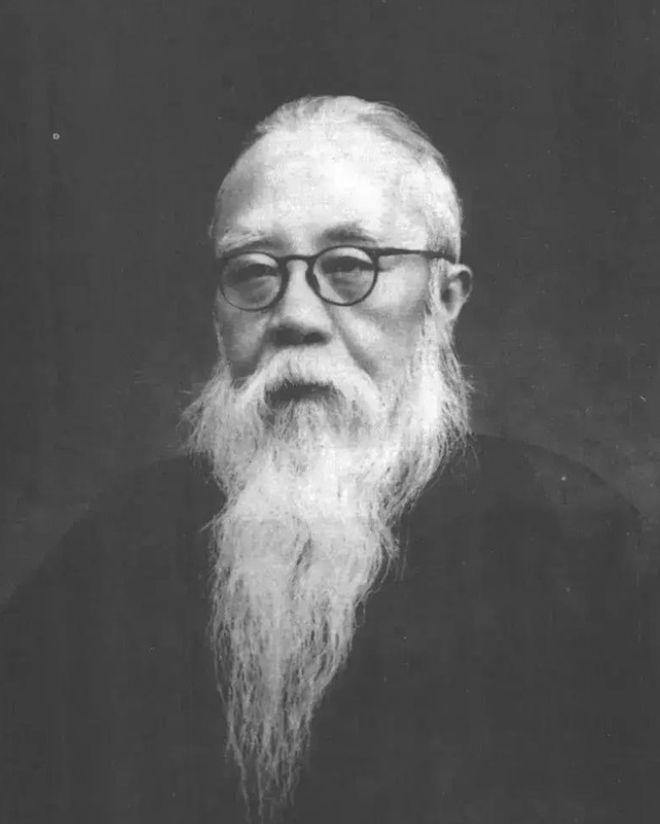

1901年,19岁的马一浮丧妻,他发誓不再续娶,岳父同情他,便问他:“我三女儿14岁,酷似她姐,你娶她吧?”马一浮拒绝:“亡妻地位无人能替,无心再娶。” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 马一浮出生于书香门第,自小在诗礼传家的氛围中成长,父亲是位颇有学识的地方官,母亲出身大家闺秀,自幼在家庭的熏陶下,他三岁识字,五岁背诗,七岁能作对联,少年时便显露出卓绝的才分。 十五岁参加县试,拔得头筹,一时之间,名动乡里,正是这一场考试,将他的人生轨迹与汤寿潜联系到了一起。 汤寿潜时任浙江督军,政声清廉,望重一方,对才俊极为赏识,他有一个女儿名叫汤仪,自小习诗读书,知书达理,得知马一浮高中县试第一,便起意招为乘龙快婿。 在那个年代,婚姻多为长辈定夺,年仅十六岁的马一浮,没有推辞,婚礼在1901年春天举行,少年书生与知性闺秀喜结连理,二人初识时虽有拘谨,日久生情后,却感情笃厚,情投意合。 马一浮在婚后依旧专注于学问,而汤仪则承担起照顾公婆、料理家事的责任,家庭和睦,一派温婉祥和。 婚后不久,马一浮萌生求学之志,听闻东南沿海学风活跃,便提出远赴沪上求学,汤仪并未阻拦,她收起自己的思念,把心思都放在老人的照料与家务之中。 书信往来,成了他们唯一的依靠,每一封字迹端正的家信,承载着他们彼此最柔软的牵挂,一次次的挥毫落笔,是他在灯下披卷最温暖的慰藉。 求学途中,他接到了父亲病重的消息,放下书本赶回故乡,料理完父亲后事后,他再度出发,此时汤仪已有身孕,可因父丧未满,依礼制不得在居丧期间生育,家族之中议论纷纷。 在礼法与情感之间,他们都曾犹豫,最终,汤仪忍痛作出了那个决定,药石之下,胎儿未能留住,体虚之下,她精神也大受打击,体况一日不如一日。 几个月后,一纸急电传来,汤仪病重,病情凶险,马一浮几乎连夜动身归家,一路上心如乱麻,只求能见妻子一面,抵家时,堂前悬起的白灯笼预示着噩耗。 推门而入,一口白棺置于中堂,他走近,只见棺中之人眉目如昨,却已气息全无,悲痛欲绝的他跪于灵前,三日三夜未离寸步,不食不语,脸色灰白,心似死灰。 年仅十九岁,他便亲历生离死别,汤仪是他的初恋,也是他唯一的妻子,他的世界从此分为两个部分,一个是与她共度的短暂时光,一个是她离开之后的漫长岁月。 守丧期间,岳父见他孑然一身,心中不忍,提出将年仅十四岁、相貌酷似亡女的三女儿许配于他,以作续弦,马一浮婉拒,无论年岁或容貌,再像的人也不是她,他说亡妻之位,不能替代,他的心已封存,余生再无欢喜之所寄。 从此,他断绝了红尘情缘,学业成为唯一的寄托,他赴日留学,后旅欧美,阅读西学典籍,翻译《资本论》,将马克思主义的火种最早带入中国。 归国后,他隐居杭州,闭门苦读,三年读尽《四库全书》,在哲学、佛学、书法、文学多方面建树丰厚,他的章草融合隶意,自成一派,学术之名享誉海内外,即使名动一时,他也始终未忘初衷,谢绝所有婚配,独身至老。 他无子无嗣,老年由亡妻的侄女照料终身,直到临终之日,床边依旧没有另一人的身影,他用一生守住了一份短暂的情感,把所有热烈与孤独都凝练为对学术的执着。 世人称他为国学巨擘、近代儒者的典范,但对他而言,人生中最深刻的一页,不是学术荣耀,而是那年春天与汤仪执手的喜宴,和那一口白棺带走的少年心事。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:钱江晚报——文化寻根·约会古今浙学名家⑩|马一浮:千年国粹 一代儒宗