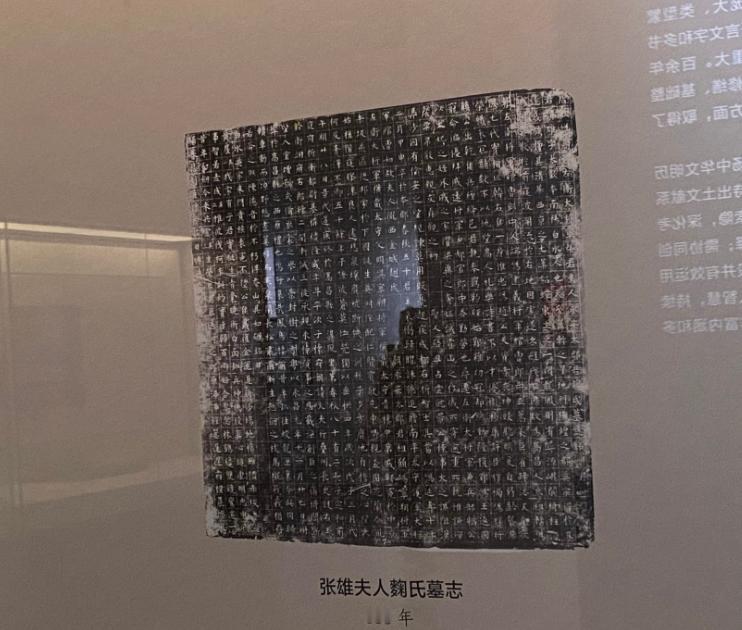

1973年,吐鲁番市考古队打开了一座千年古墓,墓室中躺着一具断头干尸!尸身历经千年竟然没有腐烂,而且下体的阴囊部位还出奇地大! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1973年,新疆吐鲁番的火焰山脚下,一场悄然展开的考古发掘,引发了考古界一连串的震动。 编号为M206的墓葬在众多古墓中并不起眼,但正是这个尘封千年的地宫,在层层黄沙与碎石下,藏着一具震惊世人的干尸。 考古人员打开墓室时,一股陈年尘土扑面而来,随之映入眼帘的,是一具全身呈土黄色、皮肤紧贴骨架的男性尸体,仿佛从时间的夹缝中走出。 他的头骨从颈部断裂开来,横置于尸体一旁,断裂处干净利落,没有明显腐蚀,这具尸体并未腐烂,反而因为吐鲁番极端干燥的气候条件,形成了罕见的“天然干尸”。 这具干尸的身形高大,骨架结实,胸腔宽阔,腿骨外展,呈现典型的O形曲线,这种生理特征常见于长期骑乘马匹的男性。 在地宫光线昏暗的空间里,尸体静卧,仿佛仍保留着他生前威武的气息,考古人员细致观察时,目光很快聚焦到一个异乎寻常的部位。 干尸的下体明显肿胀,阴囊轮廓高于常态,形状怪异,这一反常现象,在尸体其他部位已经完全脱水塌陷的情况下,显得尤为突出。 随后的病理分析证实,这具干尸生前极可能患有腹股沟斜疝,部分肠段从腹壁裂缝坠入阴囊,形成坚硬团块。 这种病症在男性中常见,一旦发作,疼痛难忍,在现代,通过简单的手术即可治愈,但在医术有限的古代,只能依赖保守治疗,而病患极易因长期嵌顿引发坏死或感染,最终导致死亡。 这具干尸的身份,一度成为谜团,墓室内许多器物已有不同程度的损坏,部分木质俑像被烟熏火燎,仿佛曾遭遇火灾,棺椁周围的随葬品虽然混乱,但依稀可见织物残片、陶器碎块与精美的木雕配件。 考古人员在墓室角落清理出一块石灰质墓志,字迹清晰,保留完好,墓志记载了墓主的姓名、籍贯与生平经历,这位男子名为张雄,原籍中原南阳,为高昌国王族近亲。 高昌王的母亲是他的姑妈,因此他得以早年入仕,辅佐王室政务,随着时代更替,他成为高昌王的重要亲信,负责军事调度与王室安保工作。 在隋炀帝西巡至高昌时,张雄亲历朝贡大典,对中原礼仪和制度产生深厚认同,高昌王麴伯雅归国后推行汉化政策,引发国内动荡,王都一度陷落,王室出逃。 在那场历时六年的复国运动中,张雄始终陪伴麴氏家族左右,策马出征,筹粮备兵,最终协助王族重掌王权。 他的忠诚与能力深受君主赏识,于是年过四十,才迎娶了一位王族之女为妻,尽管年长二十余岁,婚姻却和睦稳定,育有两子,家庭生活安定幸福。 晚年的张雄,虽荣宠不减,却也日益忧思难解,彼时大唐日渐强盛,对西域各国多以安抚为主,强硬则加兵伐之,他曾劝谏麴文泰与唐朝修好,不可自恃兵力挑衅强敌。 但麴王轻视忠言,反而疏远了这位老臣,张雄逐渐被排除于政治核心之外,郁结于心,他的疾病在这一时期复发,腹部剧痛使他夜不能寐,数次求医无果,五十岁时病情恶化,在痛苦中黯然离世。 墓志还记载了张雄死后的家族命运,七年后,高昌国终为唐军所平,其妻携子投奔长安,定居洛阳,她在唐代武则天当政期间度过余生,年届八旬后终老。 临终前,她仍未忘怀亡夫,嘱托子孙将其灵柩迁返西域,与张雄合葬于故土,两人长眠火焰山下,跨越生死与时光,完成了一场迟来的团圆。 张雄墓的发掘,带来了许多珍贵的随葬品,其中包括服饰完整的侍女俑、残存彩绘的车马器具和部分围棋残盘,它们共同呈现出盛唐时期高昌国贵族的生活景象,也映照出丝绸之路沿线多元文化的交融。 从这具干尸的每一寸肌理,到墓中物件的风化纹理,皆在诉说着千年前一位将军的孤独与荣耀。 如今,张雄的遗体已被安放于新疆博物馆,他的故事也被一代代人重新讲述,那具断头干尸不仅是遗骸,更是一段王朝更替、忠臣命运与人类疾病史的真实印记。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:天山网——丝路瑰宝丨900字麹氏墓志写下高昌望族兴衰故事 百度百科——张雄