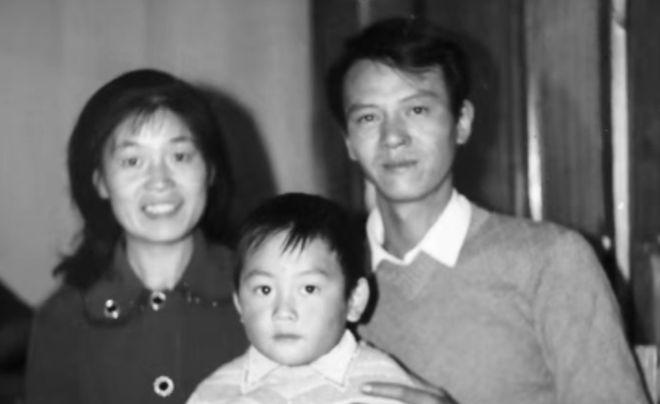

1979年,知青戴建国不顾家人的反对,硬娶痴傻的程玉风为妻,新婚夜,正当戴建国流泪解开她的衣扣时,谁料,程玉凤却突然一拳打在他的脸上。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1979年的黑龙江春寒料峭,返城的知青们背着行囊,脚步匆匆地踏上归程,戴建国却在清晨第一班马车到来之前,反复整理手里的结婚申请书。 他没有回家,也没有通知父母,站在村头的那棵老槐树下,他一动不动地望着远处飘着炊烟的农舍,仿佛在等待一个迟到六年的答案。 知青返城的风吹得正猛,连最固执的知青也陆续回到了原籍,戴建国却决定留在这个曾被他称为“苦寒之地”的村庄,他要娶一个痴傻的女人,一个因自己而疯了六年的姑娘。 他知道,没人能理解他,包括那些和他一同插队的战友,也包括远在上海的父母兄姐,他写信回家,只字未提娶妻之事,只说暂不回城。 亲戚的电话像雨点一样砸来,劝他清醒点,劝他别一时冲动,他听完便挂电话,继续在破屋里打扫铺盖,准备迎接一场没有红毯、没有锣鼓的婚礼。 那天,戴建国穿着洗得发白的棉布中山装,踏进了程家的门,程家父母在灶房里忙活,一锅小米粥和几样咸菜成了为数不多的贺礼,没有人给这桩婚事送上祝福,更多的是唏嘘和困惑。 程玉凤坐在炕上,头发散乱,眼神空洞,她看着墙角的猫笑了一阵,又开始对着墙拍手,像个孩子般神情迷离,她早已认不出眼前这个清瘦的男人,但她还是被人牵到了村委会,一张结婚证就这样盖了红章。 婚礼那晚,风把木窗吹得嘎吱作响,戴建国点了一盏煤油灯,灯芯跳动着橙黄色的火苗,照出他满脸的疲惫与不安,他轻轻放下手里的背包,从包底拿出一块叠得整整齐齐的白布巾。 他走到炕边,坐下,用极慢的动作伸出手去为新娘脱去厚重的棉袄,她一动不动,像是一尊安静的泥塑,就在他抖着手指解开衣扣时,一记拳头猛地砸在他左颊。 他被打得一晃,眼镜飞了出去,耳边嗡嗡作响,他抬起头,看到她咧嘴大笑,口水沿着嘴角流下,目光仍然空洞,他没有说话,只是捡起眼镜,一手撑着炕沿,一手把她重新扶回被窝。 日子从不因为一纸婚书就变得温柔,她会在夜里突然从炕上坐起,掀开被褥,把屋里的锅碗瓢盆全都砸在地上;会拿着扫帚追着鸡满院子跑,嘴里念叨着谁偷了她的鞋。 村里人劝他把她送回医院,他一笑了之,白天种地、砍柴,晚上就守着她洗脸喂饭,她发疯时他就站远点,等她累了,抱着她坐下,再用手帕帮她擦脸,她平静的时候,就会拉着一根草坐在院子里晒太阳,仿佛什么事也没发生。 一年后,孩子出生了,她抱着婴儿呆坐整整一天,不吃不喝,只是盯着孩子的眼睛看,第二天清晨,她学着村里女人的样子喂奶,手法生疏却小心翼翼。 从那之后,她似乎多了一丝变化,不再整日吵闹,也不再乱跑,她像是找到了什么依靠,偶尔还能低声哼唱小调,村里人开始说,这孩子是她的药,是她的魂。 戴建国依旧干着电台的活儿,稿纸总是被她撕得七零八落,录音机也常被她藏在柜底,他从不发火,只是买了锁,把重要的文件锁进抽屉。 他用每一个清晨换她一碗温热的米汤,用每一段播音空隙换她一次散步的机会,程玉凤逐渐会记得一些人名,能说出孩子的名字,也能安静地在院子里帮着择菜,她病情从未痊愈过,但日子却在这种动荡中悄悄往前走。 二十年后,他们举家迁回上海,他们住在一套老式的筒子楼里,阳台上挂着晾干的衣物和晒干的菜干。 她依旧时好时坏,会在深夜惊醒尖叫,也会独自跑到几十里外的菜市场,每次她走丢,戴建国就牵着儿子,一条街一条街地找,找到她时,她总是一脸懵懂地看着他们,像刚从梦里醒来。 黄浦江畔的傍晚风大,他们常常在这里散步,她手里拿着一根棉花糖,他在旁边慢慢走着,她的脸上泛着皱纹,却常常露出孩童般的笑意,她终究还是在他的怀里走完了一生,没有再打过他一拳。 他常常想起那个新婚夜,那一拳像命运打下的戳印,也像她最后一次清醒地告诉他:“我还在,我还记得你。”他用这一生证明,这一拳没有打散爱,反而把他的心打得更紧。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:芝罘公安——我的疯娘痴父:一个时代的爱情绝唱