10年前,一场仅7人参加的小型会议,孕育了一所全新大学的办学理念。当时被施一公叫去做记录的刘旻昊未曾想到,她笔下那二三十页的会议纪要,会成为这所大学最初的“蓝图”。

2018年,新中国历史上第一所由社会力量举办、国家重点支持的新型研究型大学——西湖大学诞生。刘旻昊开始为这所创新型学府募集资金,确保它正常运转,也助力更多科研成果转化为产业成品。

从专注生物化学研究的留英博士,到西湖教育基金会秘书长、理事长,西湖大学董事会秘书,再到如今合成生物科技公司元素驱动的董事长,刘旻昊切换了不同身份,跨过了“象牙塔”的围墙。

给猪吃的口粮和给新疆棉盖的“被子”

位于三墩的西投·云城犀谷,绿树成荫,蓝天白云倒映在中央的水镜中,营造出一种chill(松弛)的氛围。元素驱动便位于这个新制造业园区。

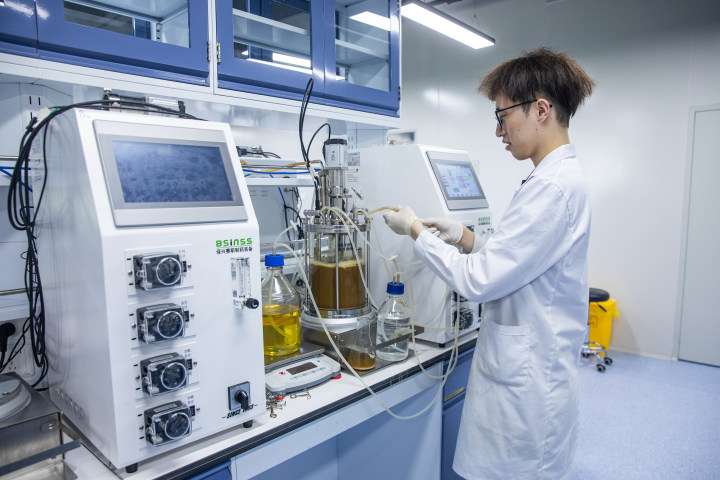

4层的办公楼,研发中心占了3层,生物材料实验室、纯化工程实验室、发酵工程实验室……总面积3000多平方米。墙面上醒目地写着“万物皆可生物智造”。

步入发酵实验室,空气中弥漫着一丝淡淡的酸味,这是发酵过程中特有的气味。这些看似普通的容器内,正在进行一场奇妙的转化——通过特定条件的发酵培养,最终产出生物合成氨基酸。

传统氨基酸生产受限于发酵技术和规模,成本居高不下。元素驱动借助自研合成生物平台,从源头对氨基酸生物合成路径进行了颠覆性设计。刘旻昊说,这种创新大幅提升生产效率的同时,也让成本变得稳定可控。

这家准独角兽公司重点在做的一件事,是用无豆粕日粮,破解牲畜,尤其是生猪行业的“口粮难题”。

日粮,是指一头牲畜每日所摄入的全部饲料。其中,豆粕作为大豆榨油后的一种副产品,因高达超40%的蛋白质含量,长期占据饲料配方的主导地位。作为大豆最大进口国,中国每年进口的1亿吨大豆中,近一半流向养猪业的饲料生产。

如果用生物合成氨基酸,替代豆粕提供蛋白质营养,可以规避国际大豆价格波动的风险。从这个角度讲,对产业发展和粮食安全都有重大意义。

另一边,在新疆棉田,元素驱动的另一支团队专注于研发生物降解地膜,也正带来一场绿色革命。当地干旱少雨,滴灌加上地膜的灌溉方式,就像给棉花盖上一层被子,可以最大化利用水资源。

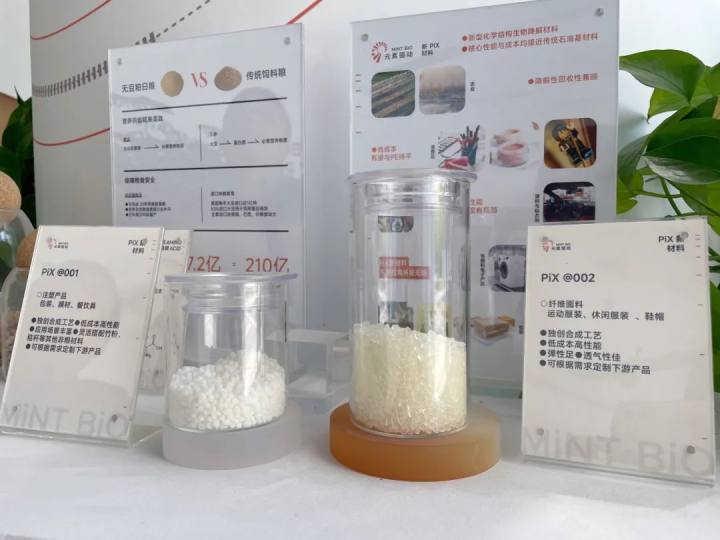

不过传统地膜会残留在土壤中形成污染,元素驱动用新型高分子结构生物降解材料PiX生产的地膜,能在使用后自然降解为二氧化碳和水。经田间试验,它的保墒(保持土壤一定的水分)保温性优于同类产品,降解速度可控,能覆盖新疆棉生长全周期,且有增产效果。

除了农业,这种生物降解材料还可应用于餐饮、物流包装等多种场景。

“科技-产业-公益”的正向循环

2023年10月,西湖大学未来产业研究中心与西湖教育基金会,共同启动新质生产力培育平台,目光瞄准人工智能、生物制造、新能源、医疗大健康等未来产业。

元素驱动被列为重点支持项目之一,同时成为未来产业研究中心研发基地和产业化基地。彼时,刘旻昊还是西湖教育基金会秘书长、西湖大学董事会秘书。

西湖教育基金会的资金来自社会捐赠,是西湖大学除了政府资助和竞争性科研经费外的一大资金支柱。

在负责西湖教育基金会工作的那几年,刘旻昊一直在探索公益基金如何更好地发挥潜能,并寻找科研成果落地的有效路径。与众多企业家深入交流后,她意识到必须建立一种长效的“造血”机制,而不能仅仅依赖“输血”。

这种理念很快被付诸实践。2023年,元素驱动与牧原集团在河南南阳合资成立牧元安粮工厂,生产无豆粕日粮必需氨基酸。刘旻昊尝试了一种全新的商业模式:在牧元安粮的股份中,牧原占比超50%,在收回投资成本后,牧原会将持有股份全部捐赠给西湖教育基金会,反哺科研。

“传统企业需要科技赋能,而单纯依靠技术创业又面临诸多挑战。我想构建一个‘科技-产业-公益’三位一体的正循环系统。”2024年底牧元安粮工厂已开始试生产,今年预计产能超万吨。

另一家工厂元素智造位于建德,主要生产生物降解材料,一期和二期年产能将达15万吨,计划于2026年春节后试生产。该项目的投资方是唯品会,同样的,项目收回成本后,相关收益未来将以捐赠形式回馈给西湖大学,支持后者的长期发展。

16岁的选择

川妹子刘旻昊9岁开始学钢琴,14岁达到业余10级水平,文化课成绩也名列前茅。16岁那年,她做出了人生中第一个重大决定:放弃国内升学机会,独自赴英留学。

刚到那边不久,她便“先斩后奏”,为自己换了一所学习氛围更浓的学校。

两年后,人类基因组计划测序工作提前完成的新闻轰动世界,也为刘旻昊打开了生命科学的大门。她决定进入英国帝国理工学院,攻读生物化学专业,尽管家人更希望她选择金融、传媒或是管理——传统观念里这些专业更适合女孩子。

本科最后一年,一位行事不拘小节的女性导师Dr.Isaacson走进刘旻昊的科研生活。在短短6周的毕业设计合作中,这位核磁共振领域的科学家,让她看到了女科学家更为洒脱,甚至有点酷的一面。

“她在很多事情上不拘小节,比如冒出一个想法,就随手拿起一张手帕,将实验指导写上去。”刘旻昊还记得,随着实验的进行,手帕在操作台上干了湿湿了干,像极了电影里的桥段。

更重要的是,这次相遇激发了她继续深造的决心。她选择留校读博,开启生物物理专业的学习。

在长达十年的英伦岁月里,陪伴她的除了实验室的瓶瓶罐罐,还有三条忠诚的小狗。

命运的邀约

2011年,刘旻昊又站在一个人生的分岔路口:回国还是留英或者去美国?她渴望继续从事热爱的生命科学事业,与顶尖科学家共事,学到新的东西……目光,最终锁定在清华大学施一公教授的实验室。

那个改变命运的转折点,来得意外又自然。几个月后的一个周末,她发出的自荐邮件有了回音:施一公亲自打来越洋电话,邀请她回京面试。

“施老师,机票挺贵的。”刘旻昊很实在。

电话那头笑了,“没问题,机票当然我来报销。”

那年冬天,刘旻昊正式加入施一公担任院长的清华大学生命科学学院,成为一名驻站博士后。在清华园的最初岁月,她全身心投入科研工作,培养细菌、分析数据,实验室的灯光常常亮到次日凌晨两三点。

2014年秋天,刘旻昊被施一公叫去参加了一场会议,她的任务是做记录。

参会的7人,施一公、陈十一、潘建伟、饶毅、钱颖一、张辉、王坚,每一位都是来自中国顶尖高校、科研院所、互联网企业的领军人物。后来,他们共同拥有了一个身份:西湖大学倡议人。

这次会议后,刘旻昊解锁新角色:西湖大学筹办委员会办公室主任,开始参与并见证西湖大学的创建。

2016年,她又主动请缨,投入西湖教育基金会的工作,从对接捐赠人到落实各项细节,频繁与各种企业接触。

此时,她已清楚地知道自己的优势:擅长多线程处理工作,有热情也喜欢和不同的人打交道;多年的科研工作更赋予她一种能力——既能理解科学家的天马行空,又能用商业语言讲述故事。

2021年,在因募捐事宜与牧原集团接触的过程中,刘旻昊了解到豆粕在养殖业中的关键地位。机缘巧合的是,西湖大学张科春教授从事合成生物相关研究已20余年。双方一拍即合,元素驱动应运而生,张科春出任创始人兼首席科学家。

在刘旻昊负责西湖教育基金会工作期间,基金会募捐到账金额超80亿元。其间,她见证了近万捐赠者的善意,从马化腾、王健林等知名企业家到普通市民。“以前做科研,冷静、理智、客观等都可以是我的代名词。”她在一次演讲中说道,而与基金会相伴的日子,“我的内心越来越柔软。”

让更多女性被“看见”

2024年10月,刘旻昊再次启程,以元素驱动董事长的身份开始创业之旅,同时保留西湖大学未来产业研究中心副主任兼新质生产力培育平台负责人的职务,继续培育孵化未来产业项目。

作为女性科研工作者和创业者,她对性别议题一直有着独到见解。“在科研领域,女性被看到的概率其实已经算高的,因为成果更依赖个人能力。但在其他领域,尤其是在群体工作时,女性很多时候会把自己放在‘协作者’的位置,被看到的机会可能更少。”她说曾经在一些重要时刻,自己也会下意识地思考“该不该再向前一步”。

正是这些切身体会,促使她在2022年发起“西湖女科学家发展支持计划”,这也成为国内高校最早专门支持女性科研工作者的项目之一。今年3月,杭州市女企业家协会青年委员会成立,她又多了一个身份:协会的轮值会长。

刘旻昊说,会继续未完的女性科学家计划。“接下来可能会重点关注‘领导力培养’。女性不需要模仿男性的强硬作风,但必须学会直面挑战。”

这一路走来的种种经历和体悟,也深深融入了她对女儿的教育理念。“我女儿现在喜欢唱歌、滑雪。”在她眼中,培养孩子找到热爱并能使之快乐的事物,就是给他们最好的成长礼物,也可能是终身受益的财富。

回望来时路,从实验室到公益基金会再到创业前线,三段截然不同的人生在刘旻昊身上无缝衔接。“科研肯定是最纯粹和愉快的,创业是最难的,永无止境。”但眼下,她正享受这种“永无止境”带来的探索和挑战。

“施老师对我影响最深的,可能就是那份坚定的信念和责任感。科技创新必须和产业结合,这不仅是国家的大方向,也是我们这一代人的使命。”

认识更多新质生产力青年

九千光年俱乐部