10年前,63岁的张濂有了捐献遗体的想法。听到父亲坚定的话语,儿子张志远没有反对也没有答应。自此以后的四年间,张濂曾多次在家人面前提到捐献遗体,也曾只身一人前往敦煌市红十字会进行遗体捐赠意愿登记。

十年光阴,承载着一位老人对生命价值的深刻思考;十年坚持,终让无私奉献的心愿绽放光芒。2025年5月5日,张濂与世长辞,他用遗体捐献完成了生命“最后的馈赠”,以另一种方式延续着人间大爱……

时间回到2015年的一天,张志远回到家,父亲放下手中的报纸,告诉他自己萌生了死后想要捐献遗体的想法。张志远打电话给姐姐,姐弟俩没有理会父亲的想法,一致认为人不在了就应该入土为安。

“我父亲是地道的农民,自小耳聋,只有小学文化。自我懂事起,父亲在我眼里就是一个爱读书的人。他35岁时,按照中医古籍《新刊医林状元寿世保元》书本里中医药鸡蛋的药方,用人参喂养小鸡,家里身体不好的老人吃了这种鸡蛋后,身体强健了不少。他经常对我们说,人可以贫穷但是不能没有见识。”张志远说。

张濂是原敦煌市五墩乡朴实的农民,后来为了生活去七里镇养牛,再后来带着家人在沙州市场卖酿皮、煎饼和油糕。忙碌的生活周而复始,但是只要有空闲,他就去敦煌图书馆读书看报。

张志远摩挲着父亲生前常读的中医古籍,泛黄的书页间还夹着父亲自制的书签。这位仅有小学文化的农民,风雨无阻,在敦煌图书馆的阅览室里建构起自己的精神世界。

“我从未想过,和父亲的离别来得这样早。4月下旬,他胃口不好,几天时间不想吃饭,但是思路清晰,和我们在一起谈笑自如。他又提到想要捐献遗体,让支持他完成心愿。”张志远说。

5月5日,遗体告别仪式前一晚,张志远久久地注视着父亲清瘦坚毅的脸庞,这是父子俩最后一次告别。

张志远回忆说:“父亲离世时很安详,在去世前几天还跟我说‘生前没有为国家作过什么贡献,死后捐献遗体可以为中医科学研究尽自己微薄之力’。”

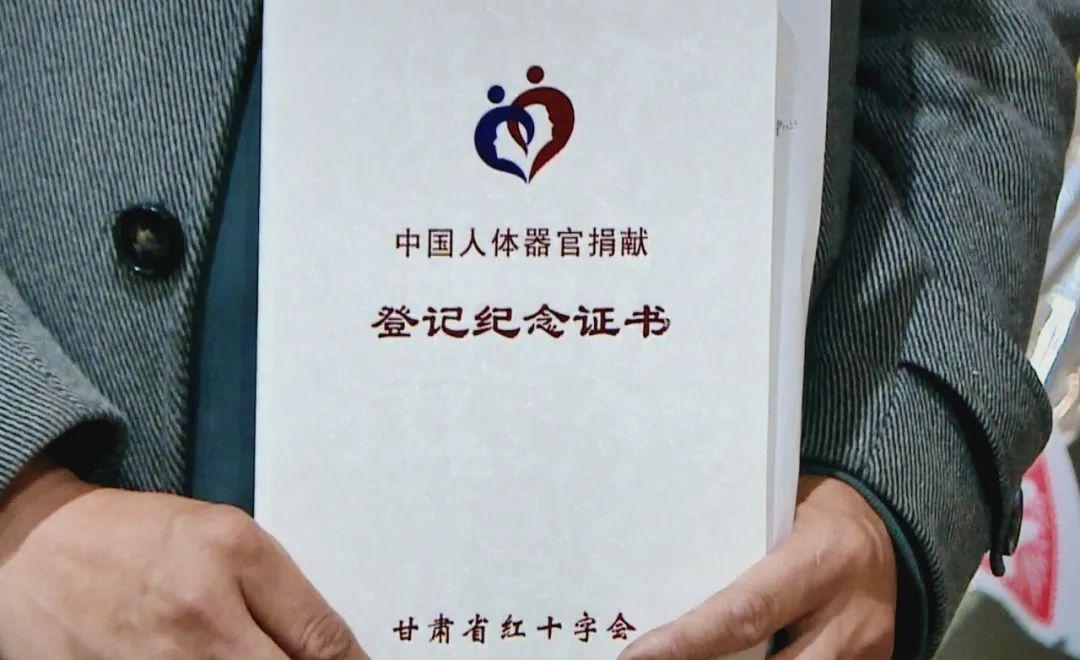

5月6日清晨,一场庄严肃穆的遗体捐献告别仪式在敦煌市祥云殡葬服务中心举行。兰州大学红十字遗体捐赠站接收了张濂的遗体,后续将用于医学教学和科研工作。

记者从酒泉市红十字会获悉,截至目前,全市共有遗体捐赠志愿者5233人,完成遗体捐赠4例。这些平凡而伟大的英雄,用最后的选择,打破世俗观念的束缚,诠释了生命的另一种意义……

记者:王明玲

通讯员:付小春