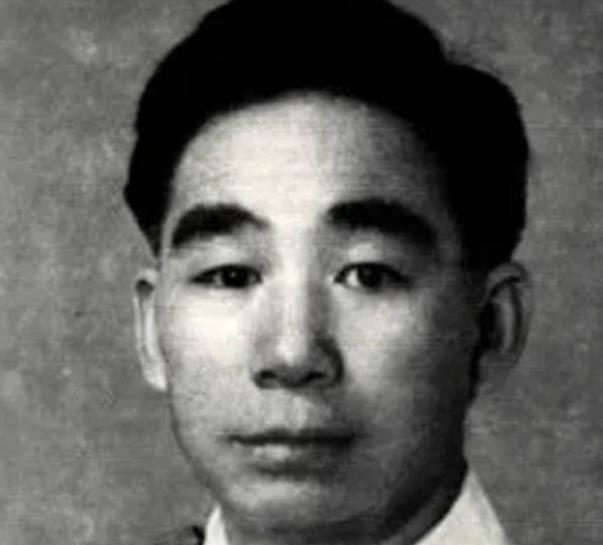

1956年,开国少将易耀彩带着妻子衣锦还乡,没想到,刚进村就看见了自己当年的童养媳,只见童养媳哭诉着:“你怎么才回来啊?我等你22年了!” 1921年,江西山村里多了一个11岁的女孩。 她不是来做客,而是来当媳妇。嫁给10岁的易耀彩,做童养媳。 村里人摇头:"这孩子还在玩泥巴,就要当媳妇了?" 但张凤娥没有抱怨。她比易耀彩大一岁,叫他"弟弟"。洗衣做饭,照顾公婆,样样都做得好。 6年后,易耀彩长大了,开始接触革命。先是共青团,然后参军,最后成了红军战士。 张凤娥没有跟他一起走,但她支持他。红军需要衣服,她组织妇女连夜缝制。红军缺粮,她动员村民捐献口粮。 1933年,红军准备长征,易耀彩回家告别。 他对张凤娥说:"你还年轻,改嫁吧。" "我等你!" 这是她最坚定的一句话。 易耀彩走了,再也没有回来,准确说,他回来时已经是1955年。 那22年里,张凤娥一直在等。 1934年,国民党清剿易家,易耀彩的父母被杀,房屋被烧,张凤娥当时在田里干活,逃过一劫。 邻居劝她:"别等了,人都没了。" 张凤娥摇头:"他说要回来。" 她搬到破败的旧宅,每天打扫得干干净净,桌椅摆放整齐,像是主人随时会回来。 村里的媒人上门了三次,她都拒绝了。 "我是易家的媳妇。" 这句话,她说了22年。 与此同时,易耀彩以为张凤娥已经死了,组织上安排他和范景阳结婚,范景阳是城里的姑娘,受过教育,思想进步。 两人感情很好,生了四个孩子。易耀彩从红军连长到开国少将,一路征战,范景阳一直陪在身边。 1955年,易耀彩总算回了趟江西老家。 他站在易家旧宅门口,看到一个瘦小的身影。 "你是......" "你怎么才回来啊?"张凤娥扑了上去,抱头痛哭。 她43岁了,脸上满是皱纹,但眼神还是当年那个11岁女孩。 易耀彩愣住了。他以为她早就死了,也以为自己早就忘了。但看到她,记忆全涌了上来。 "我结婚了,有四个孩子。"他实话实话。 "我知道,听人说过。"张凤娥擦掉眼泪,"我就想见你一面。" 易耀彩回北京后,告诉了范景阳。 范景阳沉默了很久,然后说:"把她接来北京吧。" "我不去。"张凤娥拒绝了,"我在老家守着公婆的坟。" 于是形成了一个奇怪的格局:易耀彩在北京,有妻子范景阳和四个孩子。在江西老家,有"妻子"张凤娥,独自一人。 易耀彩每月给张凤娥寄生活费,孩子们叫她"姑姑",范景阳还和她通信,邮递员以为她们是姐妹。 这种状态持续了30多年。 1990年,易耀彩病重。他召集家人,留下遗嘱:"骨灰分一半送回江西,与凤娥合葬。" 范景阳点头:"我知道你欠她的。" 易耀彩去世后,范景阳履行了承诺,带着一半骨灰,从北京到江西,亲手交给张凤娥。 张凤娥接过骨灰,哭着说:"他终于回家了。" 几年后,张凤娥去世。范景阳再次来到江西,将她与易耀彩安葬在一起。 村里的老人说:"两个妻子葬了一个丈夫,前所未见。" 但这不是争斗,而是谅解,张凤娥守候了半个世纪,范景阳陪伴了大半生,两个女人都爱同一个男人,但用不同的方式。 易耀彩被撕裂成了两半:一半属于革命,一半属于故乡。 一半埋在青岛海边,一半埋在江西山村。 这种撕裂,反映了那一代革命者的共同痛苦。他们为了理想离家背井,抛妻弃子。 等到功成名就,却发现已经回不去了。 张凤娥的故事很传奇,但也很现实。在那个动荡的年代,有多少女人在等待?有多少家庭被革命拆散? 她等了22年,又守望了30年。从11岁到死亡,大半辈子都在等一个人。 这种等待值得吗?从理性角度看,不值得。 从情感角度看,这是最深的执着,她说过"我等你",就真的等了一辈子。 范景阳的包容更让人钦佩,本可以阻挠,本可以嫉妒,但她选择了成全,她知道丈夫的心里有个结,帮他解开了。 两个女人,不同的选择,同样的爱。 一个选择了等待,一个选择了陪伴,最后,她们一起送别了这个男人。