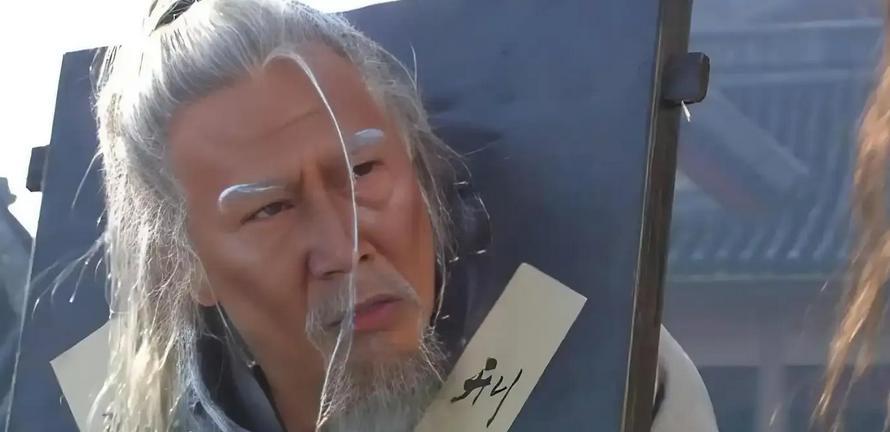

1390年,朱元璋要杀功臣李善长。李善长扑通一下跪倒在地:“我都77岁了,还能干什么?”朱元璋眼皮都没抬,冷声道:“司马懿七十多岁尚且叛主,你难道不也是吗?” 明朝洪武二十三年秋天,南京城笼罩着一股肃杀之气。七十七岁的李善长跪在奉天殿冰凉的金砖地上,满头白发在穿堂风里飘动。 这位跟着朱元璋打天下三十多年的老臣,怎么也没想到自己会落到这般田地。 要说起李善长和朱元璋的关系,那得从元朝末年说起。 当时还是个小和尚的朱元璋投奔郭子兴的红巾军,在滁州遇上了比他大十四岁的读书人李善长。 这个会打算盘的读书人跟着朱元璋管粮草、理文书,把几万人的吃喝拉撒安排得明明白白。 后来朱元璋带着队伍打江山,李善长就像个随身账房先生,走到哪儿算到哪儿,硬是把穷得叮当响的义军队伍管出了家底。 等到大明王朝在南京定都,李善长已经是文官里的头把交椅。 朱元璋给他封了韩国公,还特制了两块铁牌子,上面刻着"开国辅运"四个金字,说是能免他两次死罪。 当时朝廷里流传着句话:"李相爷的免死牌比城门栓还结实",谁承想这话到头来成了个笑话。 要说李善长这人,本事确实不小,他帮着朱元璋定规矩、立制度,六部衙门怎么运转,科举考试怎么操办,都是他带着人琢磨出来的。 可这人有个毛病,爱往自己兜里划拉,手底下提拔的官员,十个有八个得给他送孝敬。 朝廷拨的工程款,经他手总要少个三成。这些事朱元璋不是不知道,可念着老交情,也就睁只眼闭只眼。 坏就坏在洪武十三年的胡惟庸案上,这个胡惟庸是李善长的老乡,当年就是老李头举荐他当的丞相。 谁想到这小子掌了权就飘了,私底下结党营私,连蒙古人派来的使节都敢私下接见。 朱元璋最恨别人在他眼皮子底下搞小动作,一道圣旨把胡丞相送上了断头台。这一杀不要紧,牵连出三万多口子人,午门外头的血水流了半个月都没干透。 李善长当时吓得够呛,连夜写了辞呈说要告老还乡,朱元璋倒是痛快,赏了他五百亩水田,外加二十车绫罗绸缎。 可老李头回老家没消停两年,又惹出件要命的事。有天他给信国公汤和写信,说要借三百兵丁修祖宅。汤和这人机灵,转头就把信原封不动送到了朱元璋案头。 这下可捅了马蜂窝,朱元璋看着信纸直拍桌子:"三百兵丁修房子?他李善长是要盖皇宫还是修长城?"要说这洪武爷最忌讳什么?就是老臣们私下串联。 当年徐达吃烧鹅的故事还热乎着呢,李善长这把年纪还不懂避嫌,真是老糊涂了。 没过几天,锦衣卫就把李善长从老家捆回了南京,老家伙跪在殿上喊冤,说什么"黄土埋到脖子的人还能造反"。 朱元璋冷笑着扔出句话:"司马懿七十岁还能夺曹家的江山,你李善长比司马懿差哪儿了?"这话说得诛心,摆明是要往谋反的罪名上靠。 要说李善长也不是没准备,他从怀里掏出用红绸包着的免死铁券,颤巍巍举过头顶。 这铁家伙二十年前可是朱元璋亲手交给他的,上面明明白白写着"除谋逆大罪外,余罪皆免"。 可朱元璋眼皮都不抬,挥手让太监把铁券收走了。老皇帝心里跟明镜似的——铁券上写得清楚,"除谋逆大罪",如今给李善长安的正是这个罪名。 那年秋后问斩,南京菜市口跪了七十多口子人,李善长的儿子、侄子、孙子,连带嫁出去的闺女都没跑掉。 据说监斩官念完圣旨,老李头突然仰天大笑,笑着笑着喷出口血来。围观的老百姓都说,那血点子溅在青石板上,过了三天三夜都没洗干净。 这事过去没多久,朝廷里开始流传个说法,说是朱元璋早看这些开国功臣不顺眼,借着胡惟庸案把能收拾的都收拾了。 李善长要是真聪明,就该学学汤和,整天装病在家混日子。可惜老李头贪心不足,总想着给儿孙留点家底,结果把全家都搭进去了。 要说那免死铁券,后来成了大明官场上的笑话,功臣们家里供着的铁牌子,到了关键时候跟瓦片没两样。 倒是朱元璋这手"先赏后杀"玩得溜,既显得自己念旧情,又能把不放心的人收拾干净。只是苦了那些跟着他打天下的老伙计,到头来没几个能得善终。 李善长死后,他修了一半的祖宅被官府抄没,改成了养马场。当年他举荐的官员要么被杀要么流放,朝堂上再也听不到"韩国公"这个称呼。 倒是那块免死铁券,后来在皇宫库房里落了灰,直到明成祖年间才被人翻出来,成了教育皇子皇孙的活教材——这世上最靠不住的,就是皇帝老子的承诺。 信息来源:新海峡干线

用户16xxx93

退休了还左右朝政,不死难容了