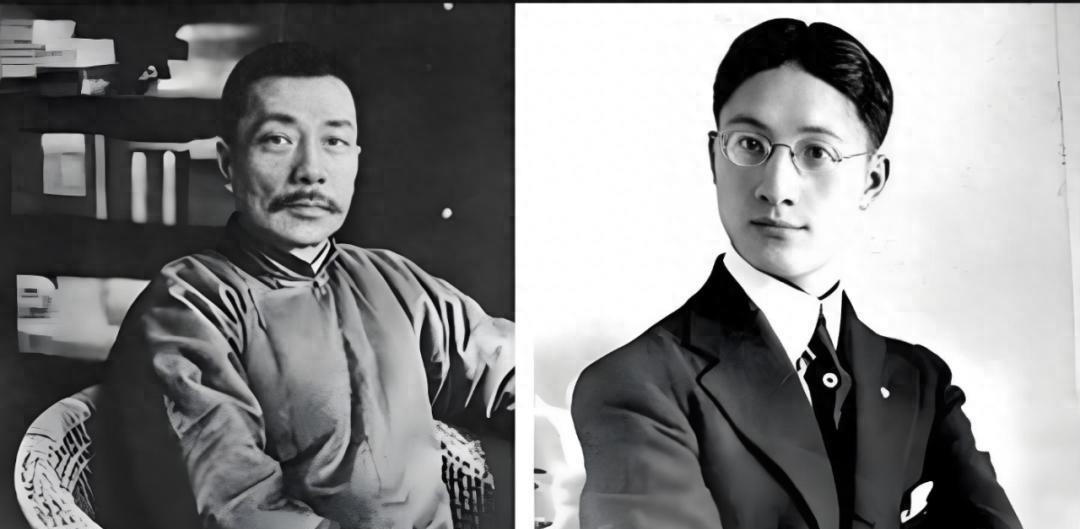

从1924年鲁迅在《我的失恋》一诗中的批评开始,他对林徽因的印象便不太好,诗中通过一些隐喻,鲁迅表达了对林徽因情感不专一的批判,认为她过于沉迷于个人情感,忽略了社会的重大变革与危机。 鲁迅用“赤练蛇”与“发汗药”等暗示,指责林徽因的情感生活过于浮躁与不负责任。 至于徐志摩,鲁迅的批评则更加尖锐,直指他文学作品的“脂粉气”和过于理想化的情感表达。 鲁迅认为,徐志摩的诗歌像极了一个情感脆弱的孩子,沉溺在自己的浪漫世界里,缺乏对社会黑暗的关注和对人民疾苦的责任感。 林徽因,作为20世纪初中国最为知名的女建筑师之一,她的才华和美貌成就了她在知识分子圈中的特殊地位。 她的文学才华也不容小觑,但她更被人们熟知的,是她复杂的情感经历,林徽因的感情生活在她的同时代人中颇为传奇。 她和徐志摩的恋情,以及后来与金岳霖和梁思成的关系,构成了她生命中的重要篇章,而鲁迅对她的态度,却一直带有批判意味。 鲁迅对林徽因的最大批评,出现在他对“社交沙龙”这种文化现象的看法上。 林徽因经常举办的沙龙,吸引了大量文化名流和文人学者,但鲁迅却视其为“小资情调”的代表。 他认为这种过于注重形式与表面的活动,完全忽视了社会对底层人民的压迫与不公。 而林徽因的文学创作,尤其是一些表现个人情感的诗歌,更让鲁迅感到不满。 鲁迅认为,她的写作只是无病呻吟,没有触及社会的根本问题,她的文学理想与现实主义的鲁迅显然背道而驰。 鲁迅对林徽因的批评并不止于此,在他的作品中,时常能看到对她“感情不专一”的讽刺。 林徽因与徐志摩、金岳霖的情感纠葛,在鲁迅眼中显得格外矛盾,他把这种不确定的情感生活与社会对个人的要求对立起来,认为林徽因未能做到情感上的忠诚和道德上的坚守。 这种观点,虽然在当时受到了部分人的认同,但也让林徽因的形象蒙上了一层不公的阴影。 与林徽因相比,徐志摩的文学态度更为理想化,他是新月派的代表人物之一,主张诗歌应追求“爱、美、自由”,而他自己的诗作也充满了浪漫与理想色彩。 然而,鲁迅对徐志摩的批评可谓直指要害,鲁迅认为,徐志摩的诗歌风格过于情感化,甚至充满了“脂粉气”,缺乏对社会问题的关切。 徐志摩的诗歌如《翡冷翠的一夜》被鲁迅讽刺为“像个被宠坏的孩童,哭闹着为没有糖果而抱怨”,显示出他对徐志摩情感过于矫饰的反感。 鲁迅的批评不仅限于徐志摩的文学风格,还涉及他的个人行为,徐志摩为了追求林徽因与妻子张幼仪离婚,这一行为也引发了鲁迅的强烈不满。 在鲁迅看来,徐志摩对待感情的态度过于轻浮,缺乏责任感,他的情感生活与文学理想一样,都显得过于脱离现实。 鲁迅与徐志摩的最大分歧在于文学观念的差异,徐志摩的理想主义文学,主张通过艺术表达个人情感与内心的自由,而鲁迅则认为,文学应该直面社会的黑暗,揭示人民的疾苦。 鲁迅认为徐志摩的理想主义无法解决中国的现实问题,他的文学作品无法为社会带来实际的变革和启示。 因此,鲁迅对徐志摩的批评,实际上是对他理想主义文学的全面否定。 鲁迅与林徽因、徐志摩的矛盾,除了文学风格上的冲突,还有深刻的社会背景原因。 鲁迅生活在一个国家动荡不安的时代,社会的黑暗与民众的苦难让他无法专注于个人情感和理想的追求。 他更关注的是底层民众的疾苦,关注的是如何通过文学来唤醒民众的觉醒。 而徐志摩和林徽因代表的,是一种较为温柔、理想化的文学观,他们更多地追求的是个人情感的表达和审美的自由。 在鲁迅眼里,这种态度缺乏对社会责任的担当,甚至逃避了当时最为严峻的历史问题。 这种文学的分歧,恰恰暴露了当时中国知识分子在社会变革中的两种态度:一种是与现实抗争,试图通过文学唤醒民众、改变社会;另一种则是对现实的逃避,更多关注个人的精神世界和情感寄托。 这两种态度,在鲁迅与徐志摩、林徽因的文学创作中表现得尤为突出,也使得他们的矛盾与冲突成为了当时文学圈内的一大焦点。 尽管鲁迅的批评尖锐且有其道理,但后来的学者对于林徽因与徐志摩的评价则呈现出不同的视角。 林徽因不仅仅是情感生活复杂的女性,她在建筑学上的贡献,尤其是对故宫修缮的参与,给后人留下了深远的影响。 同样,徐志摩虽然在鲁迅的批评下被视为理想主义的象征,但他对现代诗歌的推动,尤其是他对新诗语言的革新,亦为中国文学史写下了重要的一笔。 鲁迅的批评,更多是针对那个时代特定文化背景下的文学与社会问题,他并非全然否定林徽因与徐志摩的人格和成就,而是对他们的文学风格和生活态度提出了质疑。 这种批评反映了鲁迅作为启蒙者的急切与偏激,而非对个体的全面否定。