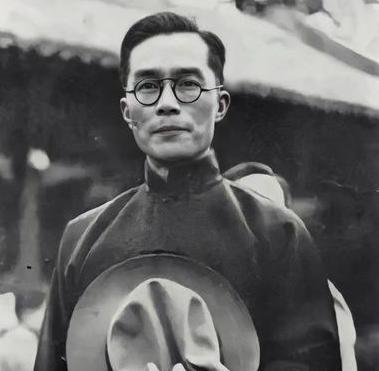

1962年,清华校长梅贻琦病逝,家人在整理他的遗物时,在病床底下竟然发现了一个手提包,谁知打开之后,大伙都傻眼了。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1962年初夏的一个清晨,清华园里悄无声息,梅贻琦的病情已至弥留之际,病床边守着几位亲人和老友,他走得平静,没有任何遗言,也未留下财物分配的嘱托。 等一切归于安静,家人在清理床铺时,在他床下的一只旧手提包引起了注意,那只包伴随他多年,皮革早已磨损,扣带也有些松动,打开那一刻,所有人都怔住了。 里面不是证件、日记或信件,而是一本厚厚的账册,黄旧的纸页上,整齐密布着一笔一划的支出明细。 翻开来,账目清晰记录着梅贻琦担任清华校长期间所有公款使用情况,从文具采购、教员补贴,到学生助学金、建筑维修,没有一项是私人开销。 这些密密麻麻的数字,像是他用生命书写的清华发展史,也是一位教育家最朴素的承诺。 三十多年前,1931年,梅贻琦在局势风雨飘摇之际被任命为清华大学校长,那是个极为艰难的时代,外有战乱,内有经济萧条,学校经费大幅缩水,许多设施破败不堪。 校舍残破,师资流失,学生生活艰苦,正常教学几乎难以为继,面对困境,他没有退缩,放弃了所有职务津贴和额外补助,将属于校长的各项待遇悉数划入学校预算,优先用于教学支出和贫困学生的资助。 他的家庭也因此生活清寒,妻子王贞仪挑着竹担,在街头卖自制的糕点,常常走到偏远巷弄,只为不让学生看到,她的辛劳支撑着这个教育家的家,而梅贻琦自己则日常穿着洗旧的长衫,常年两餐清粥配咸菜。 有人见他在清华附近排队乘公共电车,以为是普通教员,却未曾料到那竟是堂堂校长,他并未因身份而稍有特殊安排,也未因生活窘迫而改变初衷。 抗日战争爆发后,北京局势紧张,清华师生被迫南迁,他全力协调各方,促成清华、北大、南开三校合并,成立国立西南联合大学,昆明山城成了中国知识分子的避风港,破旧的民居、竹篱茅舍就是课堂。 教学楼是借用的民房,夜晚点油灯上课,白天还得躲避日机轰炸,梅贻琦四处奔波,为学生寻教材,为教师筹经费,甚至带头节衣缩食以维持基本运转。 他请梁思成为学校设计新教室,却婉拒了华丽方案,只要简单结实的茅草屋,为了节省材料,他建议用本地木材,自行动员师生协作搭建。 就是在这样的条件下,一代又一代青年在苦读中度过寒暑,西南联大成为战火中不灭的学术火种。 他不止一次用个人积蓄贴补学校费用,当经费短缺,他宁愿停用自己的办公设备,也要让学生们有纸有笔,在最困难的时候,他常拿着账本彻夜计算,精确到角分,只为能多为学生腾出一笔饭钱或购书费。 手提包里的账册,就是他那些夜晚留下的手迹,一页页记载着战争、贫穷与责任之间的艰难抉择。 他对教育的信仰,始终不曾动摇,身为校长,他极少在公开场合发言,不做浮夸陈词,他以身作则地影响着一代学人,也赢得了极高的尊重。 他的治校之道简单朴素,不在于规章制度的繁复,而在于信任师生、维护自由、专注学问,他相信一个大学的灵魂不在于大楼,而在于大师,这种信念从未因战争或贫穷而改变。 梅贻琦在生命最后几年仍在为教育奔走,他晚年患病,却始终没有动用学校的任何资源来治疗,甚至住院费都靠朋友和学生筹集。 许多人劝他开口向清华申请援助,他坚决拒绝,他说不出宏大的道理,只是觉得,公款只能用于公事,他的坚持令人动容,也令人心痛。 如今,清华园中的“梅园”静静伫立,春日草木繁茂,石碑前常有学子献花,那只不起眼的手提包,成了清华精神的象征,它没有华贵装饰,没有惊人财富,却承载了一个教育者毕生的操守与担当。 在那个灰暗年代里,它是光,是方向,是信念的坐标,至今提起梅贻琦,人们仍然记得那只包,那些账,那段为教育献身的岁月。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:澎湃新闻——一个时代的斯文 | 梅贻琦先生逝世60周年