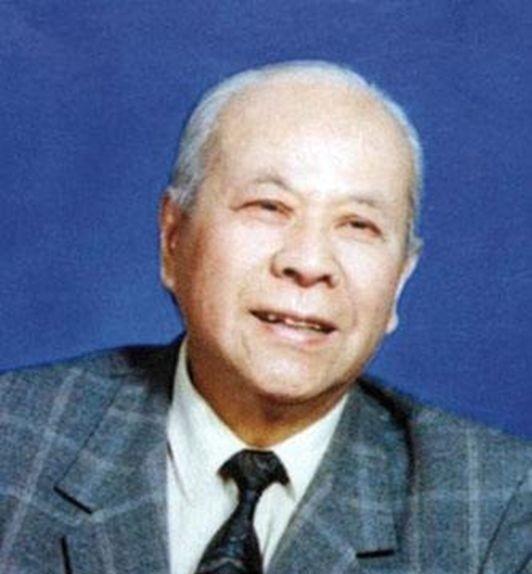

1985年,老党员访日期间,不顾多人劝阻非要去靖国神社,回国就被中纪委开除了党籍,可他却说:我是清白的! 周而复,1914年出生在江苏南京,家里是书香门第,从小念过私塾,学过古文和书法。1933年,他考进上海光华大学英国文学系,算是那时候的高材生。大学期间,他不光读书,还关心国家大事,参加了不少进步学生运动。1936年,因为反对国民党的“攘外必先安内”政策,他被抓进监狱,吃了点苦头。这经历没把他吓倒,反而让他更坚定了革命信念。 1938年大学毕业后,他直接跑去延安,投身革命。1939年,他加入中国共产党,从此成了党的一员。在延安,他干过不少事,比如参加大生产运动,还写了不少作品,像《海上的遭遇》、《牛永贵受伤》,都是反映革命生活的。1940年代,他又去了晋察冀抗日根据地,跟着部队打鬼子,写了好些报告文学和短篇小说,比如《子弟兵》、《燕宿崖》,记录了抗日军民的真实故事。 新中国成立后,周而复的日子过得挺充实。他在上海当过市委统战部副部长、宣传部副部长,后来还干过全国政协副秘书长、文化部副部长、中国人民对外友好协会副会长。职务不少,但他最出名的还是作家身份。他的作品《上海的早晨》写出了旧上海的众生相,特别接地气,被翻译成好几种语言。《白求恩大夫》是国内第一部介绍白求恩的书,让人记住了这位国际友人的奉献精神。还有后来的《长城万里图》,那可是部大部头,写抗战历史,足足375万字,拿过中宣部的“五个一”工程奖。 1985年10月,中日关系正在缓和期,两国搞了不少文化交流活动。周而复那时候是中国对外友好协会副会长,带着一个文化访问团去了日本。访问团的行程安排得挺满,都是些文化考察、会面交流的活动,全程有中国驻日使馆盯着,确保不出岔子。 11月10日那天,访问团在东京活动,路过靖国神社附近。这地方可不是一般的景点,它是日本军国主义的象征,里面供奉着东条英机等侵华战犯,对中国人来说特别敏感。车开到那儿时,周而复突然说想进去看看。使馆的人和团里的同事都急了,劝他别去,说这事儿太敏感,不合适。可周而复不听劝,坚持要去。他给的理由是,为了写《长城万里图》这部抗战小说,他得亲眼看看靖国神社,了解日本军国主义的根儿在哪儿。最后,他一个人下了车,进去转了一圈,还记了点东西。 这事儿当时没掀起太大波澜,但消息传回国内就炸了锅。1986年3月,中纪委出手,给了周而复一个重处分——开除党籍。理由很简单:“严重违反外事纪律”。在那个年代,外事活动规矩特别严,尤其是涉及日本这种敏感国家,周而复的举动被认为是大忌。更何况,靖国神社在很多人眼里就是日本侵略的象征,他一个老党员跑去那儿,太容易让人误会了。 被开除党籍后,周而复不服气。他觉得自己没做错什么,反倒觉得这处分冤枉了他。于是,他开始了长达16年的申诉。申诉的过程挺辛苦,他一遍遍写材料,寄给相关部门,反复解释自己去靖国神社是为了创作需要,不是啥政治立场问题。他觉得自己是个作家,为了写好抗战历史,去看看敌人的“老巢”有啥不对? 1995年,《长城万里图》终于出版了。这本书六卷,375万字,把抗战历史写得详详细实,读过的人都说好,还拿了大奖。这下,周而复觉得自己有了底气——你看,我没撒谎,真的是为了写书才去的!这本书成了他申诉路上最有力的证据,也让很多人开始重新看他的事儿。 到了2002年,中纪委重新审了这桩案子。他们查了当年的材料,觉得之前有些地方判得太草率,最后把处分改成了留党察看一年。这等于变相承认,周而复去靖国神社确实是为了创作,不是啥政治错误。2004年1月8日,周而复在北京去世,活了90岁。新华社发的讣告里,称他是“信仰坚定的共产主义战士”,算是给他的一生盖了个肯定的章。他的清白,也在死后被历史记了下来。 周而复这人挺有意思。一方面,他是个老党员,革命资历深,文学贡献大;另一方面,他也真敢干,70多岁了还顶着压力去靖国神社,就为了写书。他觉得自己没问题,可在当时的环境下,这行为确实踩了红线。时代不一样,纪律要求也不一样,他可能没想到后果会这么严重。 再想想,靖国神社对中国人来说是个刺儿,谁碰谁难受。可周而复偏偏觉得自己是为了创作,为了还原历史真相,这算不算有点理想主义?16年申诉,他硬是靠自己挺过来了,最后还多少洗清了名声。这说明啥?历史这东西,有时候真不是表面那么简单,得挖深了看。