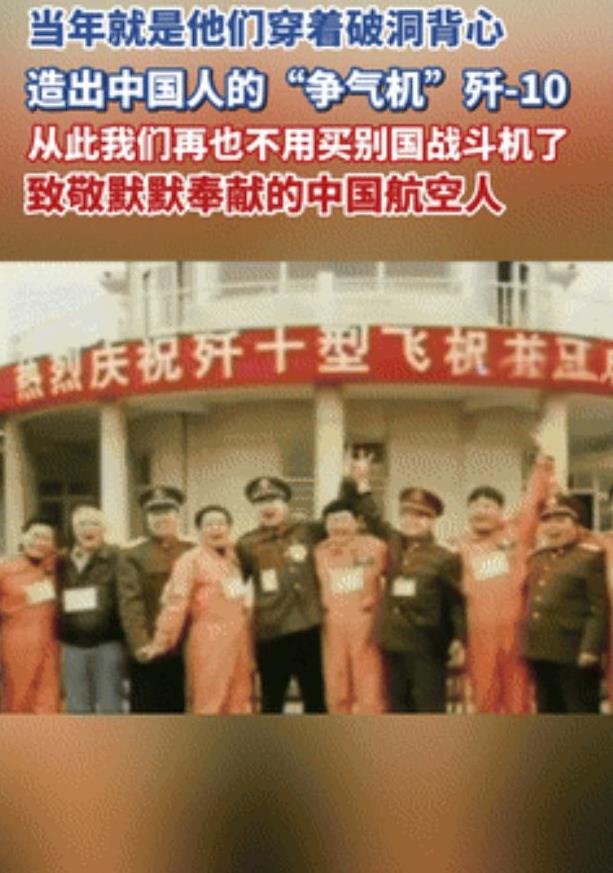

“家祭无忘告乃翁!”歼-10之父宋文骢曾说:“我有一个很大的心愿,就是要使中国的空军强大起来,不要指望外国人会帮助你,一定要让我们的战机流淌中国的血液!”如今再看依旧振聋发聩...... 1982年冬,北京的一间评审会上,宋文骢仅凭几张胶片和15分钟发言,打动了满场专家。他没有模型,没有图纸,只有一个信念:中国必须有属于自己的三代战斗机。 那时,中国的歼-6、歼-7已经难以应对美苏的F-16、苏-27的空中威胁,空军迫切需要突破。 但当时条件极其艰苦,风洞实验靠手动调试,图纸靠人工绘制,团队甚至连一台完整的计算机都没有。 设计鸭式布局、腹部进气、大三角翼,这在当年几乎等同于“冒险”,因为没人做过,也没人能提供经验。但就是这些“敢想”的人,用上万次风洞试验,验证出最合适的飞控方案。 宋文骢说:“别人做不到,我们就自己做!”一句话成了那个年代航空人的座右铭。 面对发动机困境,中国曾尝试研发WS-10“太行”,但因难度太大,一度滞后。无奈之下,宋文骢果断决定先用引进的AL-31FN作为过渡。这不是妥协,而是为了“先飞起来”。 1997年,首架原型机在成都完成总装。第二年3月23日,雷强驾驶着歼-10从温江机场一跃而起。 20分钟后平稳落地,宋文骢紧紧抱住试飞员,眼含热泪。那一刻,他的“孩子”飞起来了! 飞控系统、电传技术、复合材料、全新航电——歼-10集成了太多当时最先进又最难啃的硬骨头。 即便是今天,它的国产AESA雷达、矢量喷管、推重比超过1的涡扇发动机,仍能与西方四代半战机掰掰手腕。 这不是纸上谈兵。2025年,巴基斯坦空军驾驶歼-10C战机,在印巴边境1小时空战中击落包括“阵风”在内的6架印军战机。这场胜利,让“争气机”一战封神。 你是否发现,每一次歼-10出现在新闻里,人们总会提起一个名字——宋文骢。他是设计总师,也是这场国家科技战役的灵魂人物。 他曾说:“我有一个很大的心愿,就是要让我们的战机流淌中国的血液。”今天的歼-10C,已经真正实现国产化,告别对外依赖,完成了他的遗愿。 “希望,是这个时代像钻石一样珍贵的东西。”宋文骢和他的团队,就是那个用希望扛起技术荒原的人。 当我们站在今天的高峰回望过去,那些穿着背心在车间画图的工程师,那些便血还坚持试飞的将军,那些一生只做一件事的科研人,他们的执念早已化作一道道声障,刺破长空。 “家祭无忘告乃翁!”他们不是为了纪念而被提起,而是提醒我们,未来的蓝天,永远不该再依赖别人。