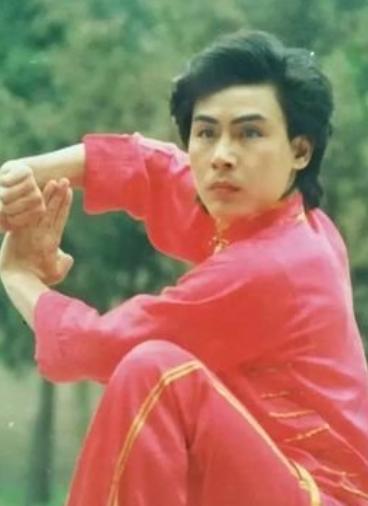

1990年,全国武术冠军赵长军被三个混混打进医院,在得知三名混混当时还处于醉酒状态后,人们吵翻了天, 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1990年的秋天,一条突如其来的新闻在中国武术界掀起波澜:全国十连冠的武术名将赵长军,在西安街头被三名醉汉围殴,重伤入院,这本应是街头寻常纠纷的一幕,却因赵长军的身份,迅速演变成一场关于“武术是否实用”“冠军是否名副其实”的全民讨论,有人愤怒、有人惋惜、有人冷嘲热讽,舆论的洪流将这位昔日武坛翘楚推向风口浪尖。 赵长军其人,出生于1960年,少年时期便展露出惊人的武术天赋,在那个中国武术蓬勃发展的年代,他凭借扎实的基本功和极高的技术完成度,连续十年斩获全国武术全能冠军,成为无数武术爱好者的偶像,他的动作利落干净,身法灵动有力,既有北派的刚劲,也不失南拳的灵巧,他的比赛视频在那个录像带还稀缺的年代被一代代武校学生倒带观看,几乎成了标杆式的存在。 然而,这样一位站在武术巅峰的传奇人物,在一场突发的街头冲突中选择了沉默和克制,他没有还手,面对三名醉汉的围攻,他没有像人们想象中那样飞脚击敌、以一敌三,他只是尽力躲避、防守,最终因寡不敌众而重伤倒地,事后被送入医院,诊断结果显示多处软组织挫伤,右手虎口骨裂,甚至有骨头外露的伤情,赵长军的沉默没能阻止流言的蔓延,反而加速了质疑的扩散。 消息一经披露,坊间哗然,一方面,是人们对赵长军“武术冠军”身份的期待落差;另一方面,是对传统武术在现实冲突中“无力感”的质疑,曾被捧上神坛的“武英级”荣誉,仿佛也在此刻显得苍白,街头巷尾的议论纷纷,媒体的报道层出不穷,批评、质疑、揣测如潮水般涌来,甚至有报刊刊登讽刺漫画,描绘“武术大师”被醉鬼打趴的荒唐画面,冷嘲热讽的声音一夜之间淹没了赵长军过往十年所积攒的声誉。 但在这场风波中,赵长军并未急于为自己辩解,他在接受采访时只说了一句话:若我还手,若他们受伤残废,我和他们又有何分别?这句话不长,却透露出一个武者最本质的考量——自控与克己,在他看来,习武不只是为了打胜,更是为了避免动手,真正的武术,不是炫技,也不是斗狠,而是一种内在的修行。 事实上,赵长军的选择并非一时冲动,而是多年习武理念的自然体现,他的师傅曾言:“习武者,心中有戈,但手中无刀,”这不是劝人懦弱,而是强调武术的伦理边界,赵长军在那一刻,选择的是不将自己的功夫用来惩戒醉酒无理之人,因为他知道,一旦动手,即便事出有因,后果也可能是无法收拾的法律责任与道德争议。 这场风波对他而言,无疑是一场人生巨震,但他并未因此迷失方向,相反,赵长军在沉寂中完成了对武术更深层的理解,他开始淡出公众视野,将所有的奖杯与荣誉悉数封存,专心投入武术教学之中,但不同于过去的“技击优先”,他逐步调整了教学重心,他不再推崇赤手夺刃的惊险动作,也不鼓励学生幻想一敌三的英雄桥段,他反复强调,在真正的危险面前,最重要的是脱身之道,而非打赢之术。 在他的武馆里,学生每天晨练前需默读《道德经》,晚课后则需记录一日省思,他鼓励学生理解武术背后的文化精神,而非沉迷于表面招式的炫目,他告诉家长,孩子学武,不是为了成为街头的“打手”,而是为了成为内心坚定、行为自律的人,他所构建的,是一个以“武德”为核心的教学体系。 这场1990年的街头事件,在很多人眼中,是赵长军武术生涯的“滑铁卢”,但从另一角度看,它也成了他人生哲学的转折点,从竞技场上的夺冠机器,到传授“仁义礼智信”的引路人,他的身份发生了质变,如果说前半生他用拳脚赢得了掌声,那么后半生,他则用思想赢得了尊重。 多年后,有记者在一次武术节上再次提及当年的事件,赵长军仅轻轻一笑,他没有回避旧事,也没有粉饰过往,他说,如果再遇见类似场景,仍会选择不还手,不是胆怯,不是示弱,而是因为他始终相信,一个真正的武者,不在于能打多少人,而在于能克制自己不去滥用力量。 信息来源:《武术明星赵长军访谈录》