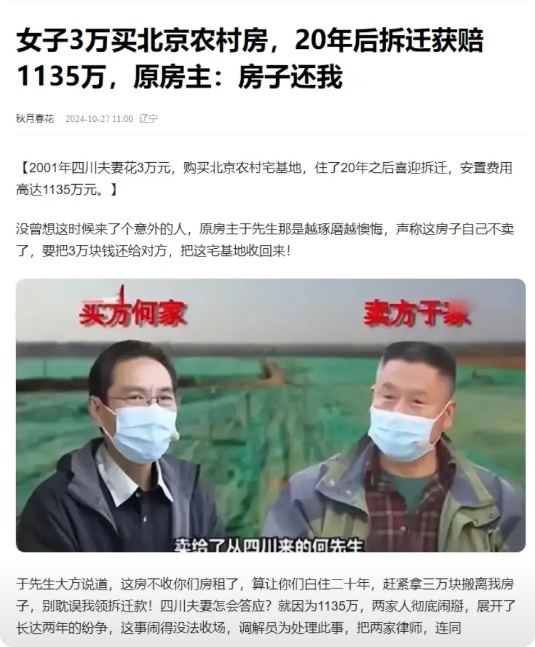

北京,一夫妻因买不起城市里的房子,于是花了3万元,购买了一村民的民房,谁曾想到,20年后城市扩张,该民房被划入了拆迁范围,可以获得1135万元补偿!原房主得知,立即反悔,“我们当年签的合同无效!我要拿回属于我的东西!” 2025年初春的一天,北京市郊区一处即将拆迁的老房子内,突然爆发了一场激烈的争执。房主何先生接到了一通让他始料未及的电话,电话那头是二十年前的房屋原主人于某。电话里,于某情绪激动地表示要否认当年的房屋买卖合同,声称要拿回属于自己的财产。这通电话,让何先生回想起了二十年前那段艰难却充满希望的岁月。

时光回到二十世纪九十年代末,何先生和妻子从四川来到北京打工。那时的北京,正处在飞速发展的时期,大街小巷都充满了机遇与挑战。这对年轻的夫妻白天在工厂辛勤工作,晚上还会做些零工贴补家用。虽然收入不高,但两人谁都没有抱怨过,因为他们心中都藏着一个共同的期望——在北京买一套属于自己的房子。

经过几年的积累,何先生夫妻总算攒下了一笔钱。他们先是看了市区的房子,可动辄几十万的房价,让这笔积蓄显得微不足道。但他们并没有放弃买房的念头,而是将目光投向了城郊的农村。那时的郊区还很荒凉,连公交车都很少到达,房价自然便宜得多。

通过多方打听,何先生得知村民于某想要出售自己的房产。这处房产虽然地理位置偏僻,但面积却不小,有五百多平方米。由于位置太过偏远,很长时间都没有人愿意购买。当何先生找上门时,于某显得特别高兴,很快就同意以三万元的价格将房子卖给了何先生。

据当时的邻居回忆,这笔交易在村里引起了不小的议论。有人说何先生傻,花钱买了个"鸟不拉屎"的地方;也有人说于某太着急,房子卖便宜了。但更多的村民其实并不关心这桩交易,因为在他们看来,这处偏僻的房子,可能永远都不会有什么升值空间。 交易完成后,何先生夫妻搬进了新家。虽然每天上班要很早出门,回家要走很远的路,但总算有了属于自己的房子。村里的老人们都记得,何先生夫妻是个实在的老实人,平时除了上班,就是在家收拾院子,和邻居也处得融洽。

谁也没想到,二十年后的今天,这处当年人人嫌弃的偏僻房产,会因为城市扩张被纳入拆迁范围。更让人意想不到的是,这处房产的拆迁补偿金额高达一千一百三十五万元。消息传出后,原房主于某坐不住了,他找到住建局,声称当年的买卖合同无效,要求拆迁补偿款归自己所有。

这一变故,让原本平静的生活突然掀起了波澜。于某拿出了土地管理法中关于农村土地转让的相关规定,称何先生作为外地人,不具备购买本村集体土地的资格,当年的买卖合同应该无效。一场关于房屋归属的争议,就此展开。

二十年的时光,见证了北京城市化进程的巨大变迁。曾经偏僻荒凉的郊区,如今已被纳入城市发展规划。何先生的房子周边,先是修建了公交站点,接着建起了学校和商场,渐渐地高楼大厦拔地而起,城市的边界不断向外扩张。

在这些年里,何先生夫妻对这处房产倾注了大量心血。他们省吃俭用,一点一点地添置家具,修缮房屋。院子里种满了果树和蔬菜,墙面也经过了多次粉刷。虽然房子古旧,但收拾得井井有条。街坊邻居都说,这个院子处处都能看到何先生夫妻的用心。

随着周边配套设施的完善,何先生上班的通勤时间大大缩短。他们的生活也逐渐安定下来,有了一份稳定的工作,孩子也在附近的学校上学。这处曾经让人嗤之以鼻的偏僻房子,反而因为地段的改善成了令人羡慕的居所。

2025年初,当地政府公布了新的城市规划方案。何先生的房产被划入拆迁范围,补偿方案包括四套安置房和两百多万元现金补偿,总价值达到一千一百三十五万元。这个消息传开后,引起了轩然大波。 于某得知这一消息后,立即提出异议。他向住建局递交了申请,要求确认二十年前的买卖合同无效。于某援引了土地管理法的相关条款,强调农村土地只能在本集体经济组织内部成员之间转让,何先生作为外地人购买宅基地的行为违反了法律强制性规定。

这场争议很快进入了法律程序。根据民法典第153条的规定,违反法律强制性规定的民事法律行为确实无效。但是,合同无效后的处理并不像于某所说的那样简单。民法典第157条明确规定,在合同无效的情况下,双方都需要返还因该行为所得的财产,且有过错的一方应当赔偿对方的损失。

考虑到案件的特殊性,法院建议双方进行调解。调解过程中,法官既要考虑法律规定,也要考虑公平原则。一方面,何先生确实不具备购买农村宅基地的资格;另一方面,何先生夫妻二十年来辛勤经营、守护这处房产的付出也不能被忽视。

最终,在法院的调解下,双方达成了和解协议。拆迁补偿款按照七三比例分配,何先生获得百分之七十的份额,于某获得百分之三十。于某选择将安置房折算成现金,何先生向其支付了三百二十万元现金补偿,剩余的补偿款归何先生所有。