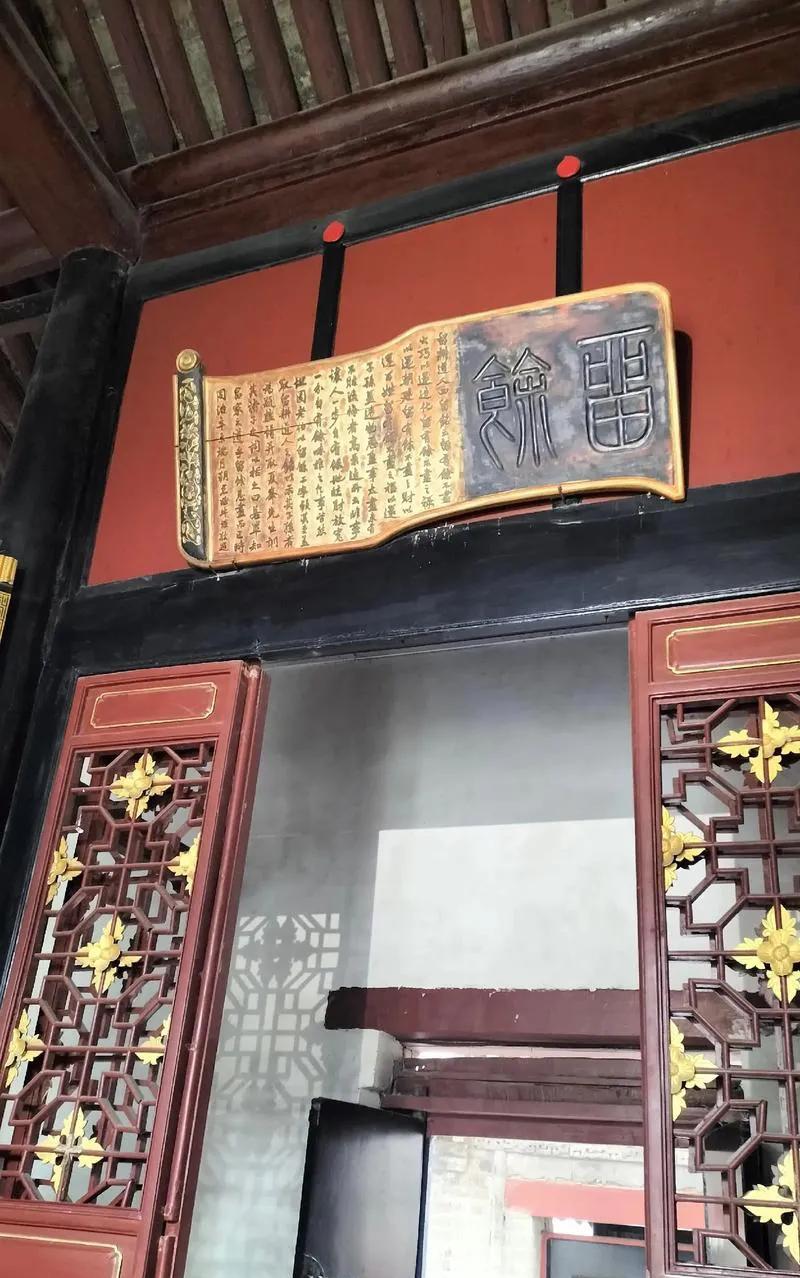

400年富过12代!这个河南神秘家族靠什么打破“富不过三代”魔咒? 都说“富不过三代”,但河南巩义有个家族,从明朝一路富到民国,横跨12代人近400年!如今占地240余亩的康百万庄园里,青砖灰瓦间藏着怎样的财富密码? 故事得从一根扁担说起。明朝洪武年间,山西小伙康守信挑着家当来到河南康店镇,在洛河边支起茅草棚卖面条。谁能想到,这碗热气腾腾的面条,竟成了康家传奇的起点。直到第六代康绍敬考上“公务员”,在漕运、盐政部门任职,巧妙用职务之便打通商业脉络,康家才真正摸到了财富的门槛。 转折点出现在康熙年间。第十二代康大勇瞅准水运商机,变卖田产在洛河岸边建起造船厂。当十余艘挂着“康记”旗号的货船破浪而出时,康家的财富版图开始疯狂扩张。到了乾隆年间,第十四代康应魁更是抓住军需订单,几百台织布机昼夜轰鸣,布料堆满仓库,船队沿着黄河、洛河一路航行,活脱脱古代版“商业航母”。 康家能长盛不衰,关键在于刻进骨子里的家风家训。老宅门楣上“留余”匾额,并非简单的装饰。它的核心是“留有余,不尽之巧以还造化;留有余,不尽之禄以还朝廷;留有余,不尽之财以还百姓”。 道光三年(公元1823年)河南大旱,康家支起直径两米的大锅,三个月施粥不断;康店镇被行人磨得发亮的石桥,正是康家践行“还百姓”承诺的见证。这种与社会共生的理念,让康家在乱世中始终拥有稳固的群众基础。 此外,康家家规细致入微:账房先生每日核对收支,杜绝铺张浪费;家族子弟必须从学徒做起,熟悉生意各个环节;婚丧嫁娶规格明确写入族规,避免盲目攀比。这些规矩看似刻板,实则是在为家族发展筑牢根基。在康家,财富传承不是简单的物质交接,更是将“勤俭持家、乐善好施、务实进取”的精神代代相传。 对咱们普通人来说,康家的家风家训极具借鉴意义。它告诉我们,家庭兴旺不仅靠物质积累,更需要精神传承。日常注重培养节俭自律的习惯,教导晚辈脚踏实地做事;在能力范围内多行善事,积累良好的社会口碑,这些看似微小的举动,或许正是家庭长久发展的关键。你家有哪些值得传承的家训?评论区分享一下!