全文6,000字|阅读约36分钟

(红杉AI峰会2025主题演讲:AI万亿美元机遇)

最近,第三届红杉资本AI峰会刚刚在旧金山落幕。

150位全球顶尖AI创始人齐聚红杉资本会场。窗帘落下,与外界隔绝整整6小时——最先映入眼帘的是白板上的一句话:

下一轮AI,卖的不是工具,而是收益。

红杉资本合伙人PatGrady把这句话称为“万亿美元机会”;

OpenAI首席执行官SamAltman和谷歌首席科学家JeffDean一致点头;

英伟达具身智能研究主管JimFan补上一句:“当机器人能通过物理图灵测试时,收益=自动化的现金流。”

──共识,就此浮现。

这意味着:

SaaS逻辑正在失灵:客户不再为“能用的工具”买单,而只为写进利润表的结果掏钱;

新定价单位是KPI:开发提速、GPU成本、落地GMV,将直接决定产品价格;

创业窗口缩短:谁先把“收益”商品化,谁就抢走下一个十倍级市场。

接下来的文章,拆开这场闭门峰会的3个核心信号:

“操作系统式AI”如何成为新的现金流机器

“常驻代理”正在重塑工程师与企业边界

“物理图灵测试”打开机器人商业化的最后闸门

读完,你将拿到一张面向未来三年的定位图、估值模型和融资策略路线图。

✍第一节|AI不再卖工具,而是卖成果

“我们正在经历一次从工具逻辑到成果逻辑的根本转变。”

在红杉第三届AI峰会上,主持人PatGrady这样开场。

🔹从软件预算到“成果合同”:AI正改变企业付款方式

过去十年,软件的核心价值是“提升效率”:提高运营效率、自动化部分流程、辅助人类决策。企业为此购买SaaS、堆积工具,预算划在“软件费用”一栏里。

但现在,AI正在穿透这层逻辑。

红杉提出一个结构模式:

从卖工具(SoftwareasaTool)

➜到卖协作(SoftwareasaCo-worker)

➜最终走向卖成果(SoftwareasanOutcome)

这不是修辞,而是收入模型的根本变化。

🔹成果驱动,不再讲“能力”,只讲“干了啥”

Sierra平台的联合创始人BretTaylor在峰会上进一步解释:

“我们从第一天起就选择基于成果定价(outcome-basedpricing)。客户不再为功能买单,而是为结果买单。”

举个例子:

传统CRM软件卖的是“客户管理工具”

AI驱动的CRM智能体,卖的是“帮你完成XX个客户转化”

工具,是你用;成果,是它为你交付。

这正是红杉判断“AI应用价值将超越模型本身”的关键所在。

不是谁模型参数更多、推理速度更快,而是谁能把结果交付闭环,谁就拥有了客户预算。

PatGrady在峰会幻灯片中指出:“AI正从服务市场穿透到劳动力市场。”

你以为它在抢SaaS的预算,实际它正在进入工资单。也正因此,红杉不再强调“独角兽估值”,而是看现金流、看可度量成果。

OpenAI、Ramp、Sierra,这一批应用层玩家,不再争抢“最先进的AI模型”,而是率先进入“谁交付成果谁赢”的商业现实。

红杉说:

未来AI应用的核心问题,不是模型能力,而是‘是否能跑起来干活’。

这场变化悄无声息地在发生。

✍第二节|操作系统之战:AI的入口争夺

在峰会现场上,一个趋势被频繁提及:AI的主语正在转移——从“被调用”转向“主动调度”。

这背后,不是模型变强了,而是系统在变。谁掌握入口,谁就掌握未来的调度权。

OpenAICEOSamAltman在会上亮出一张时间表:

“2025年,AI代理开始工作;

2026年,AI将发现新知识;

2027年,AI将进入物理世界创造价值。”

这不是愿景,是路线图。

他明确表示:ChatGPT正在成为“操作系统”级存在。成年人用它搜索,年轻人当成教练,青少年已将其当作“数字操作界面”。

🔹操作系统的定义,已经被重写

红杉在幻灯片中指出:

云时代的OS是微软

移动时代是iOS

AI时代的OS,将不再是装机软件,而是任务调度系统

它能记住你,理解你,代表你采取行动。这不是“多一层智能”,而是重新定义交互起点。

LangChain创始人HarrisonChase也提出一个全新入口概念:

智能体收件箱(AgentInbox)——是触发万千智能体协同工作的入口,不是聊天框,而是系统总线。

而Anthropic的ClaudeCode已经不再只是生成器——它自动写代码、提交、雇佣其他代理执行任务。首席产品官MikeKrieger的定义是:“分布式运行环境”。

这意味着,入口权已经从“你点它一下”变成“它代表你去调度系统”。

🔹谁占据入口,谁配置资源

红杉总结得很清楚:

下一代AI不靠下载量,不靠市场营销,而靠记忆+执行构建粘性。

也就是说:谁成为“用户意图的第一个承接者”,谁就控制了系统分配权。

这一趋势已经在产品层面显现:

OpenAI的GPTs支持“任务指派式代理”

Claude借助MCP协议雇佣其他智能体

LangChain构建的inbox,将一整套人机任务分配机制打通

用户不再“操作工具”,而是发出一句话:“安排一个东京出差”,AI就自动完成航班预定、会议安排、天气查询和报销流程。

你看到的,不是产品,而是一套可配置的行动系统。

红杉进一步指出:企业级市场中,真正先跑出来的入口未必是通用大模型,而是Harvey(法律)、OpenEvidence(医疗)这类垂直领域智能体OS,因为它们能听懂行业语言,理解真实需求。

✍第三节|智能体经济正在成型

在闭门讨论中,一个关键词频繁出现:智能体经济(AgenticEconomy)。

红杉合伙人Konstantine抛出一个设想:

“未来的AI,不只是彼此通信,而是组成一个可以交换价值的系统网络。”

这意味着——AI不再只是被调用的模型,而是可以行动、可以决策、可以合作的经济参与者。

🔹智能体,不是插件,而是角色

Konstantine将其定义为三要素:

持久身份:它能记住你是谁,也记得自己是谁;

行动能力:能调用工具,发起任务,调度资源;

信任协同:它和你之间,不是指令关系,而是信任契约。

举例来说:

当ClaudeCode开始主动提交PR,评估代码质量,协调其他智能体——它已经不是“Copilot”,而是一个具备产出责任的工程角色。

OpenAI前员工DanielKokotajlo在会上补充:

“如果Einsteinv1907拥有足够推理资源,它可能不只是回答问题,而是自主发现科学规律。”

模型不再是应答器,而是“路径构造者”。

🔹智能体经济,不靠指令,而靠协同

随着AI从“回答工具”变成“自主代理”,协作成为关键能力——而经济协作,

意味着新的“组织结构”也在成型:一组智能体,代理多个角色、部门,彼此交易、合作、背书;

人类也开始从“控制者”变成“编排者”,设计这些智能体的职责、接口与信任边界。

这场讨论在提醒我们:

不要只看你的模型有多强,要看它能否作为‘角色’被嵌入一个系统中。

你不再是在用AI工具,而是在构建一张“人-智能体”共生的经济网络图。

所以,问题不再是“智能体有多聪明”,

而是:你在这个网络中,是入口、节点,还是被调度的中间层?

✍第四节|AI产品,不看点击看结果

过去两年,AI创业者最常问的问题之一是:

我做出了一个功能很强的AI产品,为什么用户用完就走?

而在红杉AI峰会现场,索尼娅给出了一个不靠模型、不靠渠道的回答:

“分发物理学(physicsofdistribution),变了。”

在旧时代,一个产品要获得用户,依赖三个变量:

用户是否知道你(Attention)

用户是否理解你(Understanding)

用户是否愿意用你(Adoption)

这三者构成了移动互联网时代流量分发的核心逻辑。

但现在,一切正在被重写。

随着AI从工具变成代理,用户行为也随之转变。红杉观察到,使用的起点,不再是界面点击,而是任务委托;真正的价值,不是产品被打开了多少次,而是它交付了多少结果。

🔹从“使用”到“托付”:分发的本质在偏移

红杉合伙人索尼娅展示了一个关键信号:

ChatGPT的DAU/MAU比例在2025年Q1首次逼近Reddit,标志着AI应用正在从“好奇尝试”,进入“日常依赖”。

但这种依赖,不是传统意义上的“用户停留”,而是一种“发出请求→离开→等待结果”的使用逻辑。

不是用完了,而是交出去了。

用户不再围绕AI,而是把任务扔给它、让它自己完成,然后回来收结果。

红杉称之为:

从使用界面,到委托接口。

这意味着,AI应用不再是“被操作的工具”,而是“承担责任的系统节点”。

如果你还在用“功能用得多不多”来衡量产品好不好,那你已经错过了判断标准的转移。

🔹成果型产品的结构:不是能用,而是能干完

在峰会上,红杉定义了“成果型产品”的三大判断标准:

是否能跑完一个完整任务流程:不是帮你做一部分,而是从头到尾,交付闭环;

是否能让结果被归因:是否能度量它带来了什么明确价值(节省了什么、提升了什么);

是否能在过程中持续学习和优化:是不是越用越好、越跑越稳、越交付越准。

这也解释了为什么ClaudeCode能够在Anthropic内部引爆:它不是“代码助手”,而是一个“独立完成工程任务的AI节点”——70%以上的生产代码提交,已经由它独立完成。

OpenEvidence在医疗场景也体现了同样路径:从“辅助医生”变成“自动生成诊断建议+给付解释+患者摘要”,并且全部写入系统记录,形成可学习的“交付链”。

红杉强调:

真正的AI产品,不是“有没有能力”,而是“有没有结果”;不是“你点它做了什么”,而是“它替你完成了什么”。

🔹DougLeone路径图:从结果,到飞轮

红杉展示了一张他们非常看重的结构图:DougLeone商业化路径。

从“想法”到“产品”,从“交付结果”到“建立信任”,最终进入“成果飞轮”。

AI应用正沿着这条路径提前演进:

成果不是演示效果,而是被组织预算认可的业务闭环;

信任不是界面友好,而是一次次被任务委托、被组织采纳;

飞轮不是用户增长,而是每一次交付都带来更多任务指派和数据积累。

用红杉的话来说:

AI结果的累积速度,将决定你公司价值增长的上限。

所以今天的你,不再是“用户增长经理”,而是“成果增长经理”;你的产品,也不是“用得多不多”,而是“跑没跑完流程”。

因为未来AI的分发,不靠推荐算法,而靠“交付记录”。

你不是卖工具的人,而是交成果的人。系统能不能接住你的委托,才是下一轮定价权的起点。

这就是红杉在峰会最想传递的提醒:

从Attention到Action,AI正在重写整个分发逻辑。

✍第五节|别再调模型了,调组织结构

过去一段时间,“大模型不够用了”成了很多AI团队的口头禅。

很多团队因此陷入模型焦虑:是不是参数不够?是不是推理慢了?是不是还得fine-tune?

但来自Anthropic、LangChain、Fireworks等一线实践者的反馈却出奇一致:

不是模型不行,是你的组织、流程、工具链——没有配上这类智能的运作结构。

🔹ClaudeCode:不是更聪明,而是更“可调度”

来自Anthropic的CPOMikeKrieger在峰会上说了一句被频繁引用的话:

我们不是在让模型变聪明,而是在让系统变得可控、可用、可调度。

他们内部70%以上的生产代码提交,已经由Claude完成。但关键不在于生成的准确率,而在于Claude已被纳入一整条任务执行链中:

从读取需求文档、代码历史,到生成方案、交叉验证、提交评审

每一步都有清晰的责任分配、反馈机制与自动升级路径

模型不再是“工具”,而是一个工程角色,嵌入到了组织的协作结构中。

你可以说,这是把AI当作“数字员工”来用;但红杉的判断更明确——这是工程组织能力的分水岭。

🔹LangGraph与Fireworks:不是拼能力,而是拼架构

LangChain创始人HarrisonChase在现场总结说:

“我们见过太多模型很强的团队,最后输在流程崩塌。”

为了解决“模型→任务”之间的承接问题,LangChain提出了AgentGraph框架:

它不是一个新模型,而是一个事件驱动的调度机制;

支持多个智能体像微服务一样协作,并发运行、失败恢复、状态追踪;

所有行为都有“可观察性”,方便调试、记录与迭代

FireworksAI也在构建类似的结构化能力,不过他们聚焦在推理稳定性与行为一致性上:

把推理视为“生产线”,而不是单次响应

用策略调度、性能归因、结果验证,建立一个“推理工厂级”的可靠性标准

这些工作看似是工程细节,但红杉指出:

“AI应用不再是prompt的艺术,而是架构工程的胜负。”

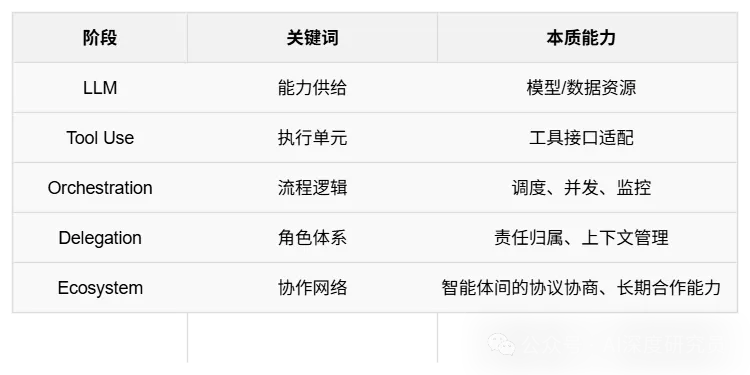

🔹红杉五段路径图:从能力到结构,从组件到网络

在峰会白板上,红杉列出了一条AI应用的演进路径:

LLM→工具调用→工作流编排→职责委托→智能生态网络

这五级演进,对应的是五种结构化能力:

这张路径图背后的意思是:

你不是在训练一个更大的模型,而是在训练一个更有组织感的协作网络。

不是问“AI能不能做”,而是问:

谁来管它?

它交给谁?

它怎么协同?

出错怎么办?

数据怎么归因?

能不能复利?

这些问题,不再是工程师单独能解决的,而是属于AI架构负责人、组织设计师与任务运营者的工作范畴。

未来的AI产品,不再是“功能演示”,而是“结构设计”。

红杉说得很直白:

“如果你还在调prompt,而没有调结构,你的胜率已经落后。”

✍第六节|管理逻辑,正在被AI重写

当你以为这场AI峰会只是关于模型、系统和入口时,红杉的第三位主持人Konstantine抛出了一个意想不到的关键词:

“随机思维(RandomizedThinking)。”

这是一次对现有组织认知模式的正面撞击。

过去几十年,我们依赖的是工程式的因果推理:

你输入1,就得1;

你部署一个任务,它会按预期运行;

你设计的操作链,必须精准收口、结果可控。

但AI智能体不是这样运作的。“你告诉一个模型记住数字73,它可能记住了,也可能变成了72、37,甚至根本什么都不记得。”

这不是bug,而是特征。

我们正进入一个计算结果存在概率波动的阶段,而不是线性可复现的系统。

🔹管理范式突变:从“确定性执行”到“目标试探”

Konstantine在现场提出:

“AI不只是提升效率的工具,而是一种全新协作框架的起点。”

过去的组织在追求稳定产出、精细分工和可控边界。

但未来的团队要面对的,是全然不同的问题:

我能不能描述一个模糊目标,让智能体去尝试、偏航、再迭代?

我是否接受结果不是100%达成,而是70%、80%的进度并持续改进?

我是否能设计出“人类+AI混合代理”共同推进任务的策略空间?

这不是自动化加深的问题,而是组织感知方式的深层转向。

Konstantine总结道:

“成为一名优秀的工程经理,和成为一名优秀的工程师,是两种完全不同的思维能力。”

AI时代的管理者不再控制一切,而是设计环境让团队试错,并在变化中培养信任。

对组织而言,这就像游戏规则被彻底改写;

对个人来说,这相当于职业发展的基本逻辑被重新洗牌。

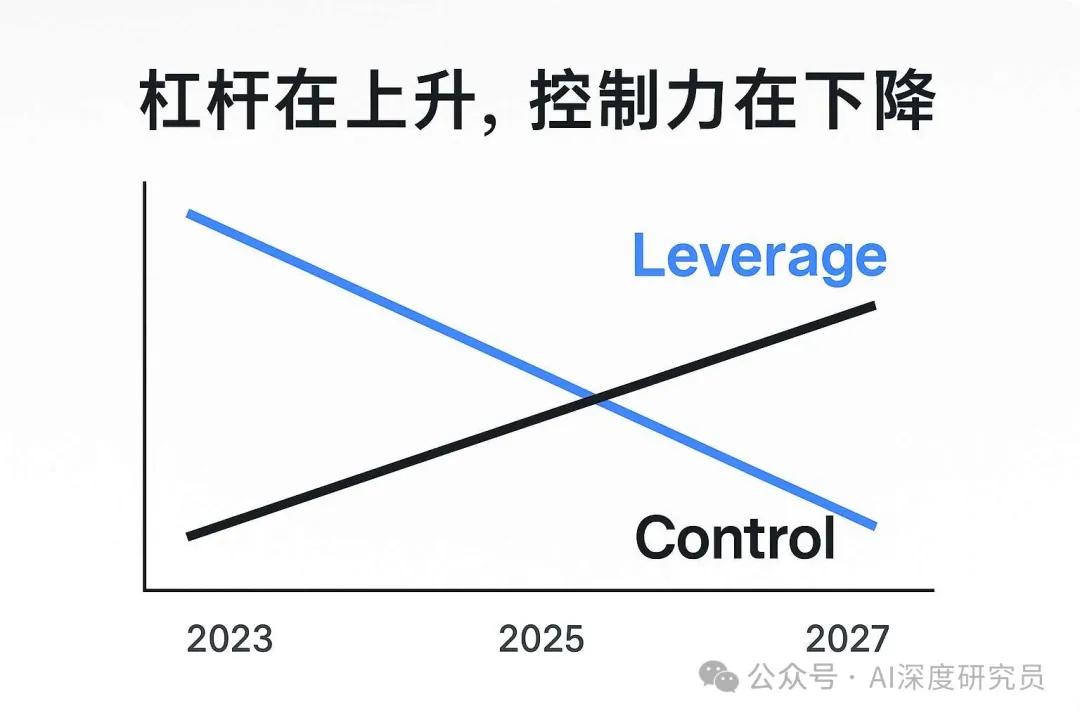

🔹杠杆上升,掌控力下降:认知临界点已至

红杉展示了一张令人警醒的图表:

杠杆在上升,控制力在下降。

他们预判:

公司不再是部门之间相互配合,而是变成一个个任务自动流转的网络

个人不再只是扮演固定角色做事,而是像指挥家一样调度各种智能工具

组织结构不再是传统的上下级汇报关系,而是转变为多个智能体协同工作的团队网络

并大胆预测:

“未来可能出现第一家‘一人独角兽公司’(FirstOnepersonUnicorn)。”

这不是说这个人多强,而是因为他掌握了高密度的智能代理协作逻辑,能用一套AI联合工作组完成产品研发、销售交付、客户服务与内容运营。

红杉称之为:

“不是你多会干,而是你能不能用AI构建出一个‘不靠你亲自动手也能推进的系统生物体’。”

🔹最后一道门槛,不是能力,而是心智放权

红杉在峰会最后一页幻灯片上写了这样一组判断:

模型能力正在快速演进

联动机制逐渐可控

人工+智能的合作界面已开启

最后一公里,是你的认知适配速度

这意味着:

你不需要等一个“完美的AI”降临,而是该问自己:你是否接受偏差、接纳协同?你能否放下“每一步都掌控”的冲动,而转向“给方向、留空间、抓反馈”的协作心法?

而AI,不再是你的工具,它正在变成你的“好伙伴”,甚至是你认知系统的一部分。

🎯AI不再是技术,是新型经济的起点

红杉这场闭门会,没有模型发布,没有资本口号。他们只给出了一个冷静却深远的洞察:

AI正在从“技术产品”,进化为一种新的经济运行方式。

它不再售卖功能,而是兑现结果;不再依赖输入,而是主动生成价值;不再等待指令,而是协同完成任务。

下一轮竞争的核心:在于构建自我驱动、持续交付的协作模式,而非仅仅利用AI做事。

当你放下“人-机”的陈旧观念,重新思考“如何定义任务、释放信任、安排协同”时,你才真正踏入了AI经济的第一公里。

这,才是红杉闭门6小时后,真正共识浮现的方向。

📮本文由AI深度研究院出品,所有内容引用自红杉资本第三届AI峰会。

(转自:中国地产基金百人会)