1959年,65岁的李仙洲饭量极大,一次能吃7个二两重馒头,五六个窝窝头,在功德林中有三得,吃得拉得睡得,这日又对沈醉讲“我是有名的大肚皮”,沈醉不甘示弱的回到“我的分量也不小。”而后两人便开始比饭量。

据山东省档案馆保存的《战犯改造实录》记载,李仙洲的惊人食量与其军事生涯形成奇特呼应,这位1894年生于德州齐河县的农家子弟,青年时期曾在济南武术传习所练就强健体魄。

1924年考入黄埔一期后,他在东征陈炯明战役中展现的战术智慧,与其胃容量同样令人惊叹——夜袭淡水城时,他带领七连士兵背负二十斤装备连续行军八小时,途中仅靠五块压缩饼干维持体力。

1947年莱芜战役的惨败成为李仙洲人生转折点。华东野战军解密档案显示,当部下建议分散突围时,这位第二绥靖区副司令执意整建制行军,最终导致五万余人被围歼。

被俘时他藏在公文包底层的不是作战计划,而是半袋山东大枣与两张全家福,这个细节被收录进《粟裕军事文选》批注本,被押解途中,他创下连续三天不进食的记录,却在抵达战俘营首餐吃掉八碗面条,这种反差成为管理所重点观察的心理现象。

功德林的改造生活意外激活了李仙洲的生存智慧,北京战犯管理所1957年体检报告显示,时年63岁的他拥有40岁壮年的肠胃功能,每日摄入热量高达4500大卡。

当其他战犯因伙食降级郁郁寡欢时,他发明了"冷水浴开胃法":寒冬腊月赤膊冲凉三分钟,随即能吞下常人双倍饭量,这种独特养生术甚至引起医疗组注意,专门为其调配高纤维窝头预防胃扩张。

与沈醉的饭量比拼实则暗含政治隐喻,据《沈醉回忆录》手稿披露,这场持续月余的较量包含三重深意:其一是国军内部派系余韵的消解——李仙洲代表的黄埔正统与沈醉的军统背景在餐桌上达成微妙平衡;其二是生存本能的觉醒,两人心照不宣地通过暴食对抗政治焦虑;其三是改造效果的具象化呈现,管理所默许这种竞赛,因其侧面印证战犯身体机能恢复良好。

1960年特赦场景更凸显历史荒诞性,当周恩来宣读第二批特赦名单时,李仙洲正躲在礼堂后排偷吃花生米,这个细节被中央新闻纪录电影制片厂胶片定格:他鼓着腮帮慌忙起立的画面,与主席台"改恶从善"的横幅形成荒诞对照。

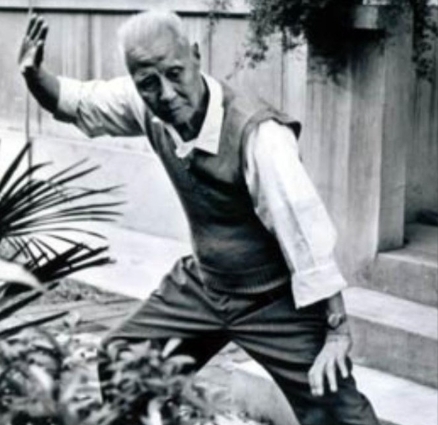

获得自由后,他坚持每天五点晨跑,九十高龄仍能徒手掰开德州扒鸡,这种旺盛生命力使其成为山东省政协的"活化石",直至1988年以94岁高龄辞世。

从军事败将到养生达人,李仙洲的生命轨迹折射出特殊历史时期的人性韧性,台北"中研院"近代史研究所分析认为,其"能吃能睡"的表象下,实为对政治风暴的本能抵御——当同僚们纠结于认罪书措辞时,他将全部精力投入生理机能维护,这种"去政治化"的生存策略反而赢得改造机关的认可。

如今济南英雄山革命公墓的李仙洲墓前,常有老人带着孙辈讲述"七馒头传奇",历史的正剧与闹剧在此达成奇妙和解。