1903年,梁启超纳丫鬟王桂荃为妾。然而,圆房当晚梁启超却对王桂荃说:“你虽为我妾,但无法给你任何名分,生的孩子也不能管你叫妈。”王桂荃没半点犹豫就应声答应。

在1903年的一个深夜,北京的月色异常清明。时值30岁的梁启超家中,气氛却与外头的宁静大相径庭。这个夜晚,梁家迎来了一个新人——年仅17岁的王桂荃。按照那时的风俗,王桂荃以妾的身份进入了梁家。

王桂荃的心情复杂,既有即将步入新生活的忐忑,也有对未知未来的恐惧。她的双手微微颤抖,整理着自己的衣襟,尽力让自己显得镇定。月色透过窗棂,斑驳地洒在她细腻的脸庞上,给这场景增添了几分温柔的光环。

屋内,梁启超已然等候多时。他的目光深沉,似乎在思考着什么重大的问题。见王桂荃进来,他轻轻地点了点头,示意她坐下。房间内的灯光不是很亮,但足以让两人清楚地看到对方的面容。

梁启超打破了沉默,他的声音低沉而认真:“桂荃,你今天起是我家的人了。但我有话得先说明。”

王桂荃心里一紧,小声回答:“启超先生,请讲。”

梁启超叹了口气,语气中透露出一丝疲惫:“你虽然成了我的妾,但我必须告诉你,我无法给你名分,将来生的孩子也不能称你为母。”

这样的声明对于一个新婚之夜来说无疑是沉重的,甚至是残酷的。但王桂荃没有流露出任何犹豫和不安,她的眼神异常坚定。

“我明白,启超先生。”王桂荃声音清晰而坚定,没有一丝的颤抖,“既然如此,我也没有什么好奢求的。既然命运让我来到了梁家,我就会尽我所能。”

梁启超凝视着王桂荃,她的话语虽然平静,却在寂静的房间中引起了轻微的波澜。这个年轻的女子,尽管身处于旧时代女性的困境之中,却表现出了不同凡响的勇气和毅力。

他缓缓开口,语气中带着一分深深的敬意:“桂荃,你的大度和理解,让我感到欣慰。虽然我们的结合受到时代的枷锁,但我相信你的智慧和坚韧会让你找到属于自己的价值。”

王桂荃微微低下了头,她知道在那个社会体系下,自己作为妾室的位置是尴尬且无力的。但她清楚,既然选择了这条路,就要走得坚定和尊严。

“我不期待可以改变所有,”王桂荃轻声说道,“但我会在自己的位置上,做我力所能及的事。启超先生,你的志业是为了国家,为了民族的兴盛。如果我能在你的生活中,带来一丝宁静和安慰,那么这也算是我应尽的责任。”

梁启超听后,心中不由得涌起了一股暖流。他知道王桂荃的加入,对于他个人,乃至于他的事业,都将是一种支持。他轻轻地点头:“你的理解,是我最大的安慰。我们都是时代的牺牲品,但在这个小小的天地里,我们可以给彼此一点温暖。”

随着岁月流转,历史的巨轮碾过了无数的个体命运,王桂荃的故事也被淹没在波澜壮阔的时代背景之中。从那个月色朗照的夜晚开始,王桂荃在梁家的生活便充满了苦与乐,她默默地承受着无名的身份,坚韧地支持着梁启超的事业,用她的方式参与着那场风起云涌的变革。

王桂荃为梁启超生了六个子女,她以无与伦比的爱养育他们成人,其中有的成了国家的栋梁之才。尽管如此,梁启超始终没有正式接纳她,生活中始终以“王姑娘”相称,甚至没有让孩子们称她为母亲。

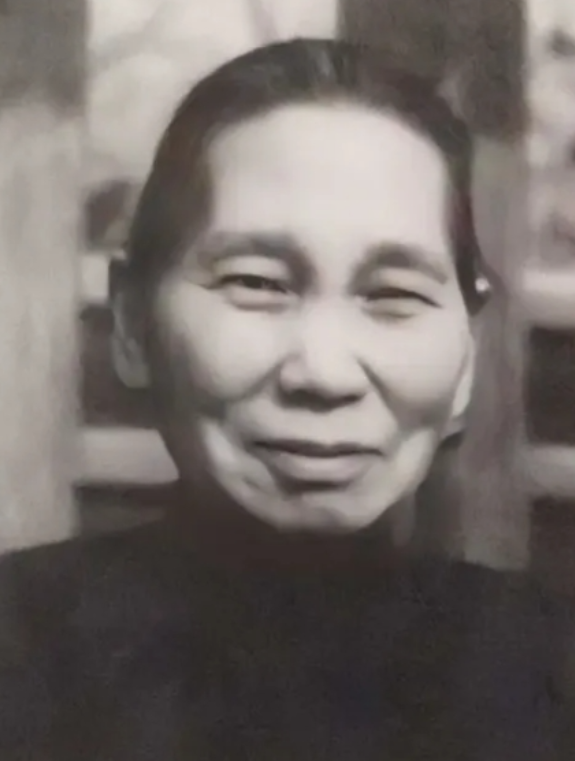

1968年,动荡的文化大革命席卷了整个中国大地,82岁高龄的王桂荃也未能逃过这场浩劫。她被错误地打成了“保皇派”,遭到了冷酷的批斗。那时,她周围没有一个子女的陪伴,被迫居住在一家农户的牛棚里,每一天都生活在屈辱与无奈之中。终于,在那样的环境下,王桂荃老人含着深深的悲哀离开了人世,身后连一块属于自己的墓地都没有。

她的逝世仿佛是无声的,世界并没有为她停留片刻。可是,即便在最后的岁月里,她仍未忘记自己的孩子,心中充满了对他们的挚爱。

后来,随着时间的流逝,梁家的子孙们开始意识到王桂荃在他们生命中的重要地位,开始尝试寻找她的墓地,希望能为这位伟大的母亲祭拜。但尽管他们怀着期盼,努力地搜寻,结果却让他们感到无比失望——王桂荃的墓地无迹可寻。

1995年,经过商讨,梁家子孙在梁启超与他的正妻李蕙仙的合葬墓旁,建立了一个无冢的纪念墓,并立了一座纪念碑,种下了一棵树。这座纪念碑,不仅是对王桂荃这位母亲深深的追忆,也是对她一生所做出的无私奉献的认可。虽然迟来,但梁家的后人终于为王桂荃找到了一种安放心灵的方式,以此纪念她那颗充满爱与牺牲的伟大心灵。